|

|||||||

|

|

|

Опции темы | Поиск в этой теме |

|

|

#141 |

|

Арт - Студия

Душа Форума

Душа Форума

|

Ив Сен-Лоран взял ее на работу в Дом высокой моды из-за голоса.

Эллен де Людингаузен и не знала, что он ее тайком подслушивал. Она что-то рассказывала, курила, хохотала. Да, да, хохотала! У нее был особый обворожительный, рассыпчатый смех, когда все, стоящие рядом и даже не знающие повода или причины, тоже начинали улыбаться и смеяться вместе с ней. И конечно, голос! Голос Эллен - незабываемый, низкий, виолончельный. Она могла уговорить кого угодно, подвигнуть на любое безумство, на любой подвиг, любую трату. Голос главной парижской сирены Haute Couture. Собственно, Ив Сен-Лоран безошибочно выбрал ее за голос, назначив директором своего парижского салона высокой моды. Самые богатые клиентки, самые капризные звезды, самые эксклюзивные показы, ужины, приемы - все это Эллен, которая гениально режиссировала VIP relations и коммерческую жизнь Дома Yves Saint Laurent в течение почти тридцати лет. C ее знанием шести языков, с ее дружбами со всеми родовитыми и титулованными семьями Европы, с ее гениальным умением мгновенно завоевать доверие и становиться навсегда незаменимой, - все эти дарования и связи вознесли Эллен де Людингаузен на недосягаемую высоту в мире парижского света При этом она была очень свойской, легкой, смешливой. Если хотела выпить, всегда выбирала водку. Терпеть не могла сама возиться на кухне. Всегда были помощники и слуги. Но классический рецепт бефстроганова, завещанный ее матерью, хранила, как один из немногих талисманов, вывезенных из России ее предками в 1917 году. Сейчас всюду пишут, что она была последней из Строгановых. Это не совсем так. Графский род прервался по мужской линии еще в 1920-е годы, тем не менее Эллен оставалась последней хранительницей традиций и памяти некогда великой семьи. Никто не сделал больше для спасения Строгановского дворца в Петербурге, чем она. Об этом снят фильм «Строгановы. Елена последняя». Не хочу здесь повторяться. Мне кажется, важно вспомнить сегодня не то, что Эллен была последней, а то, что была первой, кто рискнул приехать на родину предков в 1985 году. Первой увидела запустение, разруху. Добралась и до строгановского родового имения Волышево. Там картина была еще ужаснее. Народ сбежался посмотреть на бывшую владелицу. Бабы тихо причитали, мужики стояли, мрачно насупившись. А потом кто-то из самых отчаянных бухнулся ей в ноги и завопил: «Барыня, возьми нас обратно». Обо всем этом Эллен потом рассказывала без всякого сарказма или насмешки. Скорее с состраданием и печалью в голосе. Но она была женщиной действия. Поэтому просто лить слезы и вздыхать по «России, которую мы потеряли» было не в ее правилах. Одной из первых она создала благотворительный фонд, получивший название «Строгановского», собрала огромные деньги на восстановление дворца на Невском проспекте и реставрацию погибающих шедевров, регулярно наведывалась вглубь России, где тоже что-то строила, открывала, спасала, оплачивала…. Именно от Эллен я впервые услышал названия Усолье, Сольвычегодск, Пыскор, Ныроб - все строгановские места. И всюду она была, и с простыми жителями общалась, и местные начальники величали ее по имени отчеству - Елена Андреевна. «Барыня приехала»! В ней было что-то от Раневской, приехавшей из Парижа проститься с Вишневым садом. Тем более, что даже внешне она была похожа на первую исполнительницу этой роли Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову - шарм, седина, обворожительная, певучая легкость. Вот так и выглядели русские классические барыни Чехова и Тургенева. А еще она любила вспоминать, как в один из своих первых визитов, когда вместе с ней прибыла целая делегация парижских богачей и мировых звезд, она попросила Анатолия Собчака разрешить провести службу в Казанском соборе. Тогда еще там был музей атеизма, а город назывался Ленинград. Вначале думали, что будет маленькая частная церемония для узкого круга интуристовских гостей. Но то ли двери Казанского собора не успели закрыть, то ли народ разузнал, что впервые за много лет пройдет служба в честь Праздника Казанской Божьей матери, но Храм был полон, а люди все шли и шли. И молились, как умели, глядя на пустые глазницы, где когда-то были иконы. Эллен де Людингаузен умерла на Пасху 20 апреля. Барыня уехала! Легкой дороги, дорогая Эллен!  |

|

|

|

#142 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

В писательском посёлке Переделкино живут два вида людей: Писатели и Бандиты. Писатели Бандитами брезгуют, не здороваются даже, а Бандиты Писателей наоборот уважают, потому что в детстве папа-алкаш порол их ремнём за то, что они не прочитали сын полка и тимур и его команда. Бандиты построили Писателям ровную дорогу и зажгли вдоль неё фонарики, чтобы Писатели не сломали себе ножки, когда идут ночью за водкой в магазин, который тоже выстроили Бандиты специально для Писателей, потому что сами Бандиты пьют только грейпфрутовый сок - они же всегда на работе. Но Писатели не только не сказали Бандитам за это спасибо, но вообще теперь морду от них воротят и морщатся, потому что все Писатели, которые пили водку, давно умерли, а остались только такие, которые пьют один кисель, да и то без сахара. Когда Бандитам нужно устроить в посёлке Переделкино разборку, им же нельзя без этого, они тогда разговаривают шепотом и приносят с собой пистолеты с глушителем. Потому что однажды, когда они убивали друг друга без глушителя, к ним вышла вдова одного поэта, почти что неглиже, с голой шеей и в таких страшных роговых очках, какие мог бы носить один только Мёртвый Лев Кассиль, и накричала на Бандитов за то, что они пугают соловьёв, про которых её муж написал стихотворение в своём посмертном собрании сочинений. Бандиты повесили свои бритые головы, зашмыгали носами и сказали, что больше не будут, Честное Бандитское Слово…  Дмитрий Горчев Cкрытый текст - |

|

|

|

#143 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

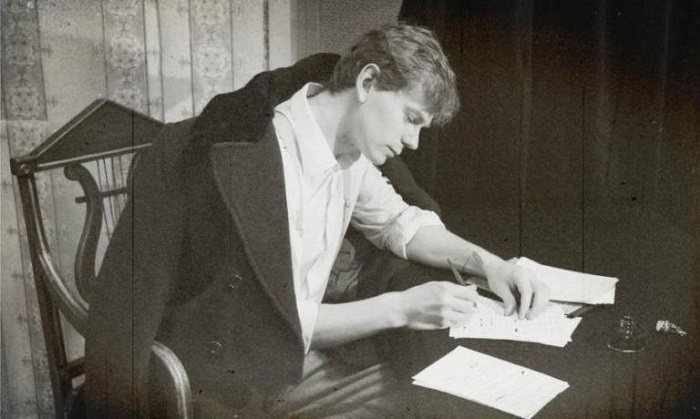

Меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот да разбив кувшин молока, который нес на косьбу деду. Средь мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче». Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе. По воскресеньям меня всегда посылали к обедне и, чтобы проверить, что я был за обедней, давали 4 копейки: две копейки за просфору и две за выемку частей священнику. Я покупал просфору и вместо священника делал на ней перочинным ножом три знака, а на другие две копейки шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку. Так протекало мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел. Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16-17 годам. Сергей Есенин (из автобиографии. 14 мая, 1922 г.) |

|

|

|

#144 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

Всё, что ни делается, - всё к лучшему Однажды один человек попал в кораблекрушение и был выброшен волной на необитаемый остров. Он единственный остался в живых и беспрерывно молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый день всматривался он в горизонт в надежде, что увидит плывущее на помощь судно. Вымотавшись окончательно, человек решил выстроить себе шалаш из досок, которые выбросило на берег после кораблекрушения. Но однажды, вернувшись на берег после поисков пищи, он увидел, что его шалаш объят пламенем: дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, что вместе с шалашом сгорели все его оставшиеся вещи. Он остался ни с чем. Человек больше не мог сдерживать своего отчаяния и гнева: — Боже, как Ты мог так со мной поступить?!!! — рыдал он. Но на следующее утро его разбудил гудок корабля. Корабль плыл к острову, чтобы спасти его. — Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек матросов. — Мы увидели дымовой сигнал, — ответили они. |

|

|

|

#145 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Лекарство от холеры и советский пенициллин: чем прославилась Зинаида Ермольева?

Имя Зинаиды Ермольевой обывателям известно гораздо меньше, чем имена Пирогова или Склифосовского, однако ее вклад в медицину не менее впечатляет, чем их достижения. Рассказываем о женщине, благодаря исследованиям которой удалось спасти тысячи жизней во время Великой Отечественной войны.  Эксперимент на себе Детство женщины, которая в зрелом возрасте получит прозвище «Мадам Пенициллин», прошло на хуторе в Ростовской области. Есть мнение, что выпускница новочеркасской женской гимназии решила стать микробиологом после того, как в 1915 году узнала подробности смерти Чайковского. Великий композитор «неожиданно и безвременно» умер от холеры. Эта история потрясла девушку, она твердо решила заниматься медициной и найти средство от страшной болезни. В 1921 году она закончила медицинский факультет Донского университета, а уже через год в регионе началась эпидемия холеры. Найти источник инфекции не удавалось. В речной и питьевой воде находили так называемые холероподобные вибрионы, но было неясно, представляют они опасность для здоровья либо болезнь вызывают другие микроорганизмы. Ермольева провела смелый эксперимент на себе: из воды из-под крана выделила холероподобные вибрионы, а потом выпила суспензию с ними. Через 18 часов ее состояние серьезно ухудшилось, но, к счастью, организм смог побороть болезнь. Ермольева доказала, что источником заражения стала именно вода. В дальнейшем она начала заниматься разработкой подходов к профилактике холеры, а также предложила обеззараживать воду с помощью хлора: такой подход используется и сейчас. Лаборатория под обстрелами Исследования девушки-ученого — в 1921 году ей было всего 24 года — не остались незамеченными. Уже в 1925 году она заняла один из руководящих постов в Институте биохимии имени Баха в Москве. За этим последовали новые открытия, научные публикации, командировки в Германию и Францию. В 1935 году Ермольева становится доктором наук, а в 1939-м получает профессорское звание. Она активно работала «в полях». Например, в 1939 году она отправилась в Афганистан, чтобы бороться со вспышкой холеры в этой стране. С собой она везла препараты на основе холерных бактериофагов, то есть вирусов, способных атаковать холерные вибрионы. Эти лекарства могли использоваться для профилактики заражения: ими поили и пограничников, и жителей приграничных районов, чтобы не допустить проникновения инфекции в СССР и предотвращения развития эпидемии в Союзе. Вскоре в Ташкенте начали в промышленных масштабах выпускать препараты на основе бактериофагов, защищающие не только от холеры, но и от других опасных инфекций, в том числе от дифтерии и брюшного тифа. Накопленный опыт пригодился и во время Великой отечественной войны. В период Сталинградской битвы в Сталинград отправили все имевшиеся в те годы в СССР запасы холерного бактериофага, но эшелон, в котором везли лекарство, был уничтожен. Зинаида Ермольева приняла решение организовать выпуск необходимого для предотвращения эпидемии холеры средства прямо в городе, где шли бои: и ей действительно удалось это сделать. Местом производства стал подвал дома, разрушенного обстрелом, а материал для производства фагов выделяли из тел умерших от холеры немецких солдат. Эпидемия холеры началась именно в немецких войсках, было важно не допустить распространения болезни в обороняющемся городе. Выпуск препарата был налажен: его принимали каждый день 50 тысяч человек, а еще фаг добавляли в хлеб, который получали жители Сталинграда. Заодно проводились меры по обеззараживанию воды, что также сдерживало эпидемию. Параллельно Зинаида Ермольева создала экспресс-метод диагностики холеры, который позволял выявлять болезнь всего за 5 часов: это увеличило пропускную способность лабораторий в 10 раз. За эту работу профессор была удостоена Ордена Ленина и Сталинской премии. Саму премию Ермольева передала в Фонд Обороны для постройки боевого самолета: в дальнейшем он был назван в ее честь. Опасна не только холера В военные годы опасность представляло не только распространение холеры. Раненые погибали от инфицирования ран, спасти их от гангрены, сепсиса можно было, используя антимикробные препараты. Антибиотики в те годы уже существовали. В 1929 году Александр Флеминг открыл пенициллин, а позже Эрнест Чейн и Говард Флори занялись разработкой методов промышленного производства его препаратов. О том, что такие исследования ведутся на Западе, в СССР было известно, однако подробности были засекречены. В 1941 году Зинаида Ермольева выделила из плесени микроорганизм Penicillium crustosum, который и стал источником отечественного пенициллина. Ей пришлось изучить почти 100 образцов плесени, прежде чем удалось найти нужный. В 1943 году первый советский пенициллин, лекарство, названное «Крустозин», начали давать раненым в госпиталях. Это помогло сократить количество ампутаций, снизить смертность, дать шанс выжить даже тем, кого раньше считали безнадежным. В 1944 году в СССР в составе ученой делегации приехал тот самый Горвард Флори. Они привез пенициллин, который использовали на Западе, чтобы сравнить его с советским лекарством. Работоспособность препаратов проверяли на небольшой выборке — всего 12 тяжелораненых, проходивших лечение в Яузской больнице в Москве. Флори был поражен. По качеству очистки «Крустозин» уступал западному лекарству, а потому использовать его можно было в меньших дозировках. При этом эффективность лекарств была одинаковой. После личного знакомства и окончания «пенициллиновых соревнований» Флори начал называть Зинаиду Ермольеву «Мадам Пенициллин». «Крустозин» начал активно применяться в военных больницах, и, хотя мощностей производства не хватало для того, чтобы покрыть потребности всех госпиталей, лекарство спасло за годы войны тысячи жизней. В 1945 году за открытие пенициллина была вручена Нобелевская премия. Среди лауреатов Зинаиды Ермольевой не оказалось. Ее вклад в микробиологию невероятен — он признается научным сообществом по всему миру. Не менее впечатляет ее вклад в победу: благодаря открытиям и изобретениям Ермольевой удалось избежать еще большего числа жертв. В мирное время она продолжала заниматься наукой — создавала новые препараты антибиотиков, предлагала схемы их введения, основала журнал «Антибиотики» и возглавляла его до своей смерти в 1974 году. Похоронена Зинаида Ермольева на Кузьминском кладбище в Москве. Настоящий человек ! https://health.mail.ru/article/39353...o-penicillina/ |

|

|

|

#146 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Как снимали фильм «Разгром немецких войск под Москвой». История первого «Оскара».

Как два советских режиссера зафиксировали войну, сняв шедевр кинодокументалистики, и заработали первый в истории страны «Оскар». «Надо все это заснять на пленку» Когда началась война, сразу же встал вопрос о военной кинохронике — такой, которая и боевой дух поднимет, и сплоченность народа против врага задокументирует, и миру подвиг советских людей покажет. Осенью 1941-го, когда немецкие войска все ближе подбирались к столице, по приказу Сталина была сформирована рабочая группа из остававшихся в Москве кинематографистов, во главе которой поставили двух режиссеров-документалистов, ученика и соратника Дзиги Вертова Илью Копалина и Леонида Варламова. Именно они оперативно организовали группу из почти трех десятков киношников, чтобы уже в феврале 1942-го показать «Разгром немецких войск под Москвой» — фильм, навсегда оставшийся в истории образчиком военной кинохроники, фильм, завоевавший первый для страны «Оскар». «На днях наша армия переходит под Москвой в контрнаступление. Мы собираемся нанести немцам удар огромной силы. Думаю, что они его не выдержат и покатятся назад... Надо все это заснять на пленку и сделать хороший фильм». И. Сталин. Сейчас имена Копалина и Варламова помнят не все, и немудрено — они сами не придали «Оскару», на вручении которого не присутствовали, особого значения. Тогда были дела поважнее. Дочь Ильи Копалина Галина вспоминала, что узнала о том, что ее отец является лауреатом премии Американской киноакадемии, случайно, только в 60-е годы, наткнувшись в архиве отца на заметку из американской газеты. Илья Копалин родился в Подмосковье, пришел в кино в 1925 году и сразу попал в группу Дзиги Вертова, основоположника мирового документального кино. Среди товарищей Копалина в этой группе был Александр Родченко, выдающийся художник-авангардист и фотограф. За пятнадцать лет Илья прошел путь от «киноразведчика» (была такая должность в группе Вертова) до режиссера. И в июле 1941-го был назначен начальником фронтовых киногрупп. Леонид Варламов родом из Армении, в кинематографе с 1929 года. Начинал как монтажер, в 1931-м окончил в Москве режиссерский факультет и работал на различных киностудиях страны, в т.ч. над киножурналом «На защиту родной Москвы», фрагменты которого впоследствии тоже были использованы в «Разгроме...». Много лет спустя Копалин вспоминал о работе над картиной: «Я и Варламов составили примерный план будущего фильма, разработали задания операторам. Конечно, этот план был весьма ориентировочным, он предусматривал только главное, основное направление фильма. Многое зависело от хода событий и возможности операторов снять эти события… Поздно ночью они, возвращаясь на студию, привозили тысячи метров бесценных кадров, готовили аппаратуру и пленку к следующему дню, просматривали на экране отснятый материал и, прикорнув на часок, с рассветом снова уходили на линии фронта». «Были случаи, когда в машине, вернувшейся с фронта, лежало тело погибшего товарища и разбитая аппаратура. Но сознание того, что враг откатывается от Москвы, что рушится миф о непобедимости фашистских армий, придавало силы. Мы понимали, что фильм должен быть создан в кратчайший срок, что народ должен как можно быстрее увидеть на экране плоды первых побед своей армии. И сразу же из лаборатории материал шел на монтажный стол. Монтировали и днем, и ночью, в холодных монтажных комнатах, не уходя в убежище даже при воздушных тревогах…» Операторы столкнулись на фронте с множеством проблем. От необходимости снимать со значительным риском, быть в гуще боя, жертвовать жизнью ради кадра в тяжелых полевых условиях, до сугубо профессиональных — мало света, дым, пыль, дождь, снег, мороз. Подходы мирного времени для такой работы не годились. Большие камеры на штативах не только не позволяли реагировать на быстро меняющуюся обстановку, но и подвергали операторов смертельному риску. Решили перейти на работу американскими камерами «Аймо» фирмы Bell & Howell. На самом деле, использовались не только американские аппараты, к тому моменту в СССР наладили выпуск их копий «КС-4» и «КС-5». До войны их использовали младшие операторы для «подсъема» различных дополнительных деталей и ракурсов. Получилось, что именно они, а не более опытные операторы, имели навык работы с «Аймо». Так война вывела на первый план целое молодое поколение кинематографистов. А еще нужны были мобильные летучие киногруппы, которые могли бы быстро перемещаться и снимать на передовой, в гуще боя. Сначала они были довольно большими, по пять-девять человек. Но это не оправдало себя во фронтовых условиях. Стали работать по двое, чтобы одновременно снимать монтажный эпизод — два разных плана и ракурса. Еще одна проблема — дефицит пленки. Сколько катушек могут притащить с собой на фронт двое? А каждой хватало всего на минуту с небольшим. Резкость, экспозицию надо было выстраивать «на глаз», полагаясь только на опыт... В мороз камеры и вовсе приходилось отогревать своими телами. До последнего кадра Но главной проблемой в первые месяцы работы было отсутствие фронтового опыта и шок от увиденного. Многие операторы писали, что не могли заставить себя снимать человеческие страдания, смерть и горе, о чем потом очень сожалели. Ведь снимать правду — долг оператора. «Трудно, невозможно было снимать наше горе, наши потери, — писал один из операторов фильма, в будущем знаменитый документалист Роман Кармен. — Вспоминаю, что когда я увидел, как на моих глазах был сбит советский самолет, и когда были обнаружены трупы летчиков, я не снимал это, просто не снимал! У меня камера была в руках, и я, давясь слезами, смотрел на это, но не снимал. Теперь я себя проклинаю за это». Другому оператору, Анатолию Крылову, запомнился Смоленск: «Я видел его до войны красивым, со стенами старинного Кремля. А сейчас от окраины, где были в основном деревянные дома, остались лишь трубы да груды пепла. Целые кварталы и улицы превращены в груды развалин, выжжены с зияющими дырами вместо окон. Многие дома еще горят, и люди, где могут, борются с огнем. Старая женщина, по-видимому, тяжело пережившая налет авиации, стоит на коленях у развалин своего дома и, уставившись глазами в одну точку, машинально собирает пепел в свой фартук». Все эти пронзительные кадры, тяжело дававшиеся операторам, в итоге составили визуальное решение фильма. Виды атак с различных ракурсов, конница, танки, пехота. Крупные планы бойцов, их лица, свидетельства подлинности боевых съемок. Погибшие, казненные люди, разрушенные города, храмы, музеи. И виды освобожденных деревень и городов, последствия нацистского нашествия. Генерал Евгений Жидилов говорил: «Фронтовая работа бойца с кинокамерой сходна с действием пулеметчика, снайпера, артиллериста. Ведь оператор на фронте должен быть так же собран и точен». И если у стрелявших был лозунг сражаться до последнего патрона, то у снимавших — до последнего кадра пленки. Фронтовой оператор Владимир Еремеев описал подвиг кинематографистов в стихах: От зорь июньских, бомбами сожженных, До дня того, когда Рейхстаг был взят, В громаде сил вооруженных Была нас горстка — двести пятьдесят. Но не вернулся с боя каждый пятый, За киноправду жизнью заплатив, Оставив в аппарате недоснятый Свой смертный, свой последний негатив. Трижды первый, или путь к «Оскару» Первый «Оскар», полученный кинематографистами из нашей страны, в своем роде был первым не только для нас. Это был и первый в мире «Оскар» за документальное кино — до этого такой номинации не существовало. И первый «Оскар» Американской киноакадемии за иностранный фильм. До того «Оскар» был лишь национальной кинопремией США. Сейчас о международном успехе документального фильма об обороне Москвы вспоминают часто. Но в СССР об истории его создания и триумфа почему-то особо не говорили. Хотя кадры кинохроники, вошедшие в легендарную ленту, постоянно крутили по ТВ, использовали в фильмах и программах, посвященных Великой Отечественной войне. Появилась даже конспирологическая теория, что на самом деле «Оскар» дали совершенно другой картине, американской. Так был ли «Оскар»? Попробуем разобраться. Действительно, русская картина называлась длинно и казенно — «Разгром немецких войск под Москвой». «Оскар» же получил фильм с броским названием Moscow Strikes Back («Москва наносит ответный удар»). Что ж, в Голливуде всегда знали, как произвести впечатление. Однако, быть может, это просто адаптированное, как сейчас говорят, локализованное для местного рынка название? Хорошая версия, но в титрах фильма видим много иностранных имен — директор Николас Наполи, режиссер монтажа Славко Воркапич, сценаристы Эллиот Пол и Альберт Мальц. И даже в главной роли — Эдвард Г. Робинсон, звезда довоенных социальных драм. Наконец, автор саундтрека Дмитрий Темкин — хоть и русский, но классик американской киномузыки из белых эмигрантов, выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Так что же, это американское кино? Однако вся американская пресса пишет о нем как об исключительно русском. Вот лишь несколько цитат из газет того времени. Времени, когда никто в США и в мире не сомневался, кто на самом деле побеждает немецкий нацизм. «Русские кинооператоры засняли этот исторический документ во время великого зимнего контрнаступления на подступах к Москве, которое началось 6 декабря 1941 года. Об этом фильме нельзя писать обычными словами рецензента, т.к. события в нем не были инсценированы специально для киноаппарата; они были засняты в подлинном беспощадном бою. Среди документов о великих сражениях мы еще не видели равного ему». Нью-Йорк Таймс, 15.12.1943 г. «Только аудитория с очень крепкими нервами может спокойно смотреть на изувеченные трупы, на замученных пытками и повешенных — несчастных жертв жестокости нацистов. <...> Когда вам показывают после этого пленных немцев, вас невольно поражает, как удалось русским заставить свои войска соблюдать международные правила ведения войны и подавить справедливое желание разорвать на клочья своих пленных врагов. Просмотр фильма прошел при полном молчании переполненного зрителями зала. Публика сидела, затаив дыхание до последнего кадра, а затем раздался гром аплодисментов». Боб Уайл, «Моушн Пикчер Геральд», декабрь 1942 г. «В фильме есть замечательные, волнующие эпизоды настоящего боя, они гораздо лучше всего виденного нами до сих пор в этом роде. Эти эпизоды, конечно, могли быть сняты на маневрах, но они не похожи на инсценировку. <...> Прежде чем американские пропагандисты приступят к производству своих военных картин и пошлют голливудских операторов на фронт, им тоже следует посмотреть и изучить этот фильм». New York World-Telegram, 13.12.1942 г. Однако были и критические замечания — сугубо профессионального свойства, от известного и в наши дни киножурнала The Hollywood Reporter: «К сожалению, монтаж значительно слабее снятых кадров. Допущены длинноты в эпизодах зверских злодеяний национал-социалистов — больше, чем допускает хороший вкус в картинах документального жанра». Здесь, наверное, и кроется разгадка. Перемонтаж потребовался американскому прокатчику, чтобы сделать картину более близкой, более привычной американскому зрителю. Их монтажные приемы отличались от наших, и это влияло на восприятие кино. Более того, те самые авторы сценария из титров Пол и Мальц написали свои комментарии к кадрам, разъясняющие их смысл и озвученные голосом того самого Робинсона. Например, о маршале Тимошенко: «Великий полководец выступает перед бойцами», или об исторической непобедимости русских: «Если бы нацисты читали “Войну и мир”, то заранее знали бы свою судьбу». Такое отношение к России заставляет некоторых критиков утверждать, что «Оскар» был присужден документалистам по идеологическим мотивам — как это зачастую происходит в наше время. Однако из американской прессы мы видим, что это не так. Фильм характеризуют именно как новаторский, прорыв в жанре. Альтон Кук из «Уорлд Телеграмм» рекомендовал его к просмотру и изучению голливудским операторам. Т.е. американцам еще только предстояло учиться у наших снимать войну так, как это сделано в «Разгроме немецких войск под Москвой». И здесь — однозначно — «Оскар» наш. https://kino.mail.ru/news/85911-kak-...ervogo-oskara/ |

|

|

|

#147 |

|

Арт - Студия

Душа Форума

Душа Форума

|

Большинство свадеб приходилось на июнь, начало лета. Почему?

Между 1600 и 1700 годами, посещая Версальский дворец в Париже, можно было заметить, что, несмотря на всё его великолепие, в нём не было ванных комнат.

В Средние века не существовало зубных щёток, дезодорантов, духов, не говоря уже о туалетной бумаге. Человеческие испражнения выбрасывались прямо из окон зданий. Во время праздников кухни Версаля готовили банкеты на 1500 человек без соблюдения каких-либо санитарных норм. На современных изображениях мы часто видим, как люди той эпохи обмахиваются веерами, но причина была не в жаре: из-под юбок женщин исходил сильный запах, так как интимная гигиена практически отсутствовала. Душем пользовались редко — из-за холода и почти полного отсутствия проточной воды. Только аристократы могли позволить себе слуг, которые обмахивали их веерами — чтобы рассеивать неприятные запахи тела и изо рта, а также отгонять насекомых. Сегодня посетители Версаля любуются великолепными садами, но во времена монархии они также использовались в качестве туалетов во время знаменитых придворных приёмов, так как туалетов просто не было. В Средние века большинство свадеб приходилось на июнь, начало лета. Почему? Потому что первый банный день был в мае, и к июню запах ещё можно было терпеть. Однако, чтобы скрыть неприятный запах, невесты носили букеты цветов при себе — отсюда и пошла традиция свадебного букета. Купались в большой ванне с горячей водой. Главе семьи предоставлялось право погружаться первым, за ним — другие члены семьи по старшинству. Младенцы купались последними, и вода к тому моменту была настолько грязной, что могла стать смертельно опасной. Крыши домов часто не имели внутренней обшивки, а деревянные балки служили прибежищем для животных — собак, кошек, крыс и тараканов. Когда шёл дождь и в крыше были протечки, животные прыгали вниз. Те, кто мог себе это позволить, ели с оловянных тарелок, но некоторые продукты, например, помидоры, вступали в реакцию с металлом, вызывая смертельное отравление. В течение многих лет помидоры считались ядовитыми. Из оловянных бокалов пили пиво или виски, и сочетание алкоголя с окисью олова могло вызывать состояния, схожие с нарколепсией. Прохожие могли подумать, что человек умер, и его тело уносили и готовили к похоронам. Покойника клали на кухонный стол, где родные и близкие наблюдали за ним, ели и пили, ожидая, не проснётся ли он. Так родилась традиция поминок (в оригинале — «wake»). В Англии, из-за нехватки места на кладбищах, могилы использовались повторно. Останки выкапывали и складывали в костницы. При открытии старых гробов часто обнаруживали царапины на внутренней стороне крышки, что указывало на то, что человека похоронили заживо. Так появилась идея привязывать верёвку к запястью покойного, протягивать её через отверстие в крышке к колокольчику, установленному снаружи. Кто-то дежурил у могилы несколько дней, и если “покойник” оживал, он шевелил рукой и звонил в колокол. Выражение «спасённый звонком» (англ. Saved by the Bell), которое мы используем и сегодня, возникло именно из этой практики. |

|

|

|

#148 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

|

|

|

|

#149 |

|

ВИП

Гуру Форума

Гуру Форума

|

«Если я и достиг чего-то в спорте,

то шёл к этим достижениям тем же путём, что идёт каждый мастеровой человек» Лев Яшин, «Записки вратаря» «Яшин тысячу раз заслужил эту награду, не только за выступления в текущем сезоне, но и за свой долгий и славный путь в современном футболе» France Football о вручении «Золотого мяча». Лев Яшин назван лучшим вратарём в истории футбола

Легендарный голкипер «Динамо» и сборной СССР возглавил рейтинг всех времён и народов по версии IFFHS, обойдя таких звёзд, как Буффон, Нойер, Касильяс, Бэнкс и Чех. На сегодняшний день Яшин остаётся единственным вратарём, удостоенным «Золотого мяча». Лев Иванович Яшин (22 октября 1929, Москва — 20 марта 1990, там же) — советский футболист, вратарь. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1957), Герой Социалистического Труда (1990), кавалер двух орденов Ленина (1960, 1990). Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». В течение всей жизни оставался приверженцем своего единственного клуба — московского «Динамо». С 1944 года начал регулярно играть в футбол в команде завода, позже был приглашён в «Динамо», где в 1950 году дебютировал в чемпионате СССР. Не убедив своей игрой тренеров, почти три года после дебюта не выступал в основном составе. В этот период, помимо футбольных тренировок и матчей в дубле, играл за хоккейное «Динамо», где стал обладателем Кубка СССР по хоккею с шайбой. В 1953 году получил новый шанс закрепиться в составе, которым успешно воспользовался, и вплоть до завершения карьеры считался главным вратарём команды. С 1954 года выступал в составе сборной СССР, став единственным советским участником четырёх чемпионатов мира. Его выступление на первом для СССР чемпионате мира по футболу произвело большое впечатление на мировую публику. Яшину удалось расширить привычное для своего времени понимание игры на вратарской позиции — он одним из первых в мировом футболе стал регулярно практиковать успешную игру на выходах и задействовать всю штрафную площадь. Отличался и умением начинать атаки своей команды, руководить игроками в защите, что в те времена тоже стало новшеством. Признан лучшим вратарём XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, многих газет и журналов. В 2003 году Российский футбольный союз назвал Яшина лучшим игроком страны за последние 50 лет. В 2025 году признан лучшим вратарём в истории футбола по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. |

|

|

|

#150 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Нехватка медалей, гимн Лиги чемпионов и плакат с Постекоглу. «Тоттенхэм» ярко отметил долгожданный трофей.

21 мая 2025 года — исторический день. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:0) и завоевал первый за 18 лет трофей. «Шпоры» отметили успех с размахом — но не обошлось без казусов. Медалей не хватило К сожалению для футболистов «Тоттенхэма», историческое награждение не прошло гладко. В разгар церемонии выяснилось — медалей хватает не на всех. Так, без золота остались Сон Хын Мин и Кристиан Ромеро — впрочем, их это особо не смутило. Оба все равно с удовольствием подняли кубок над головой.  Позднее УЕФА разъяснил ситуацию — по словам организаторов, «Тоттенхэм» вывел слишком много людей на подиум. «К нашему большому сожалению, на сцене во время церемонии вручения трофея не оказалось достаточного количества медалей… так как в награждении приняли участие больше членов команды (включая травмированных футболистов), чем предполагалось изначально», — сказано в заявлении союза. В УЕФА добавили — медали оперативно передали в раздевалку вместе с глубочайшими извинениями. Так что на послематчевом интервью Сон выступал уже с первым в жизни золотом на шее. Сказал — сделал Одним из главных героев вечера был тренер «шпор» Эндж Постекоглу. Он не просто добыл «Тоттенхэму» важнейший трофей, но и стал первым австралийцем, выигравшим еврокубки. А еще исполнил обещание — в прошлом сезоне специалист заявил, что всегда побеждает во втором сезоне. «Обычно на второй сезон я беру трофеи. Первый год уходит на установление принципов и создание фундамента. Надеюсь, он принесет успех», — говорил Постекоглу накануне старта сезона в АПЛ. Учитывая определенную репутацию «Тоттенхэма», журналисты и болельщики прицепились к фразе. Эндж защищался. «Что я должен был сказать? Так было в прошлом, а здесь уже не получится?» — говорил тренер весной. Однако победа в Лиге Европы подтвердила его слова. Само собой, теперь Постекоглу — король. Футболисты это подчеркнули — вынесли на награждение плакат с тренером и той самой цитатой. Сам тренер повел себя скромно. «Я не хвастался. Я сделал заявление и поверил в него… Это было моей целью. Хотел заявить об этом. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло», — заявил австралиец на пресс-конференции. Репетиция Победа в Лиге Европы — не просто мощный шаг для «Тоттенхэма», а настоящее спасение сезона. В чемпионате «шпоры» потеряли все шансы на выход в еврокубки в следующем году — зато теперь выступят в Лиге чемпионов. Команда по-настоящему счастлива и уже репетирует. После победы над «МЮ» в раздевалке «шпор» включили гимн Лиги чемпионов, и игроки слушали его, будто они действительно на матче. Кто-то даже крестился. Парни готовятся! https://sportmail.ru/news/football-e...97/?frommail=1 |

|

|

|

#151 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Праздник в «Зените»: как в Петербурге отметили столетие футбольного клуба

Чем запомнились матч легенд и праздничная флотилия на Неве.  В Санкт-Петербурге 25 мая официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания футбольного клуба «Зенит». В честь этого на «Газпром Арене» провели матч легенд с участием сине-бело-голубых разных эпох. На него собралось более 50 тыс. зрителей, включая активных фанатов. Позже прошли другие торжественные мероприятия, включая проход флотилии по Неве и выставку в честь юбилея. Не хватало только одного : победы в чемпионате 2025 года. https://sportmail.ru/news/football-r...mier/66285864/ |

|

|

|

#152 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Еноты остановили производство на Airbus и повредили самолет.

На заводе Airbus под Монреалем семейство енотов стало причиной остановки сборки самолётов A220. Животные проникли в цех, повредили проводку и загрязнили салон. Один из рабочих обнаружил енота прямо внутри воздушного судна. Компания подтвердила инцидент, но не раскрыла масштаб ущерба.  Семейство енотов стало неожиданной причиной сбоя на заводе Airbus под Монреалем. Мать-енот и ее пятеро детенышей проникли на участок, где собирают самолеты A220, сообщает Reuters. Один из рабочих столкнулся с енотом прямо внутри воздушного судна. Животные успели повредить провода и загрязнить салон. Из-за инцидента пришлось временно остановить сборку и привлечь сотрудников к проверке возможного ущерба. Airbus подтвердила факт проникновения животных, но не стала раскрывать подробности ущерба или сроков поставки самолета. В компании отметили, что производство продолжается в обычном режиме, а меры безопасности усилены. Этот случай стал еще одной неприятностью для компании, которая уже сталкивается с перебоями в поставках комплектующих, и показал, что даже самое современное производство не защищено от непредвиденных ситуаций, включая появление диких гостей.    https://news.mail.ru/incident/66429839/ |

|

|

|

#153 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

США дурят мир пришельцами. Физик Полуян: с помощью НЛО обманули Горбачёва.

В конце 1980-х ЦРУ стало распространять легенду, что у США есть потерпевшие катастрофу инопланетные аппараты и их удалось восстановить. Многие в неё поверили. А ведь это был блеф.  В Пентагоне признались, что фабриковали доказательства существования инопланетян для того, чтобы скрыть настоящие программы создания секретного оружия от Советского Союза. Об этом сообщила влиятельная в США газета The Wall Street Journal. В качестве примера распространения дезинформации об НЛО издание приводит случай из 1980-х годов, который выявили в ходе расследования. Якобы в те годы некий полковник ВВС, имя которого не названо, посетил бар недалеко от знаменитой «Зоны 51» (засекреченного объекта Военно-воздушных сил США в Неваде) и передал его владельцу фотографии «летающих тарелок». Вскоре они попали в прессу (на что и был расчёт) и породили слухи о том, что американские военные тайно тестируют восстановленные технологии инопланетян. Целью было отвлечь внимание публики от реальных военных разработок — например, истребителя-невидимки F-117. «Мне давно уже ясно, что инопланетяне — это фейки, фантазии и легенда прикрытия спецслужб. Ими маскируют военные программы. НЛО существуют, но все они — чисто земная технология», — уверен физик, доцент Сибирского федерального университета и автор книги «Охота за НЛО» Павел Полуян. Очередная серия фильма !  https://vfokuse.mail.ru/article/ssha...yova-66509971/ |

|

|

|

#154 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Лисы обосновались в новом офисе Google и оставляют везде помет.

В новом офисном комплексе Google в районе Кингс-Кросс в Лондоне, созданном по экологическим стандартам, обосновались лисы. Они устраивают норы прямо на крыше, где высажены деревья и использованы тонны грунта. По словам рабочих, животные свободно перемещаются внутри, оставляя помет.  Новая штаб-квартира Google стоимостью один миллиард фунтов в районе Кингс-Кросс в Лондоне стала неожиданным домом для диких животных: лисы обосновались на зелёной крыше будущего офисного комплекса, сообщает The Guardian. Здание создавалось как образец экологичного дизайна: его крыша покрыта растительностью, на ней высажены 250 деревьев и использованы сотни тонн грунта. Однако именно такая «зеленая» конструкция стала привлекательным местом для лис. По словам строителей, первые лисы появились на объекте еще три года назад. Некоторые из них обустроили норы прямо на крыше. Внутри здания были найдены следы животных, включая помет. Специалисты по контролю за животными объясняют, что лисы часто выбирают такие места из-за доступности пищи — например, крыс, которых обычно много на крупных строительных площадках. «Лисы прекрасно чувствуют себя там, где есть грызуны. А в трех метрах от любого объекта в Лондоне почти всегда можно найти крысу», — отметил Мош Латифи, совладелец лондонской компании EcoCare. "Заставь дурака молиться , он лоб себе расшибёт "!    https://news.mail.ru/incident/66549309/ |

|

|

|

#155 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

The Independen: Оззи Осборн дал прощальный концерт в родном Бирмингеме

Рок-исполнитель Оззи Осборн дал свой прощальный концерт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках масштабного благотворительного шоу. Об этом сообщила газета The Independent. Вместе с Осборном на сцене впервые за 20 лет появились участники классического состава Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. 76-летний Осборн из-за проблем со здоровьем исполнил пять своих самых известных сольных композиций, сидя на троне. После концерта музыканту подарили торт, а в небо запустили фейерверк. В честь прощального концерта Осборна в Бирмингеме было устроено 10-часовое шоу Back to the Beginning. Музыкальным директором стал гитарист Rage Against the Machine Том Морелло, назвавший его «величайшим метал-шоу». На концерте выступили Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira. Специально для мероприятия были созданы две супергруппы, в состав которых вошли знаменитые музыканты. Ведущим был актёр Джейсон Момоа. Во время концерта были показаны видеообращения мировых знаменитостей, включая Элтона Джона, Мэрилина Мэнсона и Рики Джервейса, которые рассказали, что творчество Осборна служило для них вдохновением. По оценкам The Independent, шоу, которое посетили поклонники со всего мира, принесёт Бирмингему около 20 млн фунтов стерлингов ($27,3 млн). Осборн подчеркнул, что для него было важно в последний раз выступить в родном городе. Билеты на Back to the Beginning были распроданы менее чем за полчаса. Из-за высокого спроса была организована онлайн-трансляция с двухчасовой задержкой, стоимость которой составила 25 фунтов стерлингов ($34). В первые часы шоу её посмотрели более 250 тысяч человек. Собранные средства пойдут на помощь организациям, которые поддерживают людей с болезнью Паркинсона и тяжелобольных детей. Ранее сообщалось о первом за 16 лет концерте группы Oasis после воссоединения в Кардиффе. Концерт назвали «блистательным дебютом» после долгой разлуки братьев Галлахер. Поклонники услышали классические композиции, которые определили звучание целой эпохи британского рока. https://dzen.ru/a/aGnRL1ckRk23GOPJ?u...dium=desk top |

|

|

|

#156 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

В Британии мужчин, спиливших дерево Робин Гуда, приговорили к тюрьме .

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мужчин, спиливших одно из самых известных и фотографируемых деревьев Великобритании, приговорили к тюремному заключению, сообщает телеканал Sky News.  В сентябре 2023 года национальный парк Нортамберленд сообщил, что знаменитый платан, известный как «дерево Робин Гуда», был спилен неизвестными. Виновными в акте вандализма были признаны 32-летний Адам Каррутерс и 39-летний Дэниэл Грэм. Во вторник суд в Ньюкасле приговорил обоих мужчин к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения. По мнению судьи, главным мотивом для вандалов было «чистое бахвальство», и рубка дерева посреди ночи доставляла им «острые ощущения». Адвокат Каррутерса в заключительный день слушаний объяснил действия своего подзащитного «пьяной глупостью». Дерево получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан получил звание «Дерево года» в Англии. В Национальном фонде Британии заявили, что соберут семена и черенки дерева, к тому же, новые побеги могут пойти из сохранившегося пня. Газета Telegraph сообщила, что картографический сервис Google Maps оперативно переименовал знаменитую локацию из «платана» в «пень». В мае 2024 года Букингемский дворец сообщил, что первый саженец, выращенный из семян спиленного дерева, будет посажен в королевском парке около Виндзорского замка. "Их нравы " !  https://news.mail.ru/incident/67020953/ |

|

|

|

#157 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Умер основатель Black Sabbath Оззи Осборн .

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Его настоящее имя Джон Майкл Осборн. Как складывалась карьера и личная жизнь всемирно известного автора песен и вокалиста культовой группы Black Sabbath, а также успешного сольного исполнителя — в материале URA.RU. Детство и юность Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Англии в Бирмингеме. Он вырос в многодетной семье, где был четвертым из шести детей. В школе у него были проблемы с чтением и обучением, за что учителя называли его «тупым». Именно в школе его впервые стали называть Оззи. Позже у Осборна была диагностирована дислексия. В возрасте 15 лет он бросил школу и перепробовал множество профессий, включая работу на бойне. Пытался работать слесарем, маляром и даже могильщиком. Затем стал промышлять кражами и оказался в тюрьме, где научился делать татуировки. А после выхода из-под стражи решил попробовать себя в качестве музыканта. Карьера в Black Sabbath В начале 1970-х годов Осборн присоединился к группе Black Sabbath, которая оказала огромное влияние на развитие хард-рока и хеви-метала. Группа играла каверы в различных клубах и записывала собственные песни. Одна из первых была написана под впечатлением от одноименного фильма ужасов. С Black Sabbath Осборн выпустил ряд знаковых альбомов и стал известен как «Prince of Darkness» (Принц Тьмы). Первый же альбом группы занял высокие места в английском и американском хит-парадах. Сольная карьера В 1979 году Осборн покинул Black Sabbath и некоторое время занимался бездельем, а затем начал сольную карьеру. Его первый сольный альбом «Blizzard of Ozz» вышел в 1980 году и имел большой успех. В сольной карьере Осборн продолжил работать в жанре хеви-метал, сотрудничая с такими гитаристами, как Рэнди Роудс и Закк Уайлд. Он ездил в музыкальные туры, записывал альбомы и порой устраивал дерзкие выходки, которые нравились публике. Например, мог разбрасываться сырым мясом на концертах. Личная жизнь Оззи Осборн был дважды женат. В 1971 году он женился на Тельме Райли, а в 1982 году — на Шэрон Осборн, которая стала его менеджером. У него есть трое детей от брака с Шэрон: Эми, Келли и Джек. Зависимости и здоровье Осборн на протяжении многих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Он неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах. В начале 2019 года из-за проблем со здоровьем Осборн был вынужден отменить гастроли. О своей зависимости Осборн выпустил книгу. Король ужасов боролся с редкой формой болезни Паркинсона. В последние годы у него обострились проблемы со здоровьем после падения с квадроцикла и операции на позвоночнике в 2019 году. Наследие Оззи Осборн является одним из самых узнаваемых и влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы британского рока. Его песни, такие как «Crazy Train», «Mr. Crowley» и многие другие, стали классикой хеви-метала. Прощальное выступление Оззи состоялось 5 июля 2025 года, он вышел на сцену вместе со своей группой Black Sabbath. Они отыграли концерт «Назад к началу» (Back to the Beginning) в родном городе Бирмингем. Оззи все выступление не мог встать со стула, а его супруга Шэрон заявила, что он больше не может ходить. Увы ! https://dzen.ru/a/aH_lH05qHxzHEZkh?u...dium=desk top |

|

|

|

#158 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Ну , вот как тута не вспомнить про образ Оззи и про про древний обряд , а с ним и про этот этот мультфильм !

https://vk.com/video230947064_167327484 Сага о Бьорне ! Последний раз редактировалось anko63, 23.07.2025 в 18:48. |

|

|

|

#159 |

|

Арт - Студия

Душа Форума

Душа Форума

|

"Через год после страшной атаки в США 11 сентября 2001 года в одной из американских газет была опубликована вот эта коротенькая заметка-напоминание. Прочтите ее внимательно и, может быть, несколько раз, если вы из тех, кто слишком часто нервничает по пустякам.

Вот эта заметка: «Может быть, вы знаете, что руководитель одной из крупных компаний выжил в атаке 11 сентября, потому что повел своего сына первый раз в детский сад. Другой парень остался жив, так как была его очередь идти за пончиками. Одна женщина опоздала, потому что ее будильник не прозвенел вовремя. Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси. Один из них опоздал на автобус. Одна женщина пролила кофе на одежду, и ей нужно было время, чтобы переодеться. У кого-то не заводилась машина, кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный звонок. У другого ребенок тянул резину и не был готов вовремя. Один не мог поймать такси. То, что особо впечатлило меня, это мужчина, который надел тем утром новые туфли, добирался до работы различными средствами, но, прежде чем попасть туда, заработал на ноге мозоль. Он остановился в аптеке, чтобы купить лейкопластырь! Вот почему он сейчас живой. Теперь, когда я застреваю в пробке, не успеваю на лифт, возвращаюсь, чтобы ответить на телефонный звонок… Когда случаются все эти мелочи, которые раздражают меня, я думаю про себя, что это именно то место, где Бог хочет, чтобы я находился в данный момент. В следующий раз, когда вам кажется, что утро идет не так, дети одеваются медленно, вы не можете найти ключи от машины, стоите на каждом светофоре, не расстраивайтесь и не выходите из себя: Бог работает, охраняя вас. Все к лучшему». Удачи вам! Вовлекаясь во множество дел, Не мечись, как по джунглям ботаник, Не горюй, что не всюду успел, Может, ты опоздал на «Титаник». ©️ Игорь Губерман |

|

|

|

#160 |

|

Зритель

Душа Форума

Душа Форума

|

Вскрытие гробницы Тутанхамона: как это было (цветные фото)

17 февраля 1923 года началась чуть ли не самая известная, спорная и значимая археологическая процедура в истории — вскрытие гробницы Тутанхамона.  Фараон и его Ка. «Стражи» перед частично разобранным входом в погребальную камеру. 1 января 1923, фото Гарри Бертона. (Общественное достояние). Листайте дальше, чтобы увидеть больше удивительных оригинальных исторических кадров и сравнить с их цветным цифровым аналогом. 16 февраля 1923 года началась чуть ли не самая известная, спорная и значимая археологическая процедура в истории — вскрытие гробницы Тутанхамона. Как открывали великую тайну Гробница Тутанхамона (номер KV62) была обнаружена в Долине Царей британским египтологом Говардом Картером. Спонсором ученого выступил лорд Карнарвон. Он же сопровождал Картера практически на всех этапах изучения гробницы. До 1922 года археологи считали, что все фараоновы гробницы уже найдены — но Картер упорно продолжал раскопки. 4 ноября 1922 года рабочие обнаружили первую каменную ступень, ведущую к захоронению, под мусором от более поздней гробницы Рамзеса VI. 26 ноября Картер аккуратно просверлил небольшое отверстие в верхнем левом углу входной двери и заглянул внутрь держа в руке зажженную свечу. Так он и произнес знаменитую фразу: «Yes, wonderful things!» («Да, прекрасные вещи!») Этот день считается официальной датой открытия антекмеры гробницы, которая оказалась практически нетронутой грабителями и содержала тысячи предметов захоронения. Внутри они обнаружили анфиладу из четырех помещений: антикмеру, гробницу, аннекс и сокровищницу. Всего было найдено около 5 398 артефактов — утробы, трон, музыкальные инструменты, одежда, продукты, шесть колесниц, золотой саркофаг с мумией и многое другое. Вскрытие же погребальной камеры, где находился саркофаг фараона, произошло значительно позже – 16 февраля 1923 года.  Говард Картер открывает сокровенное святилище гробницы фараона Тутанхамона. (Фото: фотоархив New York Times / общественное достояние) Интересные факты Гробница в сравнении с другими королевскими усыпальницами была относительно небольшой и содержала исключительное богатство. Среди найденных предметов — золотая маска, украшения и меч из метеоритного железа; После первого входа Картер и Карнарвон, несмотря на запрет властей, якобы без разрешения снова проникли в гробницу ночью, став первыми людьми за три тысячи лет, посетившими внутренние камеры; В захоронении найдены 6 колесниц, вероятнее всего использовавшиеся для охоты или церемоний. Культовые фото Фотографии Гарри Бертона, запечатлевшие гробницу Тутанхамона в момент ее открытия, очаровывали мир на протяжении нескольких поколений, давая возможность зрителям стать свидетелями «чудесных вещей» и пережить те странные волнующие ощущения, которые первооткрывателям гробницы, Говарду Картеру и лорду Карнарвону, посчастливилось испытать на собственном опыте. Знаменитые черно-белые фотографии Бертона иллюстрировали воображение миллионов на протяжении почти столетия. Позже коллекция оригинальных негативов и фотографий, хранящихся в архиве Института Гриффита Оксфордского университета, была окрашена в цифровом виде компанией Dynamichrome. https://hi-tech.mail.ru/news/52973-v...-9c84aee26296/ Все эти изображения были представлены на выставке «Открытие Тутанхамона», работа которой началась в Нью-Йорке 21 ноября 2015 года. Гарри Бертон — охотник за мумиями Бертон — один из самых известных археологических фотографов в истории. Прославили его как раз 1400 фотографий, которые он сделал на раскопках Ховарда Картера гробницы Тутанхамона с 1922 по 1932 год. Англичанин попал на раскопки почти случайно. Когда Говард Картер обнаружил гробницу Тутанхамона , ее содержимое практически не пострадало. Команда археологов Метрополитен-музея, работавшая поблизости, согласилась на просьбу Картера о «предоставлении Бертона взаймы» для официального фотографирования результатов британских раскопок гробницы. Первые фотографии были сделаны 27 декабря 1922 года. Бертону предстояло провести еще почти десять лет, фотографируя гробницу Тутанхамона и ее артефакты. Сохранилось более 1400 снимков. Мифы, легенды и «проклятие фараона» После смерти лорда Карнарвона в апреле 1923 года от заражения после укуса комара (пневмония и кровяное отравление) начал распространяться миф о «проклятии фараона». Были также слухи и о странных и преждевременных смертях людей, связанных с гробницей. По данным, шесть из 26 людей, присутствовавших при открытии гробницы, умерли в течение десятилетия по различным причинам от различных заболеваний и несчастных случаев. Это усилило веру в сверхъестественное проклятие. Современные исследования объясняют эти смерти иначе: высокие уровни радиации из естественных источников — уран, радон и токсичные вещества, сохранившиеся в подгробных структурах, могли вызывать лучевую болезнь, рак или инфекцию. Также высказывались предположения о возможных угрозах для здоровья исследователей от бактерий, плесени, аммиака и формальдегида в герметичных погребениях. https://hi-tech.mail.ru/news/52973-v...-cvetnye-foto/ https://hi-tech.mail.ru/news/52973-v...-cvetnye-foto/ |

|