Выбор прошедшей недели

4.01.1812 (н.ст.) – родилась Евдокия Петровна Ростопчина, русская писательница и поэтесса

Истории в деталях # 64

факты, серьезные и не очень:

то, что было на самом деле, и то, чего, возможно, не было

Евдокия Ростопчина

Звезды полуночи

Кому блестите вы, о звезды полунОчи?

Чей взор прикован к вам с участьем и мечтой,

Кто вами восхищен?.. Кто к вам подымет очи,

Не засоренные землей!

Не хладный астроном, упитанный наукой,

Не мистик-астролОг вас могут понимать!..

Нет!.. для изящного их дума близорука.

Тот испытУет вас, тот хочет разгадать.

Поэт, один поэт с восторженной душою,

С воображением и страстным и живым,

Пусть наслаждается бессмертной красотою

И вдохновением пусть вас почтит своим!

Да женщина ещё — мятежное созданье,

Рожденное мечтать, сочувствовать, любить, —

На небеса глядит, чтоб свет и упованье

В душе пугливой пробудить.

1840

"…хочу, чтоб взамен всех тех,

которые меня не терпят (бог знает почему),

— хоть немногие меня немного понимали,

немного уважали и, если можно, немного любили…"

1) Истоки

Одна из первых русских женщин-поэтов, графиня Евдокия Ростопчина (1811/12-1858)

родилась в Москве, у Чистых Прудов.

Знакомый звон, любимый звон,

Москвы наследие святое,

Ты всё былое, всё родное

Напомнил мне! Ты сопряжен

Навек в моем воспоминаньи

С годами детства моего,

С рожденьем пламенных мечтаний…

В 19 веке, чтобы женщине оставить память о себе, нужно было иметь непростых родителей.

Евдокия была дочерью действительного статского советника Петра Сушкова (1783—1855)

от брака его с Дарьей Пашковой (1790—1817).

Москвичи наверняка знают о доме Пашкова – одном из немногих домов столицы,

называемых по имени прежнего владельца, в данном случае - Петра Егоровича Пашкова (1726—1790).

По наследству дом перешел к его троюродному брату Александру Ильичу Пашкову (1734-1809)

(ещё один зять уральского миллионера Мясникова, о котором я упоминал

в истории московского салона Зинаиды Волконской,

ИД62/10) – деду Дарьи Пашковой, прадеду Евдокии.

Растопчина была последней женщиной знатного рода, которую назвали Евдокией.

После неё это имя было передано в распоряжение простых людей.

Оттого для нас сейчас и немыслимо сочетание графского титула и имени Дуня.

Что-то подобное чувствовали и родные маленькой Евдокии и потому называли её - Додо.

Воскресло в памяти унылой

То время светлое, когда

Вы жили барышнею милой

В Москве, у Чистого пруда.

Мы были в той поре счастливой,

Где юность началась едва,

И жизнь нова, и сердце живо,

И вера в будущность жива.

Двором широким проезжая,

К крыльцу невольно торопясь,

Скакал, бывало, я — мечтая —

Увижу ль вас, увижу ль вас!

Я помню (годы миновали!)

Вы были чудно хороши;

Черты лица у вас дышали

Всей юной прелестью души.

(Николай Огарев, 1857)

2) Евдокия о женщинах своей юности

Да, тогда выучивали наизусть Расина, Жуковского, Мильвуа и Батюшкова.

Тогдашние женщины не нынешним чета!

Они мечтали, они плакали, они переносились юным и страстным воображением

на место юных и страстных героинь тех устаревших книг;

это всё, может быть, очень смешно и слишком сентиментально по теперешнему,

но зато вспомните, что то поколение мечтательниц дало нам Татьяну, восхитительную Татьяну Пушкина,

милый, благородный, прелестный тип девушки тогдашнего времени.

3) Творчество

По обыкновению, Евдокия получила домашнее образование.

Одним из воспитателей Евдокии Петровны стал поэт и педагог Семен Раич,

прививший девочке любовь к русской литературе.

Чуть раньше одним из его питомцев был будущий великий поэт Федор Тютчев, 1803 г.р.

Евдокия Петровна начала писать стихи в 1828 или 1829 году.

Первая рецензия прозвучала из уст одного из гостей дома Сушковых:

«Маленькая м-ль Сушкова читала пьесу в стихах собственного сочинения.

Я не жалею, что должен был слушать ее».

В 1831 году Петр Вяземский, друг дома, опубликовал в альманахе «Северные цветы»

её первое стихотворение «Талисман» с подписью Д…а

Есть талисман священный у меня.

Храню его: в нём сердца всё именье,

В нём цель надежд, в нём узел бытия,

Грядущего залог, дней прошлых упоенье...

… Но не назвать вам талисмана,

Не отгадать вам тайны роковой.

Мне талисман дороже упованья,

Я за него отдам и жизнь, и кровь:

Мой талисман – воспоминанье

И неизменная любовь!

Подпись Д…а должна была означать Дария Сушкова.

Потому как единственное имя, которое Вяземский слышал при обращении к Евдокии было Додо,

и князь полагал, что ее имя было именно Дария.

Как писал Виссарион Белинский:

"Люди - странные создания (подлинно порождения крокодиловы):

иногда они потому именно не знают вашего имени, что вы поторопились сказать им его,

и добиваются знать и узнают его потому только, что вы скрываете или делаете вид, что скрываете его".

По воспоминаниям младшего брата Евдокии Сушковой, Дмитрия Сушкова,

это стихотворение попало в печать без ведома автора, и когда имя сочинительницы стало известным,

"в доме Пашковых все набросились на нее, поэтессе крепко досталось за ее лирическое увлечение, —

все находили, что для благородной светской барышни неприлично заниматься сочинительством,

а печатать свои произведения уже совершенно постыдно! После такого приговора Евдокия Петровна

более не рисковала отдавать своих стихов в печать до самого времени своего замужества,

хотя писала их довольно много, как это усматривается из книжки ее стихотворений,

изданных в первый раз в 1841 г., где почти половина из них помечена 1829—1833 годами,

написанных ею в возрасте от 17 до 21 года".

Говорили, что стихотворение «Талисман» посвящено князю Александру Голицину,

о тайном романе юной барышни шептались в обществе.

Однако по мнению родни Додо - князь был хоть и знатен, но недостаточно богат.

Её произведения регулярно появлялись на страницах всех альманахов и журналов в течение более 20 лет.

Ее дарование было скоро признано первыми литературными силами того времени.

Князь Вяземский называл ее «московской Сафо».

Прочитав в «Московском наблюдателе» стихотворение «Последний цветок»,

Вяземский писал Александру Тургеневу:

«Каковы стихи? Ты думаешь, Бенедиктов?

Могли быть Жуковского, Пушкина, Баратынского; уж, верно, не отказались бы они от них.

И неужели не узнал ты голоса некогда Додо Сушковой?..

Какое глубокое чувство, какая простота и сила в выражении и между тем сколько женского!»

Мне суждено, под схимою молчанья,

Святой мечты все лучшее стаить,

Знать свет в душе - и мрак в очах носить!

Цветок полей, забытый без вниманья,

Себя с тобой могу ли не сравнить?..

Петр Плетнев, один из умнейших людей своего времени, писал о ней в 1840 году

(еще до выхода ее первой книги!): "Она, без сомнения, первый поэт теперь на Руси"

(А читал ли он еще живого к тому времени Лермонтова? - спросите вы).

4) Внешность

Один современник так описывает Евдокию: «Графиня Ростопчина была жива и умна;

ее разговор походил на блистательный фейерверк.

Блеск ее ума мог соперничать разве с блеском ее обыкновенно задумчивых и томных глаз,

когда она хотела кому-нибудь нравиться.

Небольшого роста, брюнетка, с очень правильными и тонкими чертами, при смуглом цвете лица,

с большими глазами и длинными темными ресницами, она была очень близорука

и постоянно должна была носить лорнетку, которая заслоняла и мешала видеть всю прелесть ее глаз.

Одаренная необыкновенною памятью, она знала иностранные литературы, как свою собственную».

Художник Георг Кордик, 1846 (34 года)

5) Муж

В мае 1833 года Евдокия со второго раза принимает предложение молодого и богатого графа Андрея Ростопчин и становится графиней.

Правда, накануне свадьбы вдруг выяснилось, что жениху не 30 лет, как все думали,

а всего 19 (ей то к тому времени 21 год). Но и это ничего не изменило.

Все мы знаем, что в Отечественную войну (1812) при вторжении наполеоновских войск нам пришлось оставить Москву.

И гораздо меньше из вас вспомнит, кто был главой второго по значимости (в те годы) города России.

Им был будущий отец будущего мужа Евдокии Петровны - Фёдор Растопчин,

клявшийся впоследствии многие годы после отставки, что не он был инициатором поджогов

(написал даже книгу «Вся правда о пожаре в Москве»).

Поначалу молодые супруги жили в своём доме на Лубянке. В браке родилось трое детей.

Интересы мужа ограничивались кутежами, картами и лошадьми.

Скучающей жене Андрей Фёдорович предложил «попытать счастья на стороне».

И Ростопчина, чувствуя себя очень несчастливой в семейной жизни,

полностью отдалась светской жизни, устраивая шумные увеселения, посещая и устраивая балы.

Боюсь, боюсь!.. я не привыкла к счастью!

Всегда за радостью встречала горе я;

Всегда средь ясного, блистательного дня

Приготовлялась я к ненастью.

6) В свете

Зимами 1836-1838 годов поэтесса, уже познавшая к тому времени вкус и творческого,

и женского успеха, подобно комете появлялась на придворных балах, маскарадах,

разного рода увеселениях, сопровождаемая молвой и толпами поклонников.

...Я женщина во всем значенье слова,

Всем женским склонностям покорна я вполне,

Я только женщина, гордиться тем готова,

Я бал люблю!.. Отдайте балы мне!

Потом Евдокия подустала и прозрела.

В стихах начал зреть «сильный протест против многих сторон великосветской жизни».

Уж надоело мне под пышным платьем бальным

Себя, как напоказ, в гостиных выставлять,

Жать руку недругам, и дурам приседать,

И скукой смертною в молчанье погребальном,

Томясь средь общества, за веером зевать.

7) Литературный салон

Осенью 1836 года Ростопчины приезжают в Петербург в дом на Дворцовой набережной.

В Санкт-Петербурге Евдокия Петровна была всегда желанной гостьей в тех салонах,

которые отличались интеллектуальностью бесед и где на светских львиц

от подобной серьезности, пожалуй, напала бы зевота.

Такой салон в первую очередь был у Карамзиных, с семейством которых Ростопчина очень сблизилась.

Принимала и она. Всех, кто был тогда в Санкт-Петербурге талантлив, значителен, известен,

можно было встретить на ее вечерах. Жуковский, Крылов, Вяземский, Гоголь, Владимир Одоевский,

Мятлев, Плетнев, Соллогуб, Александр Тургенев, Глинка, Даргомыжский.

Этот список дополняли и европейские знаменитости: Лист, Полина Виардо, Фанни Эльслер, Рашель.

Вернувшись в Москву, Евдокия Ростопчина пытается воссоздать петербургский салон.

"Графиня была в апогее своей лирической славы и красоты.

В Москве жила на широкую ногу в своем прекрасном доме на Садовой...

Ее талант, красота, приветливость и хлебосольство влекли к ней,

а вдали, как в тумане, мерцал над ней орел мученичества".

8) Александр Пушкин

Евдокия была знакома с Александром Пушкиным.

И две свои встречи она описала в стихотворении "Две встречи".

На балу у московского генерал-губернатора князя Дмитрия Голицына,

в первую зиму ее выезда в свет, когда ей было 18 лет…

Вдруг все стеснилось, и с волненьем,

Одним стремительным движеньем

Толпа рванулася вперед…

И мне сказали: «он идет!

Он, наш поэт, он, наша слава,

Любимец общий!» Величавый,

Но смелый, ловкий и живой,

Прошел он быстро предо мной.

И глубоко в воображеньи

Напечатлелось выраженье

Его высокого чела…

Пушкин так заинтересовался пылкими и восторженными излияниями юной собеседницы,

что провел с нею большую часть вечера и после того тотчас познакомился с семейством Пашковых.

Она, сильно волнуясь, прочитала ему одно из своих стихотворений,

и поэт чуть позже записал в своей тетради: "Говорит скверно, но стихи пишет сносные".

Я помню, я помню другое свиданье:

На бале блестящем, в кипящем собранье,

Гордясь кавалером и об руку с ним,

Вмешалась я в танцы, и счастьем моим

В тот вечер прекрасный весь мир озлащался.

Он с нежным приветом ко мне обращался;

Он дружбой без лести меня ободрял;

Он дум моих тайну разведать желал.

Ему рассказала молва городская,

Что, душу высокой мечтою питая,

Поэзии чары постигла и я, –

И он, с любопытством смотря на меня,

Песнь женского сердца, песнь женских страданий,

Всю повесть простую младых упований

Из уст моих робких услышать хотел.

Он выманить скоро доверье умел…

Вниманьем поэта в душе дорожа,

Под говор музЫки, украдкой, дрожа,

Стихи без искусства ему я шептала

И взор снисхожденья с восторгом встречала.

Но он, вдохновенный, с какой добротой

Он исповедь слушал души молодой!

Как с кротким участьем, с улыбкою друга,

От ранних страданий, от злого недуга,

От мрачных предчувствий он сердце лечил

И жить его в мире с судьбою учил!

Он пылкостью прежней тогда оживлялся,

Он к юности знойной своей возвращался,

О ней говорил мне, ее вспоминал…

Пушкин за день до своего смертельного поединка обедал у графини.

Евдокия отметила потом в своих записях, что она была одной из последних,

кому великий поэт пожал руку перед смертельной дуэлью.

Примечательно, что и в 1841 году она станет одной из последних, кто общался с Михаилом Лермонтовым.

9) Василий Жуковский

Жуковский ценил в Растопчиной «подлинный талант».

Ей досталась тетрадь Пушкина, которую вручил Жуковский со словами:

"Посылаю вам, Графиня, на память книгу, которая может иметь для Вас некоторую цену.

Она принадлежала Пушкину; он приготовил ее для новых своих стихов

и не успел написать ни одного; мне она досталась из рук смерти, я начал ее;

то, что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и докончите эту книгу его.

Она теперь достигла настоящего своего назначения".

Смотрю с волнением, с тоскою умиленной.

На книгу-сироту, на белые листы.

Куда усопший наш рукою вдохновенной.

Сбирался вписывать и песни и мечты;

Куда фантазии созревшей, в полной силе.

Созданья дивные он собирать хотел.

И где, доставшийся безвременно могиле, —

Он начертать ни слова не успел!..

…..

И мне, и мне сей дар!

Мне, слабой, недостойной.

Мой сердца духовник пришел ее вручить.

Мне песнью робкою, неопытной, нестройной.

Стих чудный Пушкина велел он заменить!..

Но не исполнить мне такого назначенья.

Но не достигнуть мне желанной вышины!

Не все источники живого песнопенья.

Не все предметы мне доступны и даны:

Я женщина!..

Во мне и мысль, и вдохновенье.

Смиренной скромностью быть скованы должны!

10) Михаил Лермонтов

Лермонтов был влюблён в двоюродную сестру Евдокии – Екатерину Сушкову,

с которой познакомился весной 1830 года в 15-летнем возрасте

(она была на 2 года старше). Это отдельная история, не сегодняшнего дня.

Лермонтов называл Евдокию «подросток с сумрачными глазами».

Михаил Юрьевич посвятил Евдокии стихотворение, которое так и назвал – "Додо".

Умеешь ты сердца тревожить,

Толпу очей остановить,

Улыбкой гордой уничтожить,

Улыбкой нежной оживить;

Умеешь ты польстить случайно

С холодной важностью лица

И умника унизить тайно,

Взяв пылко сторону глупца!

Как в Талисмане стих небрежный,

Как над пучиною мятежной

Свободный парус челнока,

Ты беззаботна и легка.

Тебя не понял север хладный;

В наш круг ты брошена судьбой,

Как божество страны чужой,

Как в день печали миг отрадный!

1831

Когда Лермонтов уезжал на Кавказ в очередную ссылку, Додо «одна из последних пожала ему руку».

У Ростопчиной были нехорошие предчувствия, которые она пыталась прогнать и убедить себя, что «он вернется невредим».

«Есть длинный, скучный, трудный путь…

К горам ведет он, в край далекий;

Там сердцу в скорби одинокой.

Нет где пристать, где отдохнуть!

Там к жизни дикой, к жизни странной.

Поэт наш должен привыкать.

И песнь и думу забывать.

А вот прощальные стихи Лермонтова в альбом Додо.

Поэт будто прощался навсегда, предвидя свою судьбу.

«Я верю: под одной звездою.

Мы с вами были рождены;

Мы шли дорогою одною.

Нас обманули те же сны.

Продолжение под спойлером

Cкрытый текст -

После гибели поэта Евдокия пишет

Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,

Но преждевременно, противника рукой —

Поэты русские свершают жребий свой,

Не кончив песни лебединой!..

11) Андрей Карамзин

Среди своих поклонников Додо особенно выделяла Андрея Карамзина,

младшего сына известного всем вам историка Николая Карамзина.

Ростопчина считала, что каждый вправе любить того, кого выбрало сердце.

Но такая свободная любовь не приносила долгого счастья ни ей, ни ее возлюбленному.

Андрея Карамзина угнетали такие отношения и он их разорвал.

От внебрачной связи с Андреем Карамзиным Евдокия имела двух дочерей.

Они носили фамилию Андреевские и воспитывались в Швейцарии.

Карамзин был потом женат на вдове "миллионщика" Павла Демидова Авроре.

Прости, прости!.. Одной мольбою.

Одним желаньем о тебе

Я буду докучать судьбе:

ЧтобЫ избрАнная тобою

Любить умела бы, как я...

Карамзин погиб геройской смертью во время Крымской кампании (1854),

переоценив свои силы и военный опыт, погубив вместе с собой отряд из более чем 140 человек.

"...цель, для которой писалось, мечталось, думалось и жилось, – эта цель больше не существует;

некому теперь разгадывать мои стихи и мою прозу..."

12) Николай Гоголь

Отношения невестки с Карамзиным волновали свекровь Додо - Екатерину Ростопчину,

которая поначалу не одобряла брак сына, но теперь, напротив, опасалась разрыва супругов.

Екатерина Ростопчина очень любила внуков, светские сплетни ее не волновали.

По совету матери Андрей Ростопчин отправился с женой в путешествие по Италии.

Там Евдокия познакомилась с Николаем Гоголем. Говорили даже, что Додо была влюблена в него,

и после смерти писателя всегда приносила к нему на могилу живые цветы.

После смерти Гоголя (1852) Растопчина напечатала в "Ведомостях Московской городской полиции"

"пышное описание похорон, описание, которое скорее можно назвать похвальною речью покойному Гоголю".

В день похорон она собрала цветы с головы Гоголя в гробу, и разослала их на память

"для немногих и лучших его избранных" — Плетневу, Одоевскому, Тютчеву, Жуковскому и др.

13) Критика

В 1834 году И.В. Киреевский, литературный критик и публицист, в статье «О русских писательницах»

сказал о ней как «об одном из самых блестящих украшений нашего общества, о поэте,

имя которой, несмотря на решительный талант, еще неизвестно в нашей литературе».

Критикуя авторов «Современника» в 1838 году Виссарион Белинский писал:

«... Кроме двух произведений Пушкина, можно заметить только одно,

подписанное знакомыми публике буквами «Г-ня Е. Р-на»;

обо всех остальных было бы слишком невеликодушно со стороны рецензента даже и упоминать».

14) Музыка

Около 40 стихотворений Ростопчиной положены на музыку.

Среди композиторов – Михаил Глинка, Петр Чайковский и др.

15) Благотворительность

Всё, что Ростопчина получала от своих сочинений, она отдавала князю Одоевскому

для основанного им благотворительного общества.

16) Декабристы

Самым большим событием в стране в первой половине 19 века,

наряду с Отечественной войной (1812) был мятеж декабристов (1825).

Об отношении графини Растопчиной к сибирским узникам говорит ее стихотворение

«К страдальцам — изгнанникам».

Удел ваш – не позор, а слава, уваженье,

Благословения правдивых сограждАн,

Спокойной совести, Европы одобренье

И благодарный храм от будущих славян!

Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести

И рабства иго снять с России молодой,

Но вы страдаете для родины и чести,

И мы признания вам платим долг святой.

1831

С возрастом революционные взгляды стали Евдокии чужды и неприятны.

В 1848 году под впечатлением от событий в Европе (революционные волнения охватили 9 европейских стран),

Ростопчина писала «Хотелось бы на часок быть Богом, чтобы вторым,

добрым потопом утопить коммунистов, анархистов и злодеев».

Николай Чернышевский прозвал Ростопчину «салонной ретроградкой».

Портрет Ростопчиной на титульном листе книги (за год до смерти)

В Италии Ростопчина написала аллегорические стихотворение «Насильный брак» (1845),

в котором критиковала политику России по отношению к Польше,

что создало автору проблемы после возвращения на родину.

Николай I запретил Ростопчиной появляться при дворе.

Супруг Ростопчиной недоумевал: "Ей-богу, не пойму, как ты в эту историю попала, моя многомудрая Додо?

И что вообще тебе Гекуба, в смысле Польша, и что ты Гекубе?!" - говорил он.

Мужа мы описали как кутилу, но образование в карты не проиграешь.

Тут, судя по всему, отсылка к "Гамлету".

17) Свекровь

Вернувшись в 1847 году из заграничного путешествия, вконец разорённая мужем,

графиня Ростопчина поселилась в Москве в доме своей свекрови Е. П. Ростопчиной.

Мать мужа была католичкой и последние годы жизни Евдокии прошли

в крайне тяжелой домашней обстановке и постоянной глухой борьбе со свекровью,

беспощадно осуждавшей её светские увлечения и православное воспитание, даваемое ею детям.

18) Александр Дюма-отец

До нашей встречи в Москве я уже был с нею в артистической переписке.

Незадолго до смерти, узнав, что в это время в России был всемирно известный

французский писатель Александр Дюма, она пригласила его к себе.

Вместо тягостного прощания с умирающей он пережил, по его свидетельству,

прекрасные минуты общения с обаятельной и мудрой женщиной.

„Никогда не забывайте ваших русских друзей и между ними Евдокию Ростопчину. Москва. 14/26 августа 1858 года“.

Уже 18/30.VIII. 1858 она пишет ему письмо, к которому прикладывает прозаический

дословный перевод стихотворения А. С. Пушкина "Во глубине сибирских руд...".

Вот вам, на десерт, стихотворение Пушкина,

которое не было и никогда не сможет быть напечатано на русском языке.

19) Вороново

Евдокия часто жила в загородном имении Ростопчиных – подмосковном Вороново,

отдыхая здесь, она восстанавливала здесь своё здоровье и занималась творчеством.

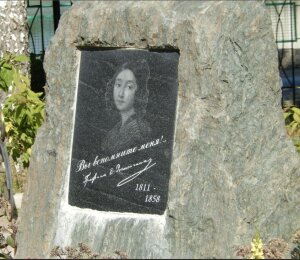

К двухсотлетию со дня ее рождения (2011) здесь был установлен посвящённый ей памятный знак.

«…Ах ты, затерянный, безвестный уголок,

Не многим памятный по моему изгнанью, -

Храни мой скромный след, храни о мне преданье,

Чтоб любящим меня чрез много лет ты мог

Ещё напоминать моё существованье!»

Июнь 1840года

20) Финал

Ростопчина ушла из жизни достаточно рано – умерла в Москве 3 декабря 1858

от рака желудка в возрасте 46 лет почти забытая публикой, после двух лет болезни.

Была похоронена на старом Пятницком кладбище в Москве.

Впоследствии, вспоминая о ней, литературные энциклопедии именовали её стихи

"интимными переживаниями великосветской львицы с необычайно ограниченным кругозором".

Но свое внимание мы лучше отдадим другой цитате.

Кто знал графиню Ростопчину, знал ее близко, не мог не восхищаться этой умной,

образованной, талантливой, откровенной и общительной личностью,

которая промелькнула, как метеор, в нашем обществе и о которой

современное поколение знает лишь по одним слухам,

не имеющим ничего общего с ее литературной деятельностью.

А. В. Старчевский. 1870-е.

Вы вспомните меня когда-нибудь... но поздно!

Вы вспомните меня когда-нибудь... но поздно!

Когда в своих степях далеко буду я,

Когда надолго мы, навеки будем розно —

Тогда поймете вы и вспомните меня!

Проехав иногда пред домом опустелым,

Где вас всегда встречал радушный мой привет,

Вы грустно спросите: «Так здесь ее уж нет?»—

И мимо торопясь, махнув султаном белым,

Вы вспомните меня!..