|

Зритель

Форумчанин

Регистрация: 23.03.2011

Сообщения: 1,052

Репутация:  2305

|

.

Всем, добрый день!:)

Ой, спасибо огромное, Командор, за песню!

Ну я то, оценила полноту и иронию «подарка», но народ ведь не знает, что когда у меня дома начинают (специально для меня!) на два голоса исполнять эту песню – я ввожу вето на ее исполнение!

Но, если уж говорить, то мне нравится другой клип на эту песню, который вы мне подарили ещё 5 лет назад – на экспериментальный художественный фильм чешского режиссёра Веры Хитиловой «Маргаритки» (Sedmikrásky),

снятый в 1966 году и получивший престижную Гран-при Бельгийской ассоциации кинокритиков.

И если честно, то я смотрю его как "на картину маслом"... - насыщенный синий индиго и зеленая свежесть.

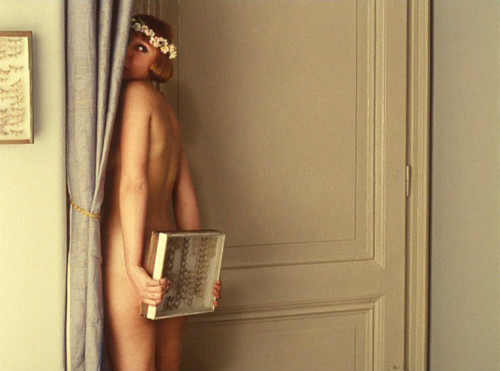

Особенно нравится вот этот кадр!

Sedmikrásky (DAISIES) – Karl Marx Stadt – Мегаполис

Хитилова была также главной женщиной

Хитилова была также главной женщиной - директором чехословацкого кино в эру, когда всё это подлежало власти мужчин.

Конечно, в свое время этот фильм вызвал жесткий отпор коммунистического режима, зато сегодня он входит в число лучших Арт – хаусных фильмов на чешском языке.

За очень яркую визуализацию фильма выступала Эстер Крумбахова - соавтор сценария и проводник художественной концепции «Маргариток», художница по костюмам.

Гениальная художница, работавшая не только с Хитиловой, но и с другими чешскими режиссерами "новой волны", несправедливо, часто остается в тени своих более известных коллег.

Но именно она наполняет вещественным, цветовым, фактурным материалом фильмы мэтров, вдыхает в них душу предметов и пространств и одухотворяет их своим неповторимым стилем.

Её сюрреализм вдохновляется логическим абсурдизмом кэрролловских романов об Алисе, а скрытая сущность героев претворяется в барочную избыточность деталей облачения и реквизита.

Многие фильмы, в которых Крумбахова принимала участие, представляют собой уникальный сплав стилистики модерна с сюрреализмом и кубизмом (и их более узкими ответвлениями).

Сама многоликость Эстер напоминает о давнишней идее «синтеза искусств», вдохновившись которой художники на рубеже XIX–XX веков стали заниматься всесторонним оформительством,

и уже затем этот подход отразился в широте интересов сторонников классического авангарда.

Широкую известность чешский кинематограф приобрел благодаря чехословацкой новой волне, когда в мир кино пришли новые, открытые и даже порой откровенные режиссеры,

использующие в своем творчестве приемы как реализма, так и сюрреализма и экспрессионизма.

Основными чертами чешских фильмов периода новой волны стали присутствие черного юмора, кафкианские мотивы, импровизация на площадке и очень точно и с особой тщательностью прописанные диалоги героев.

В основе повествования история двух юных девушек — двух Марий, которые, желая соответствовать окружающему их испорченному миру, проводят время в нехитрых увеселениях — обманывают ожидания кавалеров,

играют и вертят ими, набивают животы, бьют посуду и рушат банкетные залы.

Однако попытки выхода за рамки социальных норм и условностей возвращают героинь к началу: кто они и что с ними будет.

«Жизнь — бессмысленная, безрадостная и пошлая — берет реванш над витальностью. Сопротивление невозможно..»

Режиссёр Вера Хитилова открывает фильм темой греховности женского, позволив юным героиням вкусить плоды с дерева, напоминающего дерево познания Добра и Зла.

Две невероятные девушки, Мария и Мария, пытаясь познать смысл жизни, приходят к выводу: если весь мир плох - то и они будут плохими. После этого судьбоносного решения мир окончательно катится в тартарары.

Кульминационная сцена в банкетном зале показывает, как сначала играюче, однако с какой жадностью девушки набивают животы — и становится ясно, что еда —

способ притушить ощущение растерянности от трагизма мира, заполнить зияющую пустоту и подтвердить факт своего существования.

Как только не честили этот фильм: феминистский, дадаистский, абсурдистский, нонконформистский, антитоталитарный. Но сколько определений ни вспоминай, "Маргаритки", все равно останутся в памяти примером абсолютного и несколько невменяемого счастья.

Перекраивая - будто легкое платье из ситца - окружающую действительность на собственный непростой лад, накалывая мужчин на булавки своего безумного гербария, порхая по времени и пространству будто мотыльки-капустницы, две Марии подают пример единственно возможного отношения к цивилизации шестеренок, бомбардировщиков и праздничных банкетов.

Фильм был запрещен к показу из-за инновационности съемки.

Математически точный абсурдизм Льюиса Кэрролла.

Фантазии, навеянные «Приключениями Алисы в Стране Чудес» и «Алисой в Зазеркалье», в чешском кино заслуживают отдельной рефлексии (впрочем, как и вопрос о влиянии поэтики английского абсурда).

Эти два романа, почитаемые в XX веке за прототекст сюрреализма, во многом предупредили и кафкианский гротеск. Тем не менее, не обремененные ни сумрачным экспрессионизмом кафкианского мира, ни идеологической претенциозностью зрелого сюра, они сохранили форму чуть чопорной детской игры, и этим, безусловно, импонируют чешской ироничной миросозерцательности.

Командор, большое спасибо за рецепт «рульки».

Но я тут обратила внимание на фото, что к рульке в мешок положили овощи...

Раньше часто читала (пока сама не попробовала сделать), - многие «ругали» «мешок для запекания», говоря, что мясо получается вареное и без корочки. Сначала не могла понять, почему у меня мясо красивое и зажаристое выходит в «рукаве»: 1; 2 - скорее всего потому, что я не следовала инструкции на этикетке на счет жидкости.

И эти «непонятки» были до тех пор, пока как – то сделала тоже такой эксперимент – вместе с мясом положила овощи!

И мясо действительно получилось «никакое», а просто тушеное.

Может если некогда или лениво готовить, или мамочкам с маленькими детьми - то можно и забросить мясо вместе с овощами и про них забыть на пару часов, пока они тушаться в духовке.

Но, немцы – народ экономный, поэтому лично для меня это был «отрицательный» эксперимент, т.к. быстрее пожарить просто мясо на сковороде и потушить там же овощи, чем 2 часа «гонять» духовку и тратить электроэнергию.

В общем, если хотите чтобы ваше мясо было золотистым и сухим – избегайте всяких дополнительных источников жидкости, например, овощей. Влаги достаточно будет в мясе и в соусе, которым мариновали мясо.

Ну, а если кто – то любит «незаморачиваться» и все тушить в «рукаве для запекания, то результат будет выглядеть приблизительно так...

Мясо в рукаве с овощами.

Cкрытый текст -

Cкрытый текст -

В инструкции «рукава для запекания» стояло, что нужно к овощам налить 50 мл бульона или воды со сливочным маслом. Я вместо масла положила кусочек топленого свиного жира.

В чашке смешать томатную пасту, соевый соус, красный перец, горчицу, немного соли и мед. Глазурь должна получиться густой.

Обмазать глазурью мясо и поставить в холодильник на 30 минут или 1 час.

Картофель, морковь, корень сельдерея, цукини, лук – порей, сладкий перец, репчатый лук – почистить, помыть и порезать средними кубиками.

Овощи посолить, поперчить и выложить в рукав для запекания.

На овощи положить мясо, по бокам мяса разложить веточки розмарина.

Завязать концы рукава.

Сверху проткнуть рукав для запекания в трех местах.

Разложить овощи с мясом на противне, чтобы пакет не касался тэнов духовки.

Распределить мясо в духовке так, чтобы когда оно поднимется не касалось открытых тэнов.

Включить духовку на 200 градусов и выпекать в течение 72 минут на средней шине.

Вынуть противень из духовки.

Аккуратно разрезать сверху пленку, раскрыть ее и переложить мясо на другую чашку.

Аккуратно выложить овощи в чашку (можно с бульоном, можно бульон подать отдельно в порционных чашечках).

Приятного аппетита!

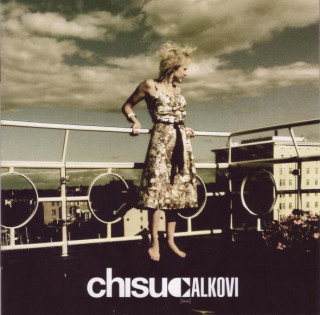

Продолжая тему Веры Хитиловой и Эстер Крумбаховой, в качестве музыкальной паузы выступит - финская поп-певица, автор песен, музыкальный продюсер Chisu (Кису).

Настоящее имя — Кристел (Кристель) Мартина Сундберг (Christel Martina Sundberg). Сценический псевдоним образован от финского слова kisu — «кошечка», — в котором первая буква записана как Ch по аналогии с её настоящим именем, Christel.

До того, как начать музыкальную карьеру, Кристел работала в магазине одежды.

Карьера Кису началась в 2007 году, когда она написала свой первый сингл Mun koti ei oo täällä («Мой дом не здесь», «Мой дом, увы, не здесь»), который стал саундтреком к фильму «Сольное выступление» («Sooloilua»). Весной 2008 года песня стала хитом в Финляндии, заняв первые места в главных чартах страны и став одной из самых скачиваемых в финском интернете. Первые позиции песня удерживала 9 недель. 27 февраля 2008 вышел первый альбом Alkovi («Альков»).

Cкрытый текст -

CHISU - Amelie – Alkovi

CHISU - Amelie – Alkovi

Релиз второго альбому Кису, Vapaa ja yksin («Свободная и одинокая», «Свободна и одинока»), состоялся 23 сентября 2009 года. Продажи этого альбома составили более 30 тысяч копий.

В том же 2009 году Кису победила в двух номинациях главной финской музыкальной премии «Эмма», в том числе за лучший сингл — Mun koti ei oo täällä.

В 2010 была номинирована в семи категориях, включая «Лучшая исполнительница», «Альбом года» и «Продюсер года».

Chisu - Sabotage (Official video)

Chisu - Sabotage (Official video)

Третий альбом — Kun valaistun — 2011 года. Альбом дебютировал в Suomen virallinen lista на первом месте.

Chisu - Tuu mua vastaan

Chisu - Tuu mua vastaan

За свою карьеру Кису продала более 90000 дисков, что позволило ей войти в список 50 самых успешных исполнительниц Финляндии.

Приятного всем дня!:)

Последний раз редактировалось djuka, 22.11.2025 в 13:42.

|