|

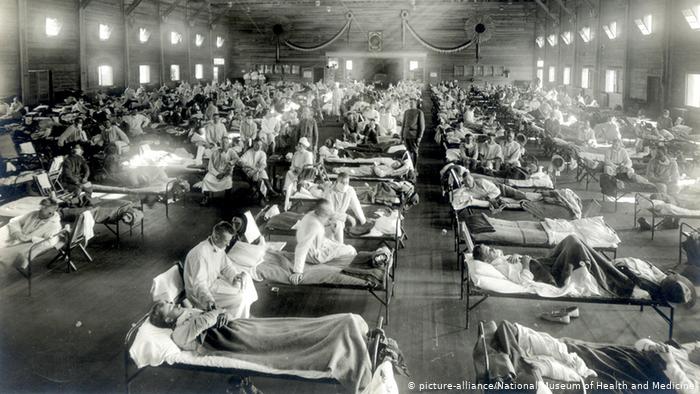

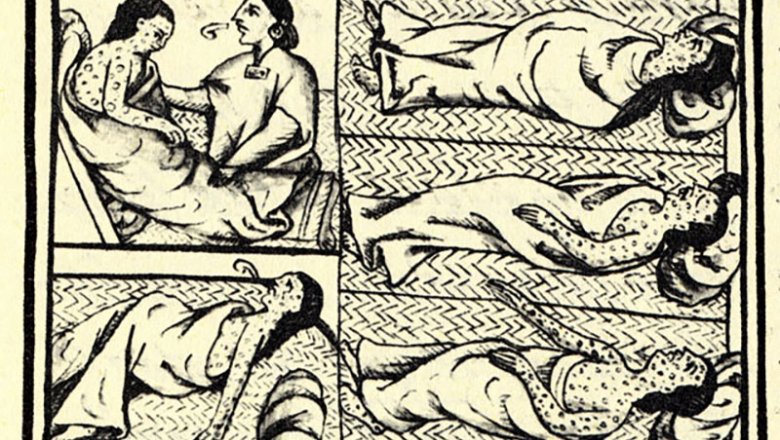

Эпидемия «испанки»: почему она неожиданно прекратилась Раз в несколько лет человечество переживает какую-нибудь «смертельную опасность». Азиатский, гонконгский, птичий и свиной гриппы, корь, лихорадка Эбола и Вирус Зика в те или иные годы устрашали людей. В 2020 году из-за распространения нового коронавируса COVID-2019 ситуация и вовсе кажется критической: целые страны изолируются, объявляются чрезвычайные положения, отменяются массовые мероприятия. Складывается ощущение, что такого бедствия планета не переживала никогда – и это может быть вполне справедливо для современной истории, но никак не для истории в целом. Буквально век назад по Земле прокатился самый смертельный и, возможно, загадочный вирус гриппа, известный как «испанка». В 1918-1919 годах им было заражено порядка 550 миллионов человек – почти треть населения планеты. Умерло, по разным оценкам, до 100 миллионов человек или до 5,3 процента населения. Испанский грипп из Китая Даже столетие спустя достоверно неизвестно, откуда взялся испанский грипп и кто стал его нулевым пациентом. Никак не связано с происхождением вируса и его название: прозвище «испанка» инфекция получила лишь потому, что в Испании, которая во время Первой мировой войне оставалась нейтральной, открыто писали о начавшейся в мае 1918 года эпидемии, тогда как в остальных государствах подобные сообщения подвергались цензуре. Считается, что первая вспышка была зафиксирована в США. 11 марта 1918 года на военной базе в северо-восточном Канзасе сразу несколько сотен солдат пожаловались на болезнь с характерными для испанского гриппа симптомами: посинением лица, воспалением легких и кровавым кашлем. Там за неделю умерло 500 человек. Те же, кто выздоровел, впоследствии были отправлены на фронт в Европу. Уже в апреле вирус распространился по Франции, в мае по Италии, Англии, Сербии и Испании. Однако «концы», быть может, стоит искать на другом конце океана – в Китае. По одной из версий, испанский грипп в Соединённые Штаты попал вместе с китайскими рабочими, сам же вирус мутировал и передался человеку именно на территории Поднебесной. Впрочем, источник болезни мог быть где угодно – технические прогресс, появление поездов, дирижаблей и пароходов, способных в считанные дни перевезти человека через океан, способствовали стремительному распространению инфекции. В Европе не было ни одной страны, куда бы не добралась «испанка», чем помогли, в том числе, тяжёлые условия войны – голод, пренебрежительное отношение к гигиене. Наконец, начавшаяся после завершения Первой мировой массовая демобилизация позволила гриппу проникнуть практически во все уголки планеты. Случаи заболеваний фиксировались в Африке, Австралии, на островах Фиджи и Самоа, в далекой Гватемале и холодной Канаде. Более 300 тысяч человек погибли от «испанки» в России. Считается, что единственным местом, которое не подверглось заболеванию, оказался остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии. Масштабы эпидемии были катастрофическими. Людей хоронили десятками, в братских могилах и порой даже без гробов. В некоторых городах не оставалось здоровых врачей и могильщиков, какие-то поселения вымерли полностью. Ряд стран на целый год закрыли школы, церкви и другие публичные места. Но самым страшным было то, что «испанке» врачи ничего не могли противопоставить. Болезнь была скоротечной и поражала, что нетипично для гриппа, не только детей и стариков, но и молодых людей в самом расцвете сил. Только спустя десятилетия учёные установили, что причиной высокой смертности стала особенность штамма вируса, вызывающая неконтролируемую активацию цитокинами иммунных клеток, которая приводила к заполнению лёгких жидкостью. Это объясняло, почему инфекция оказалась губительной для людей с хорошим иммунитетом – организм активнее реагировал на возбудителя, чем только ускорял смерть. Взялась из ниоткуда и исчезла в никуда В течение 18 месяцев планете пришлось пережить несколько волн испанского гриппа. Побушевав весной 1918 года, летом болезнь сделала передышку, после чего принялась орудовать с новой силой, добравшись до РСФСР и некоторых штатов Америки. Вторая волна повлекла самое большое количество смертей. Всего же врачи насчитывают четыре этапа эпидемии – последний из них наблюдался в 1920 году. Затем «испанка» пропала. Вероятно, впоследствии вирус мутировал. По одним предположениям, летальность инфекции повысилась настолько, что она просто не успевала передаться от человека к человеку. По другим, новый штамм, наоборот, оказался слабее и уже больше походит на обычный насморк, который мучает людей каждую осень. При этом болезнь не перестала искать возможность для нового удара. На рубеже двух тысячелетий учёные воссоздали генную структуру «испанки», которая оказалась очень похожа на серотип «свиного гриппа». Эпидемия последнего в 2009-2010 годах унесла более 2600 жизней. Всемирная организация здравоохранения тогда посчитала угрозу от новой инфекции умеренной, но и исключать возникновения её более агрессивных вариантов специалисты не стали... https://russian7.ru/post/yepidemiya-...u-ona-neozhid/ |

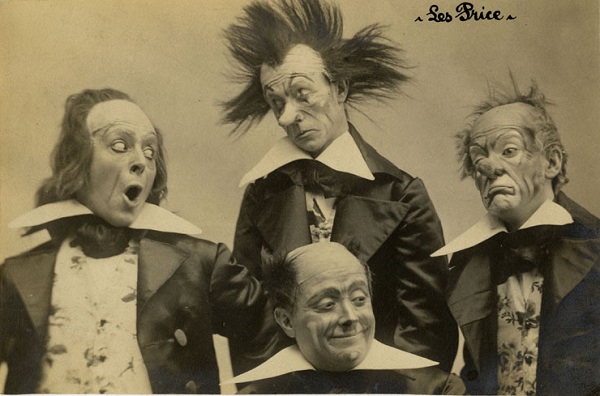

Когда умирает великий человек, на плечи родственников ложится тяжкое бремя сохранения доброй памяти о нём. Сёстры преподобного Доджсона были уверены, что их брат был именно таким великим человеком. В конце концов, сколько британских детей выросло на книгах «Сильвия и Бруно» и, конечно уж, «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Проблема в том, что ещё при жизни их брат был виновником одного нравственного скандала — а сколько ещё скандалов мог вызвать его дневник… Удивительно ли, что благонравные сёстры как следует прошлись по нему добродетельной цензурой? Когда умирает великий человек, на плечи родственников ложится тяжкое бремя сохранения доброй памяти о нём. Сёстры преподобного Доджсона были уверены, что их брат был именно таким великим человеком. В конце концов, сколько британских детей выросло на книгах «Сильвия и Бруно» и, конечно уж, «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Проблема в том, что ещё при жизни их брат был виновником одного нравственного скандала — а сколько ещё скандалов мог вызвать его дневник… Удивительно ли, что благонравные сёстры как следует прошлись по нему добродетельной цензурой? Эдит, Ина и Алиса Лидделл на диване, Льюис Кэрролл, лето 1858 г. Эдит, Ина и Алиса Лидделл на диване, Льюис Кэрролл, лето 1858 г.Память о священнике должна была остаться… невинной, максимально невинной. Так, как это видели девы викторианской эпохи. Ни в коем случае не должно было остаться обнажённой натуры — ни в его фото, ни в упоминаниях картин в галерее, которую он любил посещать. Исчезнуть должны были некие юные особы, которым помогал финансово знаменитый Льюис Кэрролл, он же Чарльз Лютвидж Доджсон, и увлечение — подумать только! — театральным лицедейством. По счастью, Доджсону хватало при жизни ума избегать мальчиков, так что тот грешок, что обычно приписывали священниками, совершенно точно нельзя было за ним заподозрить. Реклама - продолжение ниже Так, стараниями благонравных и очень любящих своего беспутного братца женщин появился новый Кэрролл. Никаких женщин. Никаких мальчиков. Только девочки. Льюис Кэрролл вошёл в историю любителем маленьких девочек. И невинно это смотрелось только на момент его смерти.С тех пор получил распространение психоанализ. Начали открыто обсуждать педофилию — ибо, пока врага не назовёшь по имени, его не победишь. Дружба с девочками выросла в новый миф о Кэрролле. И от него уже отпочковался миф об особой одержимости одной-единственной девочкой Алисой, которую он, будто бы, пронёс сквозь всю свою жизнь. В конце концов, он посвятил ей две свои книги — а психоанализ учит нас, что импульс всякого творчества лежит в эротическом влечении. Потому-то, мол, художники и совращают натурщиц. Потому-то, мол, режиссёр не может не переспать с актрисой. Этот странный Доджсон Реальный преподобный Доджсон-младший был очень странным человеком. По крайней мере — для своих современников. Ему было что скрывать — и он всю жизнь пытался это скрыть. Книги по феминизму в своей библиотеке. Своё активное общение с девушками, большинство из которых пересекло рубеж в шестнадцать лет. И — кто знает, что ещё? Ведь из его дневника оказались вырваны целые страницы. Многое в нём находили странным. Например, его одержимость постановочными фото. Обязательно с переодеваниями, с долгим подбором позы — и то, что на время съёмок он превращался из милого молодого профессора в почти тирана.  Александра Китчин Александра КитчинРеклама - продолжение ниже Мальчик Льюис довольно долго был в своей семье единственным мальчиком среди девочек, да и когда родились другие мальчики — обожал проводить время со своими сёстрами. В то время в детских была популярна игра в переодевание. Девочки переодевались в принцесс и нимф, русалок и ведьм.Лютвидж, который проводил много времени со своими сёстрами, не мог не играть с ними. Быть может, полагали позже исследователи, именно сюда уходят корни его дружбы с девочками и его постоянного стремления снимать их переодетыми. Кто знает, может, сам он до конца жизни считал себя девочкой и… переодевался. Кто знает, может быть, у него было ещё больше причин чувствовать себя девочкой? На многих фотографиях он выглядит очень… милым. Несколько женоподобным. Таким скромным, таким мягким. Если у него были гормональные нарушения, это объясняет, почему «девочка» Лу (как это имя легко переделывается в Луизу!) никогда не женился, в отличие от многих других священников…  Нет сомнения и в том, что, когда Льюиса отдали в закрытую школу для мальчиков, которая славилась своими регбистами, ему пришлось туго, и слово «девчонка» он слышал постоянно. Быть может, его слова о том, что он любит детей, но ни в коем случае не мальчиков, связаны не с опаской оказаться заподозренным в бойлаверстве. Быть может, это эхо — в лучшем случае — побоев и унижений, которыми славятся закрытые британские школы для мальчиков? Быть может, именно там он приобрёл своё знаменитое заикание, делавшее его болезненно стеснительным. Как тут не возненавидеть мальчишек! Реклама - продолжение ниже Но нет, позже преподобный Льюис, общаясь с семьями своих коллег по колледжу, спокойно реагировал на мальчиков, делал их фотографии для семейных альбомов, спокойно составлял из них многофигурные композиции, когда ему не хватало девочек-моделей (но, конечно, лишь только если с ними была старшая сестра! — всё очень прилично!)Быть может, вся странность Льюиса была только в том, что он, любя своих сестёр, принял за аксиому, что девочки — такие же дети, а не маленькие женщины. Что им нужны приключения, что им нужны свои героини, что они имеют право учиться математике и знать Шекспира — да, он специально отредактировал шедевры Шекспира так, чтобы до их изучения допустили и девочек, что прежде того было немыслимо. Хотя нет, конечно, странностей было куда больше.  Льюис Кэрролл, миссис Джордж Макдональд и дети Льюис Кэрролл, миссис Джордж Макдональд и детиСоздать новое искусство Льюиса Кэрролла и Маргарет Кэмерон называют пионерами фотоискусства — именно постановочной фотографии, а не фоторепортажа или семейных портретов. Притом Кэрролл, надо сказать, оставил так много семейных портретов своих коллег и их чад и домочадцев, что их количество спорит с количеством фотографий девочек, которое принято теперь называть подозрительным. Оба, и Кэрролл, и Кэмерон, тем не менее, обычный фотопортрет рассматривали как ремесленничество — они считали, что фотография может со временем полновесно заменить живопись и имеет смысл для этого перенести в новый вид искусства проверенные живописные приёмы. Реклама - продолжение ниже  Этель С. Хэтч Этель С. ХэтчРазница была в подходах. Кэмерон считала последним словом в искусстве живопись прерафаэлитов — ореол волшебства, потусторонности. Чтобы добиться его, она не только ставила мистические или сказочные сюжеты на своих моделях, но и снимала фотографии в лёгкой расфокусировке — словно подёрнутыми нежнейшей дымкой. Кэрролл же такую манеру терпеть не мог. Он был преданным поклонником салонной живописи — такой милой, такой доброй, и особенно его волновали сложные композиции из двух и более фигур. Те, кому доводилось встречать преподобного Доджсона в галерее перед картиной с голыми нимфами, чувствовали замешательство. «Изучаю искусство, композицию», — обернувшись, пояснял с кроткой улыбкой священник, а над его головой сквозь венчик русых волос светили розоватые нимфины перси.Что поделать, салонная живопись была переполнена голыми телесами. Во‑первых, они, конечно, удовлетворяли спрос на эротические ощущения… Во‑вторых и в главных, викторианцы были уверены, что именно так и выглядит античность — все вокруг голые в красивых позах стоят. Так что светились с полотен не только розоватые нимфы, но и бугристые от мускулов герои, и голопопые амуры, и рыдающие над погибшими — обязательно нагими персями кверху — матерями голые дети обоих полов. Может, и правда, трудновато бывало преподобному изучать композицию, обходя обнажённую натуру по дуге. Реклама - продолжение ниже  Мэри Дж. Макдональд мечтает о своем отце и брате Рональде Мэри Дж. Макдональд мечтает о своем отце и брате РональдеФотографии Кэрролла, в конце концов, подтверждают его страсть к композициям из двух, а лучше трёх детей (обычно девочек, но за неимением оных сходили и мальчики Китчин — конечно, совместно со своей старшей сестрой Экси Китчин). Выбор семей для дружбы у Кэрролла, надо сказать, тоже отдавал… многофигурностью — он явно предпочитал семьи не просто с дочерьми, а с тремя девочками схожего возраста. Кроме троицы Лидделл, к которой принадлежала Та Самая Алиса, это были девочки семей Хатч и Харрингтон. Пытался он составлять композиции и из сестёр Эллисон, и из сестёр Дайкс, но те оказались мало приспособлены к труду моделей. Разве что изобразить спящих могли — что, конечно, было в самый раз для салонной живописи, но всё же — не то, не то…  Генри и Энни Роджерс Генри и Энни РоджерсРеклама - продолжение ниже В середине девятнадцатого века фотография была делом неспешным. И одно дело было — не шевелясь просидеть в кресле, пока делают твой портрет для семейного альбома, и другое — удерживать подолгу нужную позу и нужное выражение лица.О, да, у Кэрролла было особое пристрастие к Троице Лидделл и особенно к Алисе. Достаточно посмотреть на их многочисленные фотографии, чтобы догадаться, какая страсть лежала в основе этой привязанности. Алиса и, в меньшей степени, Лорин и Эдит отлично позировали. Ещё бы — это были очень стойкие девицы, воспитанные суровым отцом в спартанских условиях. Каждое утро и вечер они, например, принимали холодные ванны — будь то лето или зима. И в то же время они были полны творчества и легко выступали сотворцами новых фотографий. Алиса позже даже пыталась брать уроки живописи — но их давал ей Джон Рёскин, прерафаэлит, известный своим пристрастием к не совсем зрелым девушкам, так что со временем к этим урокам Алиса охладела. Рёскин известен тем, что, женившись на Эффи Грей, не смог вступить в супружеские права, потому что обнаружил на теле Грей… волосы. И, вероятно, другие знаки половой зрелости. Они развелись, и после Рёскин восемь лет ухаживал за девочкой по имени Роуз, ожидая, когда сможет сделать ей предложение. Роуз выросла, но Рёскину дали от ворот поворот после того, как родители уточнили письмом у Грей причины их с Рёскином развода. Да, хотя в викторианские времена обнажённые дети считались невинным зрелищем — педофилы существовали и тогда. А Кэрролл фотографировал детей и обнажёнными. Всегда в присутствии их матерей. Больше всего Кэрролл боялся потери репутации.Слишком большие маленькие девочки Девочки не только заглядывали к священнику в гости. Порой он договаривался о том, чтобы ему на несколько месяцев в гости прислали его маленького дружка (a childfriend). Так случилось, например, с актрисой Изой Боумен. Она оставила воспоминания о Кэрролле, в которых всячески подчёркивала, что ей было в те времена лет одиннадцать, и что Кэрролл просто «очень любил детей». Эти воспоминания послужили одной из основ мифа о Кэрролле — прообразе Гумберта Гумберта. Реклама - продолжение ниже Но изучение биографии Изы даёт совсем другую картину. Кэрролла она посещала четыре лета подряд — со своих шестнадцати до своих двадцати лет. Он также оплачивал её занятия, необходимые для актёрской карьеры.Немного другая картина вырисовывается? Её можно усугубить. Кэрролл оплачивал занятия молодым актрисам — как правило, девочкам из профессиональных актёрских семей — и постоянно зазывал их в гости. Были при этом девочки того возраста, когда к ним, скорее применяют слово «девушки». Кэрролл поддерживал дружбу с большим количеством актёрских семей, был вхож в гримёрки, где артистки занимались так милым его сердцу переодеванием, и всё это, конечно, просто потому, что очень любил искусство — а значит, и театр.  Флора Ранкин, Ирен Макдональд и Мэри Джозефина Макдональд Флора Ранкин, Ирен Макдональд и Мэри Джозефина МакдональдКогда знакомые встречали преподобного Доджсона в театре, уставившегося в бинокль на сцену, где молодые девушки изображали декольтированных Розин и других милых молодых героинь популярных пьес, он, кротко улыбаясь, так и пояснял — есть, мол, страсть… Люблю театр очень. Опять же, для фотоискусства изучить подачу героев, образы очень полезно. И далеко-далеко на сцене сквозь венчик нежных русых волос священника блистали юные актрисы. Часть из них — давние друзья преподобного, выучившиеся на его деньги. Реклама - продолжение ниже И за этот грешок хватались исследователи: девушки, которые приезжают в гости, девушки, которым помогают финансово — как пикантно! В центре таких историй актрисы оказывались постоянно. А потом воспитывали невесть откуда взявшихся детей или становились бесплодными после неудачного аборта.Но ни одна юная актриса (средний возраст которых чем дальше, тем больше увеличивался — в пятьдесят Кэрролл уже считал достаточно приличным пригласить развеять его старческое одиночество девушку двадцати пяти лет), ни одна студентка, с которыми, начав преподавать девушкам математику, Кэрролл общался очень тепло — ни одна из них не замечена ни в невесть откуда взявшихся детях и других скандальных историях именно с преподобным. Может быть, конечно, он тайком переодевался в их одежду (есть и такая теория) — но это грех только в религиозном смысле слова. В житейском — просто причуда. Однако Кэрролл был однажды замешан в настоящем скандале. И этот скандал был вокруг дочери его коллеги, профессора. Только в наше время его бы, пожалуй, не поняли. То ли спутав возраст своей собеседницы, то ли забыв, что перед ним — далеко не актриса, Кэрролл на прощание поцеловал её в щёку. Присутствовавшая при этом (естественно) мать была эпатирована. Кэрролл немедленно прослыл стареющим эротоманом. Ему отказали от домов, где были дочери с признаками полового созревания. От ужаса Кэрролл забросил литературу, фотографию и преподавание — и свёл до минимума все контакты. Угадайте, оставили ли эту историю благонравные сёстры преподобного Доджсона в его официальной биографии? Правильный ответ: конечно, нет.Преподобный Доджсон вошёл в историю любителем маленьких девочек. Но знаете что? Он им и был. В лучшем смысле этого слова. Надо очень любить девочек, чтобы давать им приключения, когда им положены только нравоучительные книжки с чаепитиями и бесконечной заботой о других. Надо очень любить девочек, чтобы вызваться преподавать им математику в колледже, когда все остальные профессора негодуют такому нововведению вообще. Надо очень любить девочек, чтобы продавливать идею давать им то же образование, что и мальчикам. И очень их любить, чтобы ни разу не предать их доверие. https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii/lyuis-kerroll-slishkom-silno-lyubivshiy-devochek-i-ego-nastoyashchie-grehi/?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpuls e.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru |

Волк упал в яму, его спас лесник. Через год волк снова позвал мужчину к той самой яме Волк упал в яму, его спас лесник. Через год волк снова позвал мужчину к той самой ямеВ очередной раз, объезжая свой участок на снегоходе, лесник услышал вой. Остановившись, мужчина подошел к рву и увидел на дне волка. Он понял, что животное само не может выбраться и немного подумав, спустился, чтобы помочь хищнику. Волк был старым, ему трудно было охотиться, поэтому он пришел к леснику и стал у него жить.  Волк направился в сторону леса, а потом мужчина услышал вой животного и пошел его искать.  А волк так и остался жить с ними. https://bm.tark-news.com/189883-volk...yame-full.html |

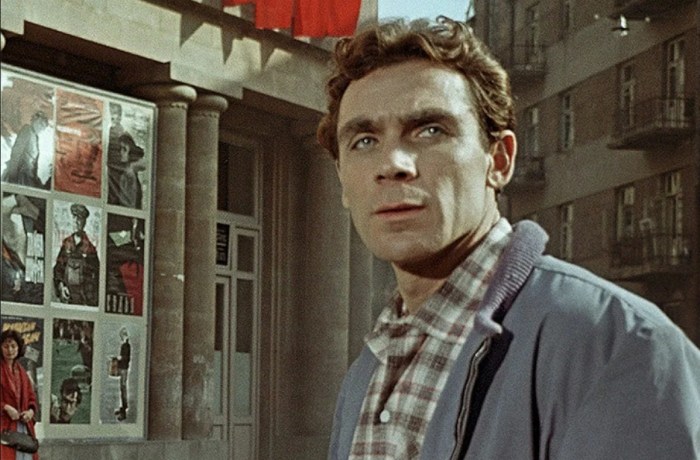

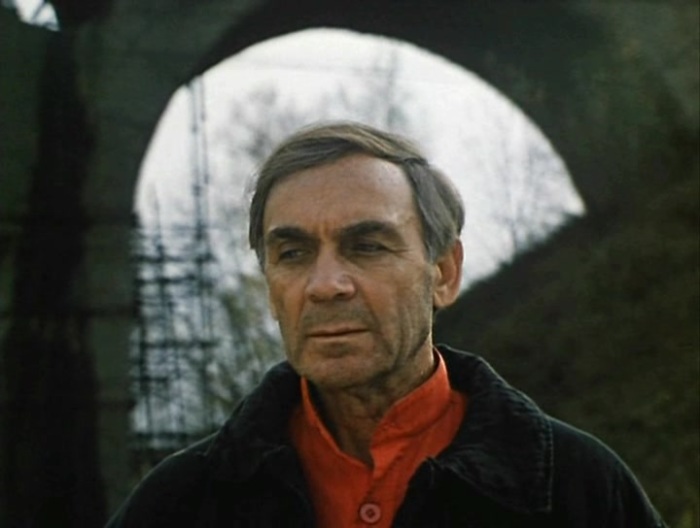

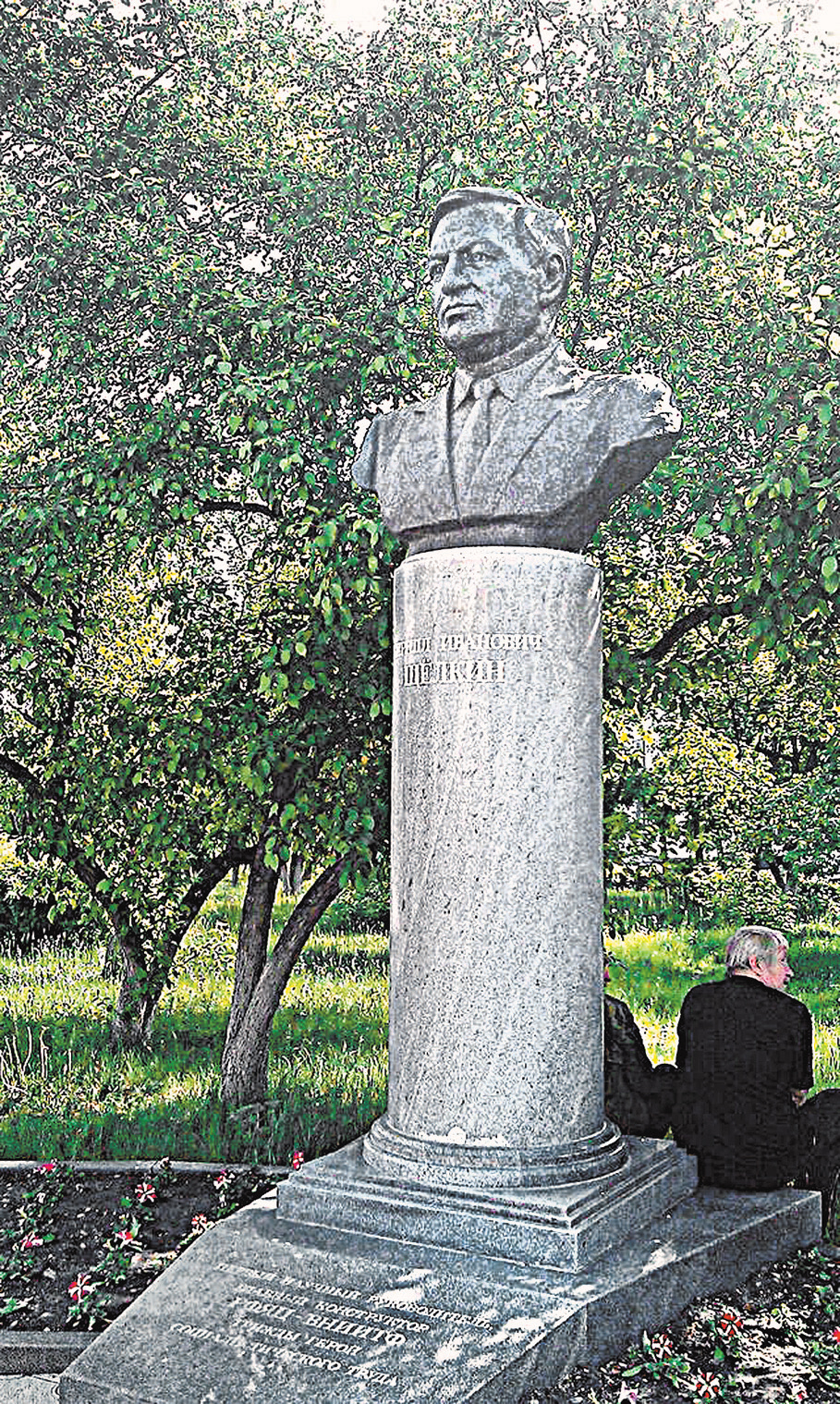

Как советские лётчики ценой жизни спасли жителей Берлина Трудно найти человека, не слышавшего знаменитой советской песни «Огромное небо». А ведь сюжет был взят из жизни и посвящен трагическим событиям 6 апреля 1966 года… Русские, спасшие Берлин В тот день капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов, служившие в 668-м авиационном полку 132-й бомбардировочной авиадивизии 24-й воздушной армии Группы советских войск в Германии, получили приказ перегнать бомбардировщик Як-28 с аэродрома в городе Финов (ГДР) на другой. Капустин был за штурвалом самолета, Янов исполнял обязанности штурмана. Когда летчики пролетали над Берлином, неожиданно отказали оба двигателя. Самолет должен был упасть на жилые кварталы. В конце концов Капустину и Янову все же удалось «оттянуть» машину за черту города. Они решили совершить посадку в ближайшем лесу, но выяснилось, что это не лес, а кладбище, на котором в пасхальный день собралось множество людей. Хотя экипаж получил команду катапультироваться, Капустин и Янов отказались покидать самолет и стали искать новое место для посадки. Им пришло в голову посадить самолет на озере Штессензее. Но тут впереди возникла дамба с оживленным шоссе. Невероятным усилием Капустину удалось приподнять машину и перенести через дамбу. Но к тому времени самолет стал уже совершенно неуправляемым. Он не сел на воду, а резко упал, зарывшись в толстый слой ила. Оба пилота погибли. «Шпионская операция» и международные похороны Поскольку происшествие случилось в британском секторе Западного Берлина, на место падения прибыли британские военные водолазы. Им удалось поднять некоторые важные фрагменты разбившегося самолета, в частности, демонтировать уникальную РЛС «Орел-Д» и остатки двигателей, которые затем отправили на исследование на британскую авиабазу в Фарнборо. Позднее корреспондент газеты «Telegraph» назвал этот вопиющий поступок британских спецслужб одной из самых «поразительных шпионских операций „холодной войны“». Лишь на третьи сутки, 8 апреля, останки погибших летчиков передали представителям Группы советских войск в Германии. Была проведена пышная траурная церемония, в которой приняли участие делегации всех городов ГДР, а также королевский оркестр, прибывший из Великобритании. Во время церемонии бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт, произнес следующие слова: «Мы можем исходить из предположения, что оба они в решающие минуты сознавали опасность падения в густонаселенные районы, и в согласовании с наземной службой наблюдения повернули самолет в сторону озера Штессензее. Это означало отказ от собственного спасения». «Отличные парни отличной страны» 10 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР капитана Бориса Владиславовича Капустина и старшего лейтенанта Юрия Николаевича Янова за мужество и отвагу, проявленные при исполнения воинского долга, посмертно наградили орденами Красного Знамени. В 1967 году молодой поэт Роберт Рождественский написал об этих событиях стихотворение и предложил композитору Оскару Фельцману положить его на музыку. Правда, в стихах не упоминался Берлин (речь шла просто о городе) и говорилось, что самолет упал в лесу: Стрела самолета Рванулась с небес, И вздрогнул от взрыва Березовый лес!.. Не скоро поляны Травой зарастут... А город подумал: «Ученья идут!» Так родилась песня «Огромное небо». Аранжировку сделал Александр Броневицкий, а первой исполнительницей песни стала жена Броневицкого, певица Эдита Пьеха. В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии «Огромное небо» было удостоено золотой медали и первого места на конкурсе политической песни, золотой медали за исполнение и стихи, а также серебряной медали за музыку. Позднее песню ошибочно связывали с аналогичным подвигом, который совершили летчики Липецкого авиацентра Л.А. Кривенков и С.М. Шерстобитов. Однако трагедия под Липецком произошла 17 декабря 1968 года, когда «Огромное небо» уже было написано. Интересно, что песня стала популярной не только в СССР, где ее исполняли также Эдуард Хиль, Марк Бернес и Муслим Магомаев, но и на Азиатском континенте. Ее даже перевели на корейский язык. 30 марта 2001 года в Берлине прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 35-й годовщине подвига советских летчиков – «отличных парней отличной страны», как говорилось в песне. Тогда же на аэродроме Финова, рядом с авиационным музеем, созданным после вывода советских войск из Германии, был установлен обелиск с надписью: «Памяти всех жертв холодной войны. Они отдали свои жизни, чтобы спасти других людей». https://russian7.ru/post/kak-sovetsk...enoy-zhizni-s/ |

Наказания в немецких концлагерях

О наказаниях, применявшихся во всех немецких кон*центрационных лагерях, а следовательно, и в Биркенау, можно было бы написать целую главу. Наказания при*думывались и осуществлялись по-немецки солидно и основательно. Наряду с различными наказаниями и побоями эсэсовцы и капо писали начальству особые доклады, в ответ на которые комендант лагеря объявлял приговор провинившимся заключенным, причем никакого разбора дела не производилось. Чаше всего назначались двадцать пять ударов плетью. Приговор приводился в исполнение во время переклички в присутствии всех заключенных, которые в продолжение всей экзекуции должны были стоять без шапок. Провинившегося заключенного привязывали к козлам, и какой-либо эсэсовец или капо жестоко и методично избивал его. Эта привычная для лагеря экзекуция осуществлялась обычно, когда набиралось несколько заключенных, приговоренных к такому наказанию. Осужденных ставили во фронт перед козлами, где они и ждали своей очереди. Свист плети или стального троса, обтянутого кожей, разрезал гробовую тишину. Беспомощные тела заключенных, привязанные к козлам, содрогались от ударов, падавших четко и немилосердно и рассекавших кожу. Вскоре в разные стороны летели окровавленные клочья ветхой одежды… В продолжение всей экзекуции наказуемый должен был вслух считать удары. Если человек, обезумев от боли, уже не мог считать, эсэсовцы прибавляли новые удары. Причем после экзекуции заключенный обязан был явиться к коменданту лагеря и доложить ему: «Господин комендант лагеря, заключенный 73043 с благодарностью получил двадцать пять ударов». Заключенный, «официально» приговоренный к телесному наказанию, должен был подвергнуться медицинскому осмотру, с тем чтобы выяснить, способен ли он выдержать наказание. Врач-эсэсовец никогда не осматривал таких заключенных, зато он подтверждал подробный отчет об экзекуции, отправляемый в особое отделение Главного управления имперской безопасности в Берлине. В специальный формуляр записывалось, сколько ударов плетью получил заключенный и каково состояние его здоровья после экзекуции. Отчет подписывался комендантом лагеря и тремя эсэсовскими офицерами. Часто узников наказывали «неофициально», прямо в блоках. В таких случаях всю экзекуцию проводил старший по блоку. Вплоть до 1943 года в Биркенау для экзекуций пользовались особой камерой, столь тесной, что в ней умещалось только двое заключенных и то стоя. Зачастую случалось, что живой заключенный стоял рядом с товарищем, умершим от голода и мороза. Камера помешалась в блоке № 3 лагеря В1в. Для целых групп заключенных, а то и для всей команды, в случае если они плохо работали или кто-нибудь бежал из лагеря, обычно применялось наказание, которое называлось «спортом». Эсэсовец либо капо заставлял заключенных быстро падать на землю и вскакивать, ползать по-пластунски и приседать. Экзекуция продолжалась так долго, что многие заключенные уже не могли больше подняться с земли, а остальные ощущали последствия такого «спорта» в течение нескольких дней. Со Стефаном Гарбарским из Варшавы, одним из старых заключенных, обладавшим большим опытом лагерной жизни, произошел случай, едва не стоивший ему жизни. Гарбарский достал в лагерной кухне кастрюлю супа. Кастрюля была очень тяжела, поэтому он поставил ее на землю. Тотчас же на нее налетело несколько голодных заключенных-евреев. Гарбарский, разозлившись, принялся разгонять их и крикнул: «Все равно все будете в крематории!». За такую реплику он мог поплатиться жизнью, хотя сказал правду, о которой знали все заключенные. Эсэсовец, наблюдавший эту сцену, схватил Гарбарского и отвел его в караулку, где был составлен протокол, и Гарбарского за распространение ложных слухов о крематории приговорили к 25 дням заключения в бункере. Гарбарский остался в живых только благодаря поддержке заключенных, обслуживавших бункер. И уже после освобождения он долго ломал голову над тем, за что его так жестоко покарали,— ведь эсэсовцы никогда не скрывали от заключенных своих человеконенавистнических планов. Вид наказания за мелкие проступки определялся эсэсовцами так, как им заблагорассудится. http://history-doc.ru/nakazaniya-v-n...=pulse_mail_ru |

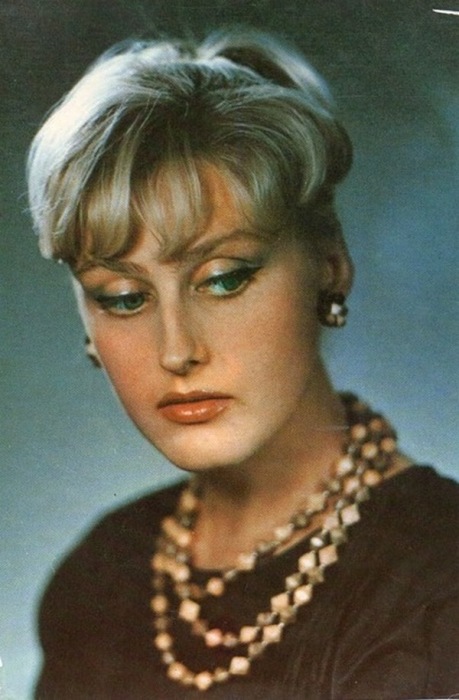

Главный комендант всех женских лагерей в Освенциме

Мария Мандель родилась в 1912 году в Австрии. Окончив четыре класса местной школы, поступила на службу в частную фирму. Потом вступила в нацистскую партию. В декабре 1947 года верховный национальный трибунал в Кракове приговорил ее к смертной казни. Обвинение: Мария Мандель виновна в убийствах женщин, так как она сама участвовала в отборе их для отправки в газовые камеры. Она отбирала женщин для проведения на них опытов. По ее вине женщины умирали от голода и истощения, а также от тирании, приводившей к смерти. Она унижала заключенных, доводила их побоями до отупения, приговаривала к жестоким наказаниям. Обоснование: Обвиняемая заявила, что ни в концентрационном лагере Равенсбрюк, ни в Биркенау никогда не убивала заключенных, не участвовала в отборе заключенных для отправки в газовые камеры, не расстреливала их, не умерщвляла фенолом, не выбирала заключенных для опытов профессора Гебхардта, после которых многие заключенные умерли. Она якобы только несколько раз присутствовала по распоряжению коменданта лагеря на селекциях; причем судьбу женщин тогда решали врач и комендант лагеря. Что же касается одного из приказов, по которому 498 женщин были отправлены в газовые камеры, то если под ним и имеется ее подпись, то она подписала его только после того, как отбор заключенных врачом был уже закончен. Верховный национальный трибунал, основываясь на показаниях очевидцев, установил, что Мария Мандель принимала участие почти во всех селекциях, проводимых в Равенсбрюке или Биркенау, и что она при этом была не только ассистентом при выборе жертв. Показания свидетелей—доктора Зофии Мачек и Махвицкой доказывают, что обвиняемая лично выбрала для медицинских опытов более 80 женщин полек, причем пять из них умерли после этих опытов, а 6 были расстреляны во время операций. Опыты проводились в лагере Равенсбрюк профессором Гебхардтом, изучавшим таким методом регенерацию тканей. Об участии обвиняемой в отборе заключенных в Биркенау для отправки в газовые камеры лучше всего свидетельствуют показания очевидцев: Кули, Клодзинского, Кулки, Крауса, Фолтиновой, Поребского, Елена, Пятковской, Костюшко, Габрайского, Марии Будзяшек, Михалины Едрусяк, Сосновской, Франкевич, Ирены Дубасовой, Соломона-Ланжевена, Клавдии Блок, Шмаглевской и Живульской. Установить все случаи умерщвления заключенных при участии обвиняемой невозможно, так как главные свидетели, то есть жертвы этих убийств, мертвы.  И тем не менее у Верховного национального трибунала имелись все основания точно установить, что в селекциях заключенных, проводившихся в блоках, лазаретах, при возвращении трудовых отрядов с работы или во время переклички заключенных женского лагеря в Биркенау, обвиняемая точно так же, как и врачи, отбирала заключенных для отправки в газовые камеры. Она помогала при погрузке жертв в автомашины, отвозившие заключенных в газовые камеры, и при этом била женщин. Обвиняемая вместе с врачами и эсэсовскими офицерами отбирала заключенных для отправки в газовые камеры во время кампаний по истреблению венгерских евреев, по уничтожению семейного лагеря чешских евреев, по умерщвлению русских женщин из Витебска; она забирала у женщин детей, била их и бросала в автомашины. Об одном страшном случае рассказал свидетель Кулка: обвиняемая при ликвидации семейного лагеря чешских евреев отправила в газовую камеру мать с ребенком, несмотря на то, что ее хотели оставить в живых даже эсэсовцы. Она послала на смерть тысячи заключенных. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт: во время переклички всем женщинам приказывалось прыгать через бревно, положенное на определенной высоте, и таким образом было отобрано для отправки в газовые камеры около 4 тысяч узников. Обвиняемая не ограничивалась участием в селекциях заключенных в лагерях Равенсбрюк и Биркенау. Как о том свидетельствуют показания очевидцев, она в декабре 1942 года во время страшного мороза провела в женском лагере Биркенау кампанию по борьбе со вшами, причем купание женщин продолжалось с раннего утра и до 16 часов. Заключенные после бани по нескольку часов простаивали на сильном морозе нагие и голодные.. Мандель распорядилась новорожденных детей сжигать в крематории. Она отбирала у матерей грудных детей и приказывала их убивать. Невыносимые условия женского лагеря привели к смерти всех детей, родившихся там. Многие заключенные умерли из-за побоев и издевательств Мандель, она не только соблюдала строжайший режим лагеря, но всячески усугубляла его. Обвиняемая нагоняла на заключенных смертельный ужас. Утверждение ее о том, что она только изредка била заключенных по лицу. Свидетельница Костюшко подтвердила, что обвиняемая била особым способом. Уже после первого удара начиналось кровотечение из носа, а в лагере Райско обвиняемая выбила однажды заключенной челюсть. Свидетель Либерак рассказывал, что Мандель во время своего пребывания в Равенсбрюке не переставала мучить его душевно больную жену до тех пор, пока та не умерла. Свидетельница Майкова рассказала, что Мандель запрещала заключенным помогать еврейкам. Она часто устраивала в блоках обыски, для того чтобы отобрать у заключенных продовольствие, даже если это были несколько картофелин, пучок зелени или небольшая посылка от близких. Точно так же она поступала с вещами, бельем, обувью и лекарствами, которые обнаруживались при обыске. Обвиняемая отправляла заключенных в тюремный блок за малейшее нарушение лагерного режима. Свидетели рассказывали, что обвиняемая отбирала заключенных для лагерного публичного дома. Ее утверждение, будто в публичный дом женщины шли добровольно, опровергнуто показаниями свидетелей. Так Верховный национальный трибунал обосновывал свой приговор, вынесенный этой типичной представительнице нацизма. Хорошая девочка ! Лицо такое одухотворенное ! Наверное,стихи Бодлера любила читать после работы ! http://history-doc.ru/glavnyj-komend...=pulse_mail_ru |

Что было бы, если бы Красная Армия выбила немцев с территории СССР и прекратила войну После полного освобождения территории СССР от немцев в 1944 году Красная Армия начала свою освободительную миссию в Европе. Около семи миллионов советских бойцов более года сражались за пределами своей страны. Свыше миллиона наших солдат сложили головы за свободу Европы. Сейчас действия Красной Армии подвергаются сомнению, задают вопросы: нужно ли было входить в Европу? А что было бы, если бы армия, изгнав врага, остановилась в границах СССР? Какая участь ожидала Европу Основу внешнеполитической программы нацистов в Германии составляли планы установления полного господства над европейским континентом. В своей статье «Европа в завоевательных планах германского фашизма» доктор исторических наук, профессор В.И.Дашичев говорит о том, что немцам для установления мировой власти требовалось непременно утвердить господство над Европой. Теория Гаусгофера гласила: кто владеет Восточной Европой от Эльбы до Волги, тот владеет всем центральным материком. Тот, кто владеет материком, владеет и континентами Европа, Африка и Азия и, в конечном счете, всем миром. К. Шмитт в 1939 году выразил идею о господстве высшей расы, которая образует империю «чуждыми силами» США и Англии. Советский Союз рассматривался как враг, от земель которого следует оторвать крупные части для «великого пространства» немцев. Риббентроп выдвинул доктрину «Европа для немцев», подобно американской доктрине Монро — «Америка для американцев». Власть Германии над Европой должна была стать безраздельной. В.И. Дашичев пишет, что документы и заявления нацистской Германии рисуют общий план программы экспансии гитлеровцев. Во-первых, должны быть завоеваны страны Западной Европы, далее – поход против СССР, его разгром и овладение богатствами. Во-вторых, установление господства над США и утверждение мировой гегемонии. По планам нацистов, Франция и Англия должны были превратиться в третьеразрядные государства с полной зависимостью от Германии. Францию предполагалось расчленить, Бретань и Бургундию – заселить южными тирольцами. Англия должна была быть поставлена на колени, а ее колонии – завоеваны Германией. Для англичан было предусмотрено введение немецкого уголовного права, концлагеря и расстрелы. Населению Центральной и Восточной Европы была отведена участь рабов с дальнейшим постепенным истреблением и переселением. Жителей Норвегии, Голландии, Швеции и Дании предполагалось ассимилировать и подвергнуть германизации, лишив их собственной культуры и национальных черт. Гитлер рассматривал методы депопуляции народов, считая себя вправе уничтожить без малейшего сожаления миллионы людей «низшей расы». Славян планировали уничтожать убийствами, организацией преднамеренного голода, снижением рождаемости, ликвидацией медицинского обслуживания и истреблением интеллигенции. По генеральному плану «Ост», 50% чехов нацисты хотели переселить в Сибирь, остальных онемечить. Жителям Польши была уготована участь дешевых рабов, а само государство должно было быть уничтожено – его территории вошли бы в Рейх. После окончания войны Гитлер планировал и вовсе физически уничтожить всех поляков. Все эти планы власти Германии рассматривали всерьез, и если бы Красная Армия ограничилась лишь освобождением своей страны, многие из них – те, что касались стран Европы и мира, вполне могли реализоваться. Ограбление нацистами народов Европы Как пишет А.И. Уткин в своей книге «Вторая мировая война», в конце войны, в 1944 году, нацизм уже терял почву под ногами, но все еще продолжал обескровливать другие народы. Гитлер в мае 1944 поручил своему министру сельского хозяйства как можно эффективнее эксплуатировать плодородную часть все еще оккупированной Украины. В то же время нацисты продолжали грабить европейские страны. Из Нидерландов вывозили главное богатство этой страны – тонкий слой плодородной почвы. В Германию угоняли квалифицированных рабочих из Франции, из Восточной Европы отправлялись человеческие ресурсы, представляющие дешевую рабочую силу для Германии. Всего в 1944 году в нацистском государстве рабским трудом занимались 4 млн. человек, угнанных из Восточной Европы. Нацисты в то время лихорадочно расселяли немецких граждан на завоеванных территориях. Один миллион немцев был заселен в западной части Польши, в то время как 700 тысяч поляков были выгнаны из своей страны. Если бы Красная Армия не остановила немцев, гибель ждала бы всю Европу. Но советские войска, освободив свою территорию, начали освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. Концлагеря и уничтожение евреев в Европе На территории европейских стран – Польши, Австрии, Чехословакии, Бельгии и самой Германии всего было создано 1 188 лагерей смерти. Обо всем, что творили там нацисты, мир впервые узнал после освобождения польского Люблина, где был расположен концлагерь Майданек. В Освенциме было уничтожено более 4 млн. человек. Данные приводит кандидат исторических наук доцент В.Б.Маковский, ведущий научный сотрудник НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ в своей статье «Освободительная миссия Красной Армии в Европе». В общей сложности за 12 лет немцы загнали в концлагеря 18 млн. человек из 30 стран Европы, где 11 млн. были физически истреблены. Нацизм проводил политику геноцида против евреев и «неполноценных» рас, к которым были причислены славяне, цыгане и другие. В Польше к 1942 году были созданы 54 гетто, самое крупное из которых – Варшавское, насчитывало до 500 тысяч евреев или треть всего населения города. После подавления вспыхнувшего в гетто восстания евреи были убиты или сожжены, остальные отправлены в лагерь смерти Треблинка. Освободительная миссия Красной Армии В конце марта 1944 года Красная Армия вышла на границы СССР. Бойцы 2-го Украинского фронта вступили на территорию Румынии. Всего Красная Армия освободила от нацизма 11 стран Европы, которые населяло 113 млн человек. Если бы Красная Армия, изгнав захватчиков из Советского Союза, не перешла бы своих границ и не стала бы преследовать и добивать врага, это кончилось бы плачевно для европейских стран. Собрав силы и заручившись поддержкой союзников, Гитлер продолжил бы творить свои преступления, порабощая и уничтожая население. А надо бы ! https://russian7.ru/post/chto-bylo-b...-armiya-prekr/ |

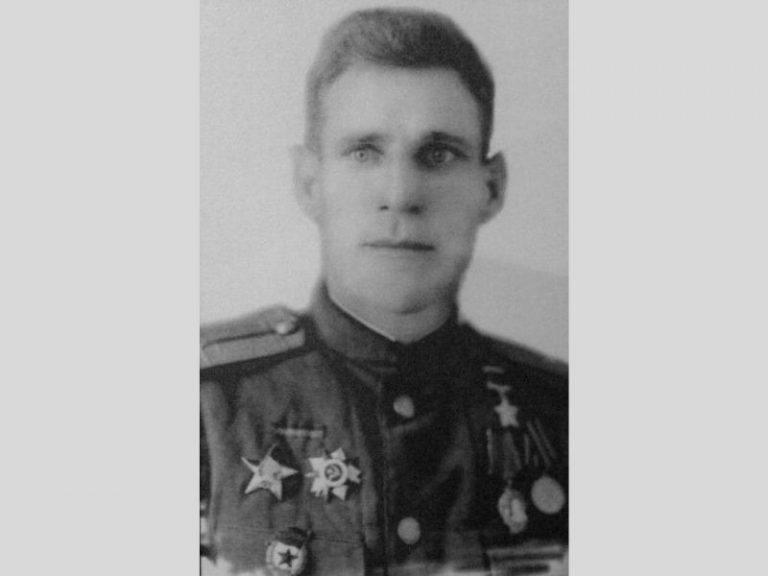

«Неубиваемый»: как раненый советский командир Дмитрий Яблочкин 66 дней скрывался от немцев Дмитрия Яблочкина из Воронежской области дважды ранили в бою. После этого едва живого красноармейца немцы пытались застрелить, избили и истыкали штыками. В это трудно поверить, но тяжело раненый Яблочкин выжил и еще больше двух месяцев скрывался в лесу. Лесоруб на войне Дмитрий Михайлович Яблочкин родился в 1910 году в Воронежской области, в селе Верхний Икорец в семье лесника. Неудивительно, что Дмитрий выбрал ту же профессию, что и отец. До начала Великой Отечественной войны, как указано в издании «Навечно в сердце народном. К 30-летию победы над фашистской Германией» (Белорусская советская энциклопедия, 1975 год), Яблочкин успел получить образование, окончив лесной техникум. Однако в лесничестве молодой человек стал работать еще до поступления в учебное заведение. Едва переступив порог совершеннолетия, он начал трудиться лесорубом. Карьеру Яблочкина прервало нападение на Советский Союз гитлеровской Германии. В том же 1941 году Дмитрий был уже на передовой. Сражался на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Летом 1943 года Яблочкин, выполняя задание командования, оказался в тылу врага. Тогда отряд Дмитрия Яблочкина минировал железную дорогу Витебск — Смоленск, ведя разведку обороны и расположения частей противника. В июле немецкие войска, прочесывая лес, напали на след минеров. Завязался жаркий бой, в ходе которого Яблочкин ликвидировал не меньше 10 немцев. Однако командиру не удалось остаться невредимым: он потерял сознание после второго ранения в живот. Два месяца в лесу Через некоторое время Дмитрий Яблочкин очнулся и, как писало издание «В пламени войны» (Московский рабочий, 1969 год), услышав возле себя немецкую речь, притворился мертвым. Гитлеровцы выстрелили в голову красноармейцу, но пуля прошла вскользь. Тогда немцы нанесли Яблочкину прикладом винтовки четыре удара по голове и дважды вонзили штык в грудь. Проделав все это, фашисты решили, что Дмитрий мертв. Они сняли с него сапоги и ушли. Двое суток Яблочкин лежал рядом с убитыми товарищами, голодный, без перевязки. На третий день он наконец нашел в себе силы, разорвал нательную рубаху, перевязал раны и отправился на поиски своих. В тот момент Дмитрий Яблочкин не знал, что поиски займут так много времени. Если верить Дмитрию Азову, автору книги «Какого цвета земля», минер увидел перед собой ручей. Его мучила жажда, но путь к ручью преграждало поваленное дерево. Яблочкин не смог преодолеть препятствие. Он повис на дереве и снова потерял сознание. В таком состоянии полузабытья Яблочкин прожил в лесу больше 2 месяцев, а точнее 66 дней. Он очнулся в землянке у партизан, которые его и подобрали. На самолете раненого отправили на Большую землю, где на удивление медиков он пошел на поправку. Дальнейшая судьба «неубиваемого» 4 июня 1944 года, как писал в своей книге «В солдатской шинели» Тимур Гайдар, Дмитрий Михайлович Яблочкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Яблочкину вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» за исключительное мужество и воинское мастерство в боях с захватчиками. В 1945 году младший лейтенант Яблочкин был уволен в запас. Он вернулся в родную Воронежскую область, в город Бобров, где снова устроился на работу в лесное хозяйство. Там он трудился до 1970 года, пока не вышел на пенсию. Как вспоминали современники Дмитрия Михайловича, слова которых приведены в издании «Помним!: воспоминания, очерки, статьи, страницы из документально-художественных произведений, дневники, письма, стихи, документы» (Центрально-Черноземное книжное издательство, 1996 год), несмотря на шрамы, покрывавшие тело Яблочкина, он выглядел вполне здоровым и даже крепким. Не только сама история, но и вид героя всегда производили впечатление на тех, кто с ним встречался. Действительно, принимая во внимание испытания, выпавшие на долю фронтовика, он прожил довольно долгую жизнь. Яблочкин умер в 1982 году в возрасте 72 лет. https://russian7.ru/post/neubivaemyy...nyy-sovetskiy/ |

Солдат какой национальности больше всего погибло во время войны Впервые общее число жертв среди советских граждан во Второй мировой войне назвал журнал «Большевик», опубликовавший в феврале 1946 года цифру 7 млн. человек. Месяц спустя ту же цифру привел Сталин в интервью газете «Правда». В 1961 году по окончании послевоенной переписи населения Хрущев озвучил откорректированные данные. «Разве мы можем сидеть, сложа руки и ждать повторения 1941 года, когда германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей?», – писал советский генсек премьер-министру Швеции Фритьофу Эрландеру. В 1965 году на 20-летие Победы уже новый глава СССР Брежнев заявил: «Столь жестокой войны, которую перенёс Советский Союз, не выпадало на долю ни одному народу. Война унесла более двадцати миллионов жизней советских людей». Однако все эти подсчеты были приблизительными. Только в конце 1980-х годов группа советских историков под руководством генерал-полковника Григория Кривошеева была допущена к материалам Генерального штаба, а также главных штабов всех видов Вооруженных Сил. Итогом работы стала цифра 8 млн. 668 тыс. 400 человек, отражающая потери силовых структур СССР за все время войны. Окончательные данные всех людских потерь СССР за весь период Великой Отечественной войны опубликовала государственная комиссия, работавшая по поручению ЦК КПСС. 26,6 млн. человек: такая цифра была озвучена на торжественном заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года. Эта цифра оказалась неизменной, несмотря на то, что методы подсчета комиссии не раз назывались некорректными. В частности, было отмечено, что в итоговую цифру вошли коллаборационисты, «хиви» и другие советские граждане, сотрудничавшие с нацистским режимом. По национальному признаку Подсчетом погибших в Великой Отечественной войне по национальному признаку долгое время никто не занимался. Такую попытку сделал историк Михаил Филимошин в книге «Людские потери Вооруженных сил СССР». Автор отмечал, что значительно осложняло работу отсутствие именного списка погибших, умерших или пропавших без вести с указанием национальности. Подобная практика в Табеле срочных донесений просто не была предусмотрена. Свои данные Филимошин обосновывал с помощью коэффициентов пропорциональности, которые рассчитывались на основе донесений о списочной численности военнослужащих Красной Армии по социально-демографическим признакам за 1943, 1944 и 1945 годы. При этом исследователю не удалось установить национальность примерно 500 тысяч военнообязанных, призванных в первые месяцы войны по мобилизации и пропавших без вести по пути следования в части. Следует отметить, что автор подчитывал только погибших военнослужащих. Согласно исследованиям Филимошина, так выглядят список наиболее пострадавших в результате людских потерь народов Советского Союза: 1. Русские – 5 млн. 756 тыс. (66.402% от общего числа безвозвратных потерь); 2. Украинцы – 1 млн. 377 тыс. (15.890%); 3. Белорусы – 252 тысячи (2.917%); 4. Татары – 187 тысяч (2.165%); 5. Евреи – 142 тысячи (1.644%); 6. Казахи – 125 тысяч (1.448%); 7. Узбеки – 117 тысяч (1.360%); 8. Армяне – 83 тысячи (0.966%); 9. Грузины – 79 тысяч (0.917%) 10. Мордва и чуваши – по 63 тысячи (0.730%) Демограф и социолог Леонид Рыбаковский в книге «Людские потери СССР в Великой Отечественной войне» отдельно подсчитывает жертвы среди гражданского населения с помощью этнодемографического метода. Этот метод включают в себя три компоненты: 1. Гибель мирных жителей в районах боевых действий (бомбардировка, артобстрелы, карательные операции и т. п.). 2. Невозвращение части остарбайтеров и другого населения, добровольно или по принуждению служившего оккупантам; 3. увеличение смертности населения сверх нормального уровня от голода и других лишений. По данным Рыбаковского, русские таким образом потеряли 6,9 млн. гражданских, украинцы – 6,5 млн., белорусы – 1,7 млн. Альтернативные оценки Историки Украины приводят свои методы подсчета, которые касаются в первую очередь потерь украинцев в Великой Отечественной войне. Исследователи Незалежной ссылаются на то, что российские историки придерживаются определенных стереотипов при подсчете жертв, в частности, они не учитывают контингент исправительно-трудовых заведений, где находилась значительная часть раскулаченных украинцев, которым отбывание срока заменили отправкой в штрафные роты. Заведующий научно-исследовательским отделом киевского «Национального музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Людмила Рыбченко ссылается на то, что украинскими исследователями был собран уникальный фонд документальных материалов по учету человеческих военных потерь Украины в годы Великой Отечественной войны – похоронки, списки пропавших без вести, переписка по поиску погибших, книги учета потерь. Всего, по словам Рыбченко, было собрано более 8,5 тыс. архивных дел, в которых около 3 млн. персональных свидетельств о погибших и пропавших без вести воинах, призванных с территории Украины. Однако музейный работник не обращает внимание на то, что на Украине проживали представители и других национальностей, которые вполне могли быть включены в число 3 млн. жертв. Независимые от Москвы оценки численности потерь в период ВОВ приводят и белорусские эксперты. Некоторые полагают, что жертвой гитлеровской агрессии стал каждый третий житель 9-миллионной Белоруссии. Одним из наиболее авторитетных исследователей данной темы считается профессор Государственного педагогического университета доктор исторических наук Эммануил Иоффе. Историк считает, что всего за 1941-1944 годы погибло 1 млн. 845 тысяч 400 жителей Белоруссии. Из этой цифры он вычитает 715 тысяч белорусских евреев, ставших жертвами Холокоста. Среди оставшихся 1 млн. 130 тыс. 155 человек, по его мнению, около 80% или 904 тысячи человек – это этнические белорусы. https://russian7.ru/post/soldat-kako...lnosti-bolshe/ |

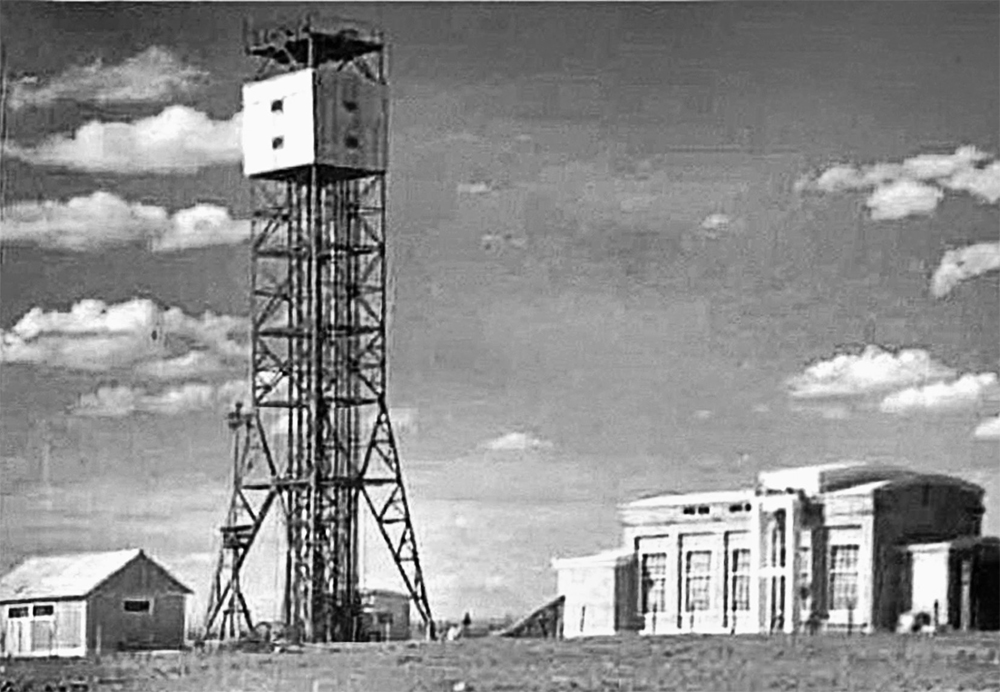

Трое в «звездолёте». Как в СССР проходил жёсткий секретный эксперимент

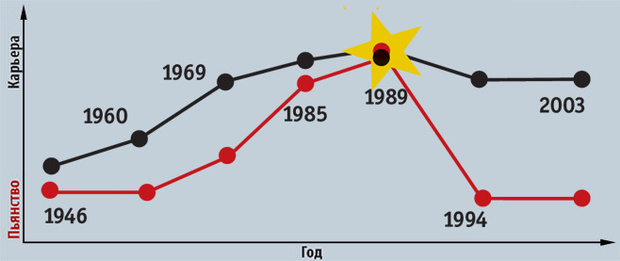

Если период самоизоляции доставил вам массу страданий, вы, вероятно, не слышали об эксперименте, проведённом в СССР в конце 1960-х. Впрочем, неудивительно, что не слышали: он был секретным.  В июне 2010-го в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) стартовал основной этап эксперимента «Марс-500». Его широко освещали в прессе и на ТВ. Шестеро добровольцев — трое россиян, француз, итальянец и китаец — провели 1,5 года в замкнутом пространст*ве, имитируя полёт на Марс. Отрабатывались различные нештатные ситуации, но главное — проверялись на прочность человеческие возможности, как индивидуальные, так и коллективные. Организаторы сделали ставку на максимальную психологическую совместимость *членов экипажа. А 43 годами ранее в том же институте проходил аналогичный эксперимент, вот только его условия были куда более жёсткими. Участников специально подбирали по принципу несовместимости характеров, да ещё умышленно провоцировали их на конфликты. Как вам такая запись из рассекреченных архивов эксперимента: «Техник-испытатель Улыбышев имеет задатки лидера и готовит внутри герм*объекта переворот. В сговоре с биологом-испытателем Божко он стремится захватить власть». Ведро воды на 10 суток Сергей Королёв планировал отправить экипаж к Марсу в 1974 г. Полёт, согласно его расчётам, должен был продлиться один год. Чтобы узнать, способны ли люди в принципе выдержать столь длительное путешествие в стеснённых условиях, на территории ИМБП был построен прототип жилого отсека межпланетного корабля. 5 ноября 1967 г. его дверь закрылась за тремя добровольцами — врачом Германом Мановцевым, биологом Андреем Божко и инженером Борисом Улыбышевым. Своим родным они сказали, что отбывают в командировку на Северный полюс — на целый год. Проект был совершенно секретным. Модуль «звездолёта» напоминал комнату в хрущёвке — всего 12 квадратов, половину из которых занимало оборудование. На остальном пространстве разместились три откидные полки для сна, откидной столик, плита, крошечный санузел, вело*тренажёр. Вместо душа полагалось ведро воды на 10 суток. Она, кстати, добывалась из мочи «марсонавтов» — в гермокамере была спроектирована замкнутая система жизнеобеспечения. Эту воду пили, ею разбавляли сублимированные продукты, на ней же варили суп. Днём и ночью воздух в отсеке гоняли вентиляторы, создавая шум, как в метро. В такой обстановке испытателям предстояло жить и работать ровно год, находясь под постоянным надзором *видеокамер. Командиром назначили *Мановцева, который должен был следить за здоровьем коллег и проводить медико-биологические опыты. За научные приборы отвечал Борис Улыбышев, биолог Андрей Божко занимался работами в оранжерее, которую «пристыковали» к гермокамере через несколько месяцев, а также вёл дневник (впоследствии он станет основой его книги *"Год в «звездолёте»). Общение с внешним миром шло через радиосвязь — действия экипажа направлял мини-ЦУП. Научная цель эксперимента была заявлена как отработка систем жизнеобеспечения и подготовка к полёту на другую планету. Но самым трудным оказались не быт, не аварийные ситуации, не круглосуточный шум вентиляторов, не дефицит воды и еды, а конфликты членов экипажа и борьба за лидерство. Взаимная неприязнь порой перерастала в ненависть. Бунт на корабле Уже через два месяца на борту «звездолёта» происходит бунт: Улыбышев и Божко игнорируют Германа Мановцева, не обращая внимания на распоряжения *командира. Мановцеву вдвойне тяжело: у него дома осталась *беременная жена, и он даже не знает, сообщат ли ему о *рождении ребёнка. Затем ситуация переворачивается: Улыбышеву дают добавку к питанию в виде капсул с маслом (он стал терять вес), и вот уже он оказывается в меньшинстве — два других члена экипажа ему *откровенно завидуют. Обстановка накаляется, и в какой-то момент испытатели готовы наброситься друг на друга, но это означало бы провал эксперимента и конец межпланетной миссии. Приходится терпеть. У космонавтов и полярников такое состояние психики называется экспедиционным бешенством. Говорят, полярные экспедиции даже на всякий случай обеспечивают комплектами смирительных рубашек. А троице «марсонавтов» было куда хуже, чем затворникам ледяных пустынь. «Я вспомнил рассказ врача, участвовавшего в полярной экспедиции в Антарктиде: воды у них сколько угодно, пищу готовили повара, они обменивались “визитами” с пингвинами. Очень захотелось обменять наш комфорт и уют на невзгоды, пере*житые ими во время пребывания на ледовом материке», — писал Андрей Божко. Испытатели общаются друг с другом всё реже, каждый замыкается на своей работе. Но (и это стало одним из главных открытий эксперимента), когда организаторы ещё больше ужесточают условия и вводят аварийную ситуацию, экипаж объединяется и мобилизуется. Так случилось, когда внутри гермокамеры подняли температуру до 35 °C, уменьшили подачу кислорода, а концентрацию углекислого газа, наоборот, увеличили в 10 раз. Кроме того, «марсонавтам» перестали давать горячую еду и вполовину сократили суточный запас воды. Вопреки ожиданиям испытатели не рассорились ещё больше, а стали поддерживать друг друга, введя такой термин — «оздоровить отношения». «Мы договорились при трениях откровенно и спокойно обсуждать предмет ссоры и вникать в её суть, при этом соблюдая одно правило: каждый должен говорить о своих собственных ошибках, критика другого запрещалась», — вспоминали они потом. На 121-е сутки у Бориса Улыбышева начались галлюцинации: ему кажется, что по ночам кто-то ходит по гермокамере. Так продолжается три ночи, пока Борис не решается включить свет и не видит, что в роли призрака выступает Герман Мановцев. Оказалось, что командир втайне от всех принимает обезболивающее, пытаясь скрыть гнойную кисту за ухом и высокую температуру. Ведь если бы он в этом признался, эксперимент бы остановили. В конце концов врач Мановцев берётся оперировать себя сам — лекарства ему уже не помогают. Но если галлюцинации Улыбышева оказались фикцией, то кошмарные сновидения для «марсонавтов» становятся нормой. «Мне снилось, что чёрная громадная кошка кидается мне на грудь. Я пытаюсь связать её, но она вырывается и вновь бросается на меня. Я проснулся в холодном поту», — так пересказывал Андрей Божко очередной сон. Лавстори Андрея Божко Несмотря на тяжелейшие условия эксперимента, не обошлось без радостных событий. 25 февраля 1968 г. в полночь неожиданно включилась громкая радио*связь. Руководство сообщило командиру экипажа, что у него родилась дочь. Правда, увидеть жену с ребёнком он сможет лишь через 8 месяцев. Единственный из испытателей, кому удаётся вести личную жизнь, — это Андрей Божко. И его случай похож на настоящую лавстори. 22 января к гермокамере пристыковали оранжерею. Экипаж был очень рад: во-первых, это дополнительное пространство, где можно сделать ещё 6 шагов или укрыться на время от других участников. Во-вторых, теперь у «марсонавтов» будут хоть какие-то витамины, а то они уже стали замечать у себя признаки цинги. Примерно в то же время на командном пункте появилась новая дежурная-оператор. «Доброе утро, ребята!» — будила она их приятным голосом. Андрею Божко казалось, что это голос ангела. Он стал думать, как привлечь внимание девушки Виолетты, которую и увидеть-то можно лишь случайно, через не до конца задёрнутую шторку иллюминатора. Влюблённый «марсонавт» пишет ей письмо и через шлюз оранжереи, в которой он хозяйничает на правах биолога, передаёт его, закопав в грунт. Почтальоном выступает знакомый инженер «с той стороны», помогающий Божко в опытах с растениями. После мучительных ожиданий (ответит или нет? вдруг письмо попадёт не в те руки? а если дойдёт до начальства?) Андрей получает отклик от Виолетты, и они начинают переписываться. Тайная переписка биолога с оператором командного пункта длится полгода — девушка ждёт возвращения испытателя, словно из реального космического полёта. «Я счастлива, — скажет она спустя много лет. — Господь за что-то меня так вознаградил. У нас прекрасные сыновья, уже доктора наук». Свадьбу сыграли вскоре после завершения эксперимента. За столом звучали тосты: «За покорение Марса!» А книгу Андрея Божко «Год в «Звездолёте», написанную совместно с Виолеттой Городинской, до сих пор штудируют при организации космических миссий. Научные результаты сверхсекретного эксперимента используются для составления рекомендаций орбитальным экипажам. Они помогают свести к минимуму конфликтные ситуации, организовать досуг космонавтов, сделать их быт более комфортным. Когда придёт время лететь на Марс, об опыте советских испытателей, имена которых в отличие от фамилий Гагарина и Леонова мало кому известны, вспомнят ещё не раз. В этом можно не сомневаться. https://news.mail.ru/society/4241015...=pulse_mail_ru |

|

Как выкручивались эсэсовцы на допросах

Английская комиссия по расследованию злодеяний военных преступников в Берген-Бельзене через Союз освобожденных политзаключенных попросила одного из бывших узников посетить тюрьму, где содержались военные преступники. Он посетил сперва тюремный лазарет в Берген-Бельзене, а затем тюрьму в Целле близ Ганновера, в которых содержались эсэсовцы и надзирательницы женских лагерей, пойманные при освобождении концентрационного лагеря Берген-Бельзен. Ему было позволено задать преступникам несколько вопросов. Первым был допрошен Рудольф Гесслер, бывший комендант женских лагерей в Биркенау, которого можно считать одним из основателей фабрики смерти. По его вине женщины умирали от невыносимых условий, существовавших в женских лагерях, по его приказам каждую неделю устраивались селекции, в результате которых погибали тысячи заключенных. Гесслер принимал также участие в уничтожении семейного лагеря чешских евреев. Он лично проводил сортировку прибывающих эшелонов, отправляя более 80 процентов их состава в газовые камеры. Он признал во мне бывшего слесаря из лагеря, понял, что я многое знаю, но прикинулся невинным. «Что вам известно о газовых камерах, в которых уничтожались десятки тысяч здоровых людей?» — спросил я его. «Об этом я не знаю ничего. В крематории я никогда не был и никогда не видел, как уничтожали людей в газовых камерах. Я знаю только, что там работала какая-то особая команда, в которую входили заключенные, убивавшие друг друга». «Что вы можете сказать о ликвидации семейного лагеря чешских евреев?» «Семейным лагерем чешских евреев управляли Шварцгубер и доктор Менгеле. К его ликвидации я не имею никакого отношения». «Несколько раз я видел, как вы отбирали в женском лагере заключенных для отправки в газовые камеры. Это преступление вы тоже отрицаете?»  «Я никогда не проводил селекцию сам. Это делалось под надзором врачей. Я отбирал только работоспособных женщин и назначал их на определенные работы. За отправку заключенных в газовые камеры ответственность несет доктор Менгеле». «Что случилось с женщинами, которых отобрал доктор Менгеле?» «Я не знал, что с ними делали. Врачи утверждали, что отправляли их на лечение и в отпуск». Потом нас подвели к особой камере, похожей на железную клетку зоопарка. В этой клетке находился зверь, которого день и ночь стерегли два английских солдата. Это был бывший комендант Биркенау Иозеф Крамер. Его дикая физиономия, тупой животный взгляд выражали жестокость и фанатизм нацистского убийцы. «Что вы знаете о венгерских эшелонах, которые вы отправили в крематорий?» — задал я ему первый вопрос. «Эшелоны прибывали в Биркенау по приказу сверху. Все решал Освенцим I. Я отбирал только работоспособных людей, остальные поступали в распоряжение доктора Менгеле. Что с ними было дальше, я не знаю». «Знали ли вы, что в Биркенау людей уничтожали в газовых камерах крематория?» «Я знал это, однако всем руководил главный лагерь — Освенцим I». «Зачем вы отдали приказ об уничтожении лагеря чешских евреев в июле 1944 года?» «Из Берлина пришло распоряжение уничтожить этот лагерь. Ликвидацию лагеря осуществили Шварцгубер и доктор Менгеле. Каким способом, это мне неизвестно». Нас провели также к камерам, где находились эсэсовские надзирательницы. Первой вышла Грезе, одна из самых красивых и самых жестоких надзирательниц в Биркенау. Она была известна своими наклонностями к извращениям; Грезе с наслаждением била плеткой женщин, отобранных для отправки в газовые камеры. Тот, кто не видел ее в эти моменты, не мог поверить, что такое красивое существо способно мучить свои жертвы с такой жестокостью и садизмом. Грезе долгое время находилась в Биркенау. «Когда вы просматривали письма заключенных, то знали ли о том, что они часто бывали датированы несколькими неделями вперед и что адрес отправителя часто бывал фальшивым?» — спросили ее. «Я контролировала только содержание писем, прочее меня не касалось». «Что вы знаете о семейном лагере чешских евреев и его ликвидации?» «Я не знала о том, что он был уничтожен. Я бывала там редко и то только в лазарете. Я слышала, что однажды из этого лагеря было куда-то отправлено несколько тысяч человек. Говорили, что их якобы отвезли в Гейдебрек». «В лагере венгерских женщин ВПс вы вместе с доктором Менгеле проводили селекцию женщин для отправки в газовые камеры. Зачем вы при этом жестоко избивали женщин?» «Я не помню, чтобы я когда-нибудь била женщин. И если я иногда обращалась с ними строго, то в интересах самих заключенных. Селекции проводились только для того, чтобы спасти лагерь от инфекционных заболеваний. Насколько мне известно, отбирали только тех женщин, у которых подозревали тиф». «Что случилось с этими больными женщинами?» «Доктор Менгеле перевел их в другой лагерь, где они находились в карантине и где их лечили до тех пор, пока была надежда на спасение». «И вы ничего не знаете о том, что эти женщины были уничтожены в газовых камерах?» «Я слышала об этом от заключенных. Я видела, что женщины очень боялись селекций и говорили о том, что идут на смерть. Однако врачи и наши начальники всегда твердили, что эти женщины подвергнутся «особой обработке», Я не думала, что под этими словами скрывается что-то плохое». А вот еще одна. Со своими взъерошенными волосами и бешеным выражением костлявого лица она похожа на ведьму, которая убивает людей одним взглядом. Это Борман, прославившаяся тем. что натравливала свою собаку на беззащитных женщин. «Какую работу вы выполняли в Биркенау?» — спросил я ее. «Я была назначена там надзирательницей трудового отряда, а также работала в сельскохозяйственном имении Буда». «Зачем вы били женщин и травили их собакой?» «Я требовала от них только работы и дисциплины, как этого требовали от меня мои начальники. Я была только слабой женщиной, и поэтому для собственной защиты мне была необходима собака. Заключенные дразнили собаку, а сама она на них никогда не кидалась». «Присутствовали ли вы когда-нибудь на селекциях женщин?» «Насколько мне известно, отбирали больных женщин. Их отправляли в лагерь для нетрудоспособных, где и подвергали «особой обработке». Там они отдыхали и выздоравливали. Так нам говорило наше начальство. О газовых камерах я слышала только от заключенных». Так цинично говорили эсэсовцы, которые долгое время служили в Биркенау, где каждый день по направлению к крематорию тянулись вереницы людей, где воздух был отравлен дымом из печей крематория. Они не изменились даже после поражения Германии и разоблачения их преступлений. И хотя о преступлениях свидетельствовали бесчисленные доказательства, у них не хватало мужества сказать правду. Исчезла только надменность. Ложью и лицемерием они хотели снять с себя ответственность за свои преступления. И никто не мог придумать кары, которая была бы вполне достаточной для того, чтобы их наказать за столь нечеловеческие преступления. Вот имена некоторых преступников, принимавших участие в массовых убийствах в лагерях Освенцима, ко-торым удалось скрыться либо избежать суда. Эйхман Карл Адольф — с 1941 по 1945 год занимался организацией кампаний по массовому уничтожению людей; бежал. Менгеле — врач, проводил отбор заключенных для отправки в крематории Освенцима; бежал. Шуман Хорст — профессор, отвечал в Равенсбрюке и Освенциме за опыты по стерилизации путем облучения заключенных лучами X; бежал. Тило — врач-эсэсовец, вместе с Менгеле в 1942— 1944 годах занимался отбором заключенных для отправки в газовые камеры; бежал. Мюллер Генрих — эсэсовский генерал, шеф гестапо и IV отдела RSHA. Ему подчинялись все концлагеря. Он отдавал распоряжения о массовом истреблении людей в газовых камерах. 29 апреля 1945 года исчез из убежища Гитлера и не был пойман. Петерс Герхард — управляющий фирмы Дегеш, поставщик газа циклон Б для освенцимских газовых камер. Был приговорен к 7 годам заключения и в 1955 году освобожден немецким судом во Франкфурте. http://history-doc.ru/kak-vykruchiva...=pulse_mail_ru |

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская».  Источник: РИА "Новости" По утверждению главкома, Украина намерена «вернуть» Крым, а также готовится к войне с Россией. «Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — заявил Неижпапа. По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса “Нептун” позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — заявил Неижпапа. Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил контр-адмирал. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Украинские политики отказываются восстановить подачу воды на полуостров, однако регулярно заявляют о «планах» России захватить Северо-Крымский канал. В действительности в республике есть источники пресной воды. В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа. Вот это будет "рубилово" ! А если честно,то мне стыдно за Украину ! https://news.mail.ru/politics/42456429/?frommail=1 |

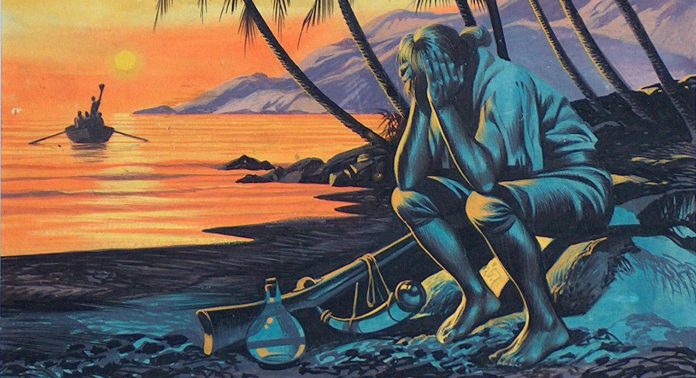

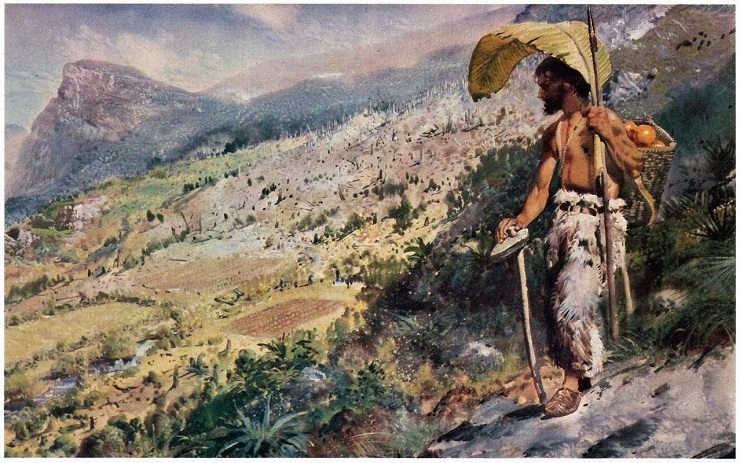

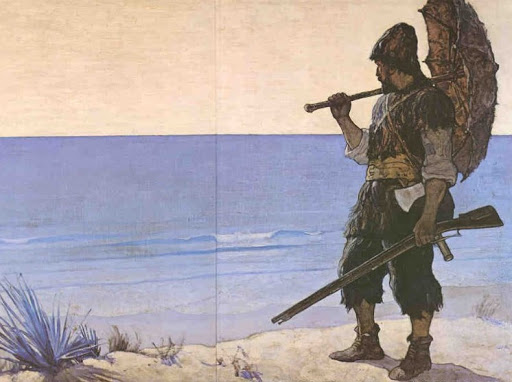

Александр Селькирк: прототип легендарного Робинзона Крузо

Мемуары шотландца Селькирка, которому довелось прожить четыре года на необитаемом острове в качестве «фундамента» использовали Вальтер Скотт и Джонатан Свифт. Но именно Даниэль Дефо превратил моряка в Робинзона Крузо, посвятив ему свое творение. Шотландец с дурным характером Александр Селькирк родился в рыбацком поселке Лоуэр Ларго, что в Шотландии в 1676 году. Уже с детства он отличался склочным и упрямым характером. Из-за этого Александр часто ссорился с родителями и братом. Как-то после очередного скандала Александр ушел из дома и стал матросом. Жизнь Селькирка изменилась в 1702 году, когда он устроился боцманом на корабль «Сэнк пор» под началом капитана Пикеринга. «Сэнк пор» обладал каперскими документами, поэтому мог нападать на любые иностранные судна, являвшиеся врагами Британии. Вскоре к этому кораблю примкнул другой – «Сент-Джордж», которым командовал известный капер Уильям Дампир. Капитаны объединили свои силы и отправились в Тихий океан на охоту за испанскими кораблями. Произошло это в 1703 году.  Но вскоре после начала экспедиции Пикеринг умер, его место занял Томас Стрэдлинг. Два капитана между собой не ладили, постоянно ссорясь друг с другом. Не складывались отношения с новым капитаном и у Селькирка. В общем, обстановка накалялась. В 1704 году корабль Дампира отплыл, а «Сэнк пор» остался на Хуан Фернандесе, чтобы провести ремонт и заменить паруса. Но оказалось, что «ремкомплект» забрало французское судно, которое приплыло немного раньше. Состояние корабля было настолько плохим, что выходить на нем в море было опасным. Но капитан Стрэдинг не хотел никого слушать. Он боялся, что Дампир захватит богатую добычу и не захочет делиться. Селькирк, являвшийся боцманом, в очередной раз попытался убедить капитана остаться на острове, но тот не стал слушать. Мужчины так сильно переругались, что шотландец попросил высадить его на острове Мас-а-Тьерра, принадлежавших группе островов Хуан Фернандес. Александр знал, что там есть источники пресной воды, поэтому не боялся за свое будущее. Дело в том, что на Мас-а-Тьерру часто заглядывали корабли, чтобы пополнить запасы жизненно важной жидкости. Капитан Стрэдлинг не стал возражать. Селькирка высадили на остров, снабдив его пистолетом (по другой версии – ружьем), ножом, топором, библией, а также другими предметами. Надо сказать, что Александр предугадал ход событий. Вскоре после отплытия «Сэнк пор» дал сильную течь, команда была вынуждена покинуть судно. Выжить удалось всего лишь паре десятков моряков, да и те угодили в испанский плен. Реальный Робинзон Крузо Остров Мас-а-Тьерра был необитаемым, а его площадь составляла примерно сто квадратных километров. Но этот клочок суши не был безжизненным. Здесь обитали дикие козы, цесарки и другие представители фауны. А высшим хищником стал именно Александр. Он нашел источники пресной воды, пещеру, которую обустроил в качестве жилища, добыл при помощи трения огонь. Пока у него был порох, добыча съестных припасов не представляла проблем. А затем Селькирк научился ловить животных и птиц при помощи разнообразных ловушек.  Сначала шотландец и подумать не мог, что его пребывание на острове затянется. Он не знал, что британские корабли нашли другие источники пресной воды на соседнем острове, поэтому Мас-а-Тьерра уже не представлял для них интереса. Шло время. Шотландец научился не только охотиться на животных, но и шить из их шкур одежду. Он обнаружил капустные пальмы, чьи плоды разнообразили его рацион. Что же касается огня, то Александр поддерживал его, не позволяя погаснуть. Возвращение домой Каждый день бывший боцман выходил на берег и проводил много часов всматриваясь в даль. Он не терял надежды, что однажды какой-нибудь корабль все-таки проплывет мимо. И когда надежда уже почти покинула шотландца, он заметил судно. Но… радость была преждевременной. Селькирк увидел испанский флаг. А поскольку Британия и Испания находились в состоянии войны, шотландец решил, что лучше спрятаться в глубине острова. Попасть в плен к противнику было смерти подобно, ведь его могли отправить на соляные шахты. А оттуда живым никто не выбирался.  Александр спрятался. Испанцы, высадившиеся на берегу, прочесали небольшую территорию, после чего вернулись на судно. Дождавшись, когда корабль скроется, Селькирк выбрался из своего укрытия. И вновь потянулось ожидание. В общей сложности он провел на острове четыре года и четыре месяца. И все же ему повезло. К Мас-а-Тьерре подошло британское судно «Дюк» под началом капитана Вудсона Роджерса. Вот такую запись сделал капитан корабля в феврале 1709 года: «Мы прибыли на остров Хуан-Фернандес 31 января. Пополняя запасы, мы оставались там до 13 февраля. На острове мы нашли некого Александра Селькирка, шотландца, который был оставлен там капитаном Стрэдлингом, сопутствовавшим капитану Дампиру в его последнем плавании, и который выживал в течение четырех лет и четырех месяцев, не имея ни одной живой души, с которой он мог бы общаться, и ни одного спутника, кроме диких коз». Селькирк вернулся домой в 1711 году. Очень быстро он стал популярным в Англии, его мемуары пользовались большим спросом. Но вскоре интерес к шотландцу угас. Он вернулся в свою родную деревеньку, но долго прожить там не смог – море его манило. Он вернулся во флот.  В 1720 году Александр умер от тропической лихорадки во время плавания у берегов Западной Африки. Так оборвалась удивительная жизнь человека, который и стал прототипом бессмертного произведения про Робинзона Крузо в одноименном романе Даниэля Дефо. https://stoneforest.ru/event/history...=pulse_mail_ru |

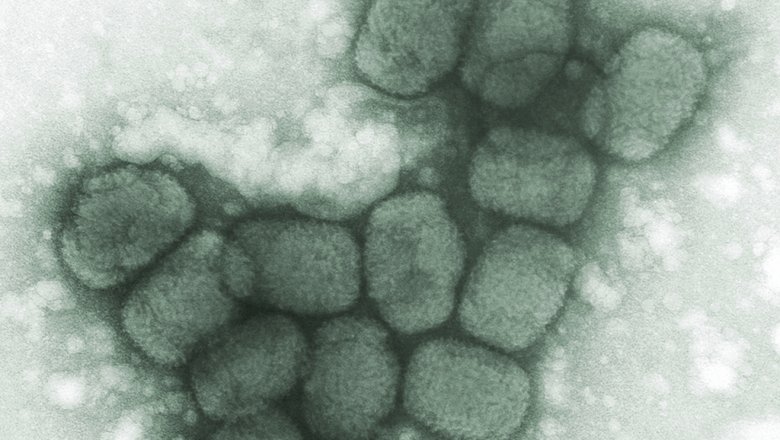

В Китае и Монголии появились случаи бубонной чумы. Что это такое и насколько опасно?

Власти Китая сообщили о случае заболевания бубонной чумой в автономном округе Внутренняя Монголия на северо-западе страны.  Источник: Getty Images Пациент — местный пастух, имя которого не сообщается, — 4 июля был госпитализирован в клинику в городе Баян-Нур и находится в стабильном состоянии. Каким образом он заразился, неизвестно. Власти до конца текущего года ввели в автономном округе режим безопасности 3-й степени, подразумевающий запрет на поедание мяса животных, потенциально являющихся разносчиками чумы, и призыв к населению немедленно сообщать обо всех подозрительных случаях. В соседней Монголии с прошлой недели выявлено по меньшей мере три случая с подозрением на бубонную чуму. Что такое бубонная чума? Болезнь вызывается бактерией Yersinia pestis, живущей в организмах грызунов и обитающих на них блох. От человека к человеку передается в основном воздушно-капельным путем. Название происходит от бубонов — болезненных темно-красных вздутий лимфоузлов под мышками и в паху. Помимо бубонной чумы, существует легочная чума, являющаяся более заразной и соответственно, опасной. До появления антибиотиков чума практически неизбежно вела к скорой смерти, но в наши дни успешно лечится антибиотиками, если ее не запустить. Ключевое значение имеют ранняя диагностика при помощи анализов крови и тканей. В Средние века эпидемии чумы случались каждые несколько десятилетий. Также было несколько пандемий: Юстинианова чума в VI веке и «Черная смерть» в XIV веке, от которых только в Европе скончались, по оценочным данным, по 25 миллионов человек. В России в XIV-XVIII столетиях произошли четыре крупные эпидемии чумы с десятками тысяч жертв каждая. В 2010—2015 годах в мире было зафиксировано 3248 случаев чумы, из которых 584 закончились летальным исходом. Последний случай смерти от чумы в Китае имел место в июле 2014 года в западной провинции Ганьсу. Последняя по времени значительная вспышка в мире произошла в ноябре 2017 года на Мадагаскаре, где заболели 2348 и скончались 202 человека. Как развивается бубонная чума Симптомы обычно проявляются на второй-шестой день после заражения. Помимо бубонов, достигающих величины куриного яйца, они включают в себя высокую температуру, озноб, головную и мышечную боль, общую слабость. Чума поражает легкие, вызывая кашель, боль в груди и затрудненное дыхание. Бактерии проникают в кровеносную систему, что ведет к сепсису и отказу важных органов. Как заражаются чумой Основными источниками инфекции являются блошиные укусы, физический контакт с животными-носителями, в частности, крысами, мышами и сусликами, и дыхание зараженных людей или животных. Собаки и кошки заражаются чумой через блох или съев мертвого грызуна. При соприкосновении с кровью инфицированного животного человек способен заразиться через царапины на коже. Тело человека, умершего от чумы, может быть источником заражения живых, особенно при подготовке покойного к похоронам. Грозит ли нам новая пандемия? Очаги чумы все еще существуют в некоторых частях мира. В последние годы вспышки имели место в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. Но их удалось быстро остановить. «Хорошо, что в данном случае болезнь удалось выявить на ранней стадии, изолировать пациента, начать лечение и предотвратить распространение», — говорит доктор Мэтью Драйден, консультант-микробиолог из Университета Саутгемптона. Бубонная чума, в отличие от COVID-19, вызывается не вирусом, а бактерией, и эффективно лечится антибиотиками. Несмотря на тревожащее внешнее сходство — новая инфекционная угроза наступает с Востока! — есть все основания полагать, что это изолированный случай, с которым вскоре будет покончено. Ну вот же ! Старая добрая бубонная чума ! В 14-18 веках от нее пол Европы вымирало! А то КОВИД ! https://news.mail.ru/society/42470125/?frommail=10 |

В Кремле ответили на заявление о присоединении ДНР к России

«Я информацией на этот счет не располагаю», - Дмитрий Песков. «Я информацией на этот счет не располагаю», - Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление первого премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Бородая о том, что ДНР и ЛНР в скором времени войдут в состав России. «Я информацией на этот счет не располагаю», – цитирует Пескова РБК. А надо бы ! https://pulse.mail.ru/article/v-krem...=pulse_mail_ru |

15 самых агрессивных животных.