|

Генерал Андерс: История большого польского дезертирства Генерал Андерс: История большого польского дезертирстваВторая мировая война, помимо всего прочего, оставила после себя и немало примеров специфического юмора, который спустя десятилетия понятен лишь немногим. Существовал в ту пору такой анекдот: «Что такое Вторая мировая война? Это попытка СССР, Англии и США заставить армию Андерса воевать». Генерал Владислав Андерс в нынешней Польше почитаемая фигура — национальный герой, борец с нацизмом и коммунизмом. Советским людям Андерс запомнился иначе — как человек, в самое лихое военное время пивший и гулявший за счет Советского Союза, а затем без зазрения совести покинувший поле боя. 22 августа 1941 года на совещании в Генштабе РККА были определены пункты формирования польских воинских соединений. Штаб армии было решено дислоцировать в Бузулуке, 5-ю пехотную дивизию в Татищеве, около Саратова, 6-ю пехотную дивизию — в Тоцком (под Бузулуком), запасный полк — в посёлке Колтубановском. «В Бузулуке штаб получил в своё распоряжение красивый дом, гостиницу для офицеров, пятикомнатный особняк для командующего армией и ряд других помещений, где разместились сборный пункт для вновь прибывающих, комендатура гарнизона, отделы штаба и отдел социальной опеки», — вспоминали офицеры армии Андерса. Польская армия в Средней Азии В соответствии с соглашением от 14 августа 1941 года, «армия Андерса» рассматривалась как «часть вооружённых сил суверенной Польской Республики», которой будут присягать на верность её военнослужащие. По окончании войны армия должна была вернуться в Польшу. В соответствии с соглашением, польские воинские части должны были быть направлены на фронт по достижении ими полной боевой готовности. Только в сентябре и октябре 1941 года СССР передал «армии Андерса» вооружение для одной пехотной дивизии: 40 артиллерийских орудий, 135 миномётов, 270 станковых и ручных пулемётов, 8451 винтовку, 162 пистолета-пулемёта, 1022 пистолета и револьвера. Одновременно Великобритания поставляла обмундирование для армии Андерса. ( Нашим они побрезговали…) Генерал выражал недовольство поставками, которые он считал недостаточными. Но на самом деле польскую армию снабжали настолько, насколько это было возможно. Оружия и боеприпасов не хватало на фронте, где враг вплотную подходил к Москве. В декабре 1941 года по настоянию Андерса глава правительства Польши добился у СССР разрешения на увеличение польской армии в СССР до 96 тысяч человек. 25 декабря 1941 года Государственный комитет обороны СССР принял постановление «О польской армии на территории СССР», определявшее её численность (96 тысяч человек), количество дивизий и дислокацию (штаб и его учреждения в Янги-Юль Узбекской ССР, дивизии в Киргизской, Узбекской и Казахской ССР). Фактически, штаб армии Андерса находился в посёлке Вревский Янгиюльского района Ташкентской области Узбекской ССР. К январю 1942 года на армию Андерса Советский Союз израсходовал 69 миллионов рублей, передав тысячи единиц оружия и десятки тысяч комплектов обмундирования. И все это в период тяжелейшего отступления, а затем сражения под Москвой. Советское правительство было крайне заинтересовано в помощи польских подразделений. Но в начале декабря 1941 года на встрече со Сталиным Андерс и Сикорский убеждали Сталина в том, что польские подразделения нужно отправить для дальнейшей подготовки в Иран. Дескать, там для этого наиболее подходящие условия Реакция Сталина, согласно стенограмме беседы, была такова: «Тов. Сталин указывает, что мы не можем заставить поляков драться… Если поляки не хотят, то мы обойдемся и своими дивизиями». Обстановка медленно начинала накаляться. Спецслужбы докладывали, что в армии Андерса царят антисоветские настроения, офицеры не собираются вступать в войну, пока она не перейдет на территорию Польши, и прямо говорят о будущем «противостоянии с Советами». Возникал вопрос: а кто вообще готовится в тылу за советский счет — союзник или «пятая колонна»? Кремль начинал охладевать и к Андерсу, и к «польскому проекту» в целом. Новые запросы генерала о поставках все чаще получали отказ. Андерс жаловался в Лондон, откуда пытались воздействовать на союзника. 18 марта 1942 года, на очередной встрече генерала со Сталиным была достигнута договоренность о переводе в Иран той части польских подразделений, в снабжении которых было отказано. Разговор о возможном участии поляков в боях с немцами снова не клеился. Сталин, которому, кажется, все уже в этом вопросе стало ясно, заметил: «Если поляки не хотят здесь воевать, то пусть прямо и скажут: да или нет… Я знаю, где войско формируется, так там оно и останется… Обойдемся без вас. Можем всех отдать. Сами справимся. Отвоюем Польшу и тогда вам её отдадим. Но что на это люди скажут…» Иран вместо Сталинграда Всех далеко идущих последствий этих слов Андерс не понял. Он полагал, что добился своей главной цели. В начале лета 1942 года было принято окончательное решение о переброске армии Андерса в Иран. 31 июля 1942 года генерал получил утвержденный Сталиным план окончательной эвакуации. Андерс в ответ поблагодарил советского лидера за помощь и заявил: «Стратегический центр тяжести войны передвигается в настоящее время на Ближний и Средний Восток». А в это самое время набирало обороты одно из главных сражений войны — Сталинградская битва. В довершение всего Андерс выразил надежду, что советское правительство продолжит призыв поляков на своей территории, дабы они поступали в польскую армию в качестве пополнения. Как на все это удавалось отвечать дипломатично — загадка.Больше 90 тысяч поляков одевались, экипировались, вооружались, кормились за счет воюющей страны, чтобы затем, в самую трудную минуту, воевать исключительно в своих интересах. А ведь те снаряды и патроны, что получали поляки, не доставались бойцам, дравшимся на передовой. А ведь тот хлеб, что они ели, не доставался обычным гражданам. Было ясно, что для нашей страны ни генерал Андерс, ни его армия, никогда не будут настоящими союзниками. Как и говорил Сталин, Польшу отвоевали и отдали полякам. Но не тем, кто сбежал, а тем, кто дрался с фашистами, не щадя сил. Андерс смириться с этим не смог. До конца жизни он был одним из лидеров польской эмиграции, надеялся на войну между Западом и СССР, и свержение коммунистического режима. До реализации мечты Андерс не дожил — он умер в Лондоне в мае 1970 года. Но в сегодняшней Польше Владислав Андерс — одна из самых почитаемых фигур. Выбор героев тоже много говорит о том, какие ориентиры близки власти в данный момент. https://historygreatrussia.ru/2020/0...-dezertirstva/ |

Американские стервятники над Белоруссией Американские стервятники над Белоруссией Внешнюю политику Белоруссии в самой республике предпочитают называть красивыми словами «многовекторная» и «сбалансированная». В реальности существует не такое красивое, но более подходящее для нее слово – лимитрофная. Республика вот уже почти три десятилетия маневрирует геополитическими полюсами силы, играя на противоречиях между ними и региональных кризисах. В этом она не оригинальна. Такую политику проводят или проводили многие постсоветские государства. Вот только есть одна проблема – ее невозможно проводить бесконечно. Всегда велик шанс не вписаться в очередной поворот глобальной политики или попросту заиграться, переоценив свои возможности. Примеров тому хватает. Наиболее известные – бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, живущий сейчас в Минске, или его украинский коллега и собрат по несчастью Виктор Янукович, живущий в Ростове-на-Дону. С последним сейчас все чаще сравнивают Лукашенко. А Белоруссию 2020 года, соответственно, с Украиной 2013-го. Оправдано ли такое сравнение? И да, и нет. Нет – потому что политическая ситуация в Белоруссии сильно отличается от той, что тогда была на Украине. И об этом не устают говорить белорусские провластные эксперты. Во-первых, в Белоруссии нет такого раскола. Нет своей Галичины и своего Донбасса. Да, Гродно чуть больше тяготеет к Польше, Витебск – к России, но это – не критичные отличия, никакой вражды между регионами нет, а самым оппозиционным и прозападным является Минск. Янукович во многом пустил ситуацию на самотек, заигрывал с самыми радикальными националистическими силами, позволял отрабатывать майданные технологии на многочисленных акциях протеста, которые порой не прекращались годами. Лукашенко, хоть и покровительствует обособлению Белоруссии от общерусского пространства и насаждению новой, во многом искусственной идентичности белорусов, но сам жестко контролирует процесс, не позволяя принимать радикальные и опасные для своей власти формы. Если в республике и существуют националистические боевые группы, подобные украинским – то информация об их существовании присутствует лишь на уровне слухов. Лукашенко гораздо лучше контролирует ситуацию в стране, и шансы на переворот майданного типа в ближайшие месяцы невысоки. Да – потому что в Белоруссии сложилось многочисленное, хорошо структурированное и проплаченное западное лобби, включающее не только практически всю оппозицию, но и многочисленные НГО, якобы, культурного и просветительского характера, значительную часть местных элит, также осваивающих западные гранты, часть высшей номенклатуры и экспертного сообщества. И так же, как и Янукович, Лукашенко с Макеем явно переоценили свои силы и значимость на геополитической арене, ввязавшись в крупномасштабную игру глобальных акторов.  Пожалуй, после визита Помпео, белорусское руководство заигралось даже сильнее. Отношения между Россией и Западом сейчас гораздо хуже, чем были в 2013 году. Кроме того, Соединенные Штаты при Трампе стали крупнейшим в мире производителем нефти, и сейчас ведут с Россией жесткую борьбу за нефтяные рынки, в первую очередь – европейский. Ставки очень высоки. И в этот момент номинально считавшийся союзником России Лукашенко дает согласие на перехват своего нефтяного рынка американцами, причем по невыгодным для себя ценам. Если к танкеру из небольшой Норвегии россияне еще могли отнестись со снисхождением, то после того, как американская нефть пойдет на белорусские НПЗ, точка невозврата может быть пройдена. Еще одна общая черта между многовекторной Украиной Януковича и многовекторной Белоруссией Лукашенко – то, что их многовекторность возможна лишь тогда, когда Россия ей не противодействует. И украинская, и белорусская экономика критически зависимы от российской. Послемайданный экономический коллапс и развал промышленности на Украине это убедительно доказал. В случае с Белоруссией эта зависимость еще в разы больше. Экономика республики фактически нежизнеспособна в отрыве от российского рынка. Она ориентирована на экспорт и значительная часть этого экспорта приходится на Россию. Как-либо переориентировать его в ближайшее время не представляется возможным. Даже экспорт нефтепродуктов в Европу является рентабельным за счет дешевой российской нефти. По некоторым отраслям доля российского рынка в белорусском экспорте составляет более 80 процентов. В том числе по сельскому хозяйству. Помпео, пообещав обеспечить 100 процентов потребности Белоруссии в нефти, разумеется, не пообещал в равной степени компенсировать белорусские потери закупками картошки, молока и тракторов. А российский рынок республика, видимо, начнет терять. Крупные торговые сети начнут отказываться от белорусских продуктов, пойдет импортозамещение по другим позициям. Для российской экономики это станет только драйвером роста, а для белорусской будет означать неминуемый крах, в сравнении с которым украинские проблемы 2014 года покажутся цветочками. Вот в условиях этого экономического краха и возможен социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями. В последние полтора года в Минск часто прилетали высокопоставленные американцы. Они подобны стервятникам – кружат, спускаясь все ближе и ждут, когда можно будет приступать к трапезе. Их не интересует ни белорусская экономика, ни уровень жизни белорусов, ни мир в стране, ни, тем более, судьба Лукашенко. Их цель, не стесняясь, озвучил еще в 2018 году бывший помощник того же Помпео Уэсс Митчелл – «бастион против российского империализма». Заодно на строительстве бастиона можно и заработать. В Минске Помпео уже пообещали упрощение доступа американского бизнеса в Белоруссию. Какой это может быть бизнес – мы неплохо представляем на украинском же примере Хантера Байдена и Пола Пелоси-младшего. https://www.politnavigator.net/ameri...orussiejj.html |

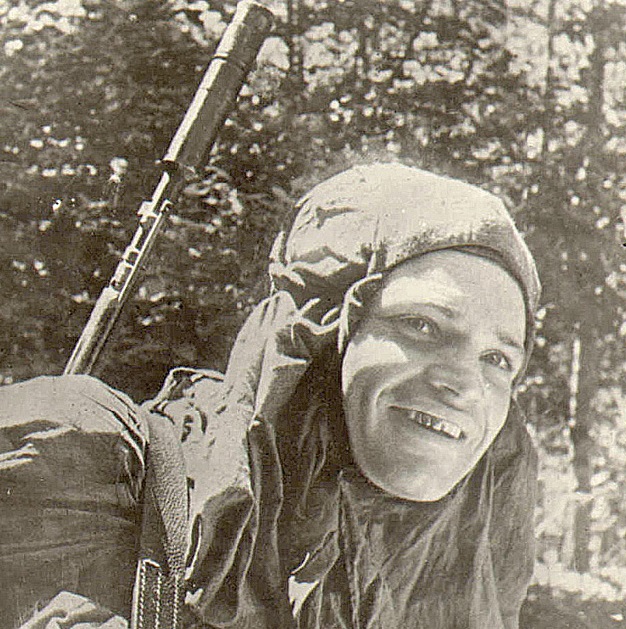

Как чеченцы относились к украинским наемникам в Первую чеченскую Российские военнослужащие называли этих наемников «салом в окопах» и предпочитали в плен не брать, как и русских, воевавших на стороне чеченских бандформирований. «Ичкерийцы» подобных «солдат удачи» воспринимали неоднозначно. Сколько их было Пресс-секретарь Джохара Дудаева, Мовлади Удугов, в феврале 1995 года в интервью журналистам отрицал, что среди чеченских формирований, воевавших против российских войск, есть наемники. По поводу боевиков украинской национальности он выразился так (дословная цитата из видеоинтервью): «Что касается украинцев, то действительно, здесь [на стороне дудаевцев] воюют 3 украинца, одного убили, осталось два. Потом дополнительно 4 человека прибыло, из них трое погибло». По словам Удугова, на февраль 1995 года в Чечне воевали 2 украинца, Удугов их называл добровольцами, не наемниками. В интернете есть еще одно видео, оно также датировано 1995 годом, на котором один из активистов украинской праворадикальной организации УНА*-УНСО** Александр Музычко (Сашко Билый) говорит, что в Чечне на стороне боевиков воюют 200 человек украинской национальности. По словам украинского журналиста и руководителя гуманитарной миссии украинского правозащитного комитета «Хельсинки-90», Евгения Дикого, за все время Первой чеченской кампании в Чечне на стороне дудаевцев сражались порядка 300 украинцев. «Идейные» и «мясо» Геннадий Трошев, который в Первую чеченскую кампанию командовал Объединенной группировкой войск Минобороны РФ в Чечне, в своих мемуарах писал, что боевики презирали украинских наемников за их лень и алчность. У «ичкерийцев» говорил Трошев, эти «солдаты удачи» были на втором месте по шкале ценностей после предателей-русских, воевавших на стороне чеченских боевиков – тех «иноверцев», обратившихся в другую веру, сепаратисты презирали еще больше. Генерал-полковник даже упоминал о том, что украинских наемников в Чечне нередко продавали в рабство, поэтому вербовка новых на Украине проходила трудно, и во Второй чеченской кампании их уже воевало значительно меньше. Автор ИА ЧеченИнфо, Сергей Дорошенко, также пишет, что чеченские полевые командиры были невысокого мнения о боевых качествах украинских «солдат удачи». В феврале 1996 года шли бои за поселок Новогрозненский. Взятые в плен боевики рассказали федералам, за что Салман Радуев приказал расстрелять пятерых украинских наемников – те в самый разгар боев пришли к полевому командиру сепаратистов за «зарплатой», дескать, сроки их контрактных обязательств истекли. Радуев им ответил, что перед «расчетом» надо разоружиться. А затем отдал приказ расстрелять просителей. Дорошенко выделил два типа украинских наемников, воевавших в Первую чеченскую кампанию – идейных националистов, которые в основном занимались просепаратистской пропагандой и маргиналов – уголовников, авантюристов, которые решили таким способом подзаработать. Представителей последней категории наемников «ичкерийцы» заставляли делать самую грязную работу, вплоть до прочесывания местности в поисках минированных участков – в качестве живых «миноискателей». Негативное отношение к «салу в окопах» формировалось среди чеченцев еще и в связи с тем, что эти наемники не брезговали мародерством, грабежами местного населения. Мнимые герои Есть официальные сведения и об украинцах, к которым «ичкерийское» руководство в Первую чеченскую кампанию якобы благоволило. В сентябре 2015 года о причастности Арсения Яценюка (на тот момент премьер-министра Украины) к участию в бандформированиях заявил глава российского Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Бастрыкин утверждал, что Дудаев наградил Яценюка высшей наградой Ичкерии «Герой нации» за уничтожение российских военнослужащих. Сам Яценюк категорически отверг свою причастность к этой деятельности. «Не видел», по его же собственным словам, на первой Чеченской Яценюка среди сепаратистов и бывший бригадный генерал боевиков Ахмед Закаев. «Героя нации» от Дудаева в первую Чеченскую кампанию получил «охоронець першого президента» Александр Музычко (Сашко Билый), который возглавлял один из отрядов украинских националистов, и, по воспоминаниям сослуживцев, отличался особой жестокостью по отношению к пленным федералам. В начале марта 2014 года Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в целях нападения на российских граждан (за деятельность в Чечне во время первой Чеченской кампании). СКР официально прокомментировал, в чем подозревался Музычко: по мнению предварительного следствия, Сашко Билый лично пытал и убил не менее 20 российских военнослужащих. Через 17 дней после возбуждения в России уголовного дела, Музычко, с середины 90-х активно занимавшегося на Украине преступной деятельностью, пристрелили при задержании местные спецназовцы. *Признана в Российской Федерации экстремистской организацией. ** Признана в Российской Федерации экстремистской организацией. https://russian7.ru/post/kak-chechen...-ukrainskim-n/ |

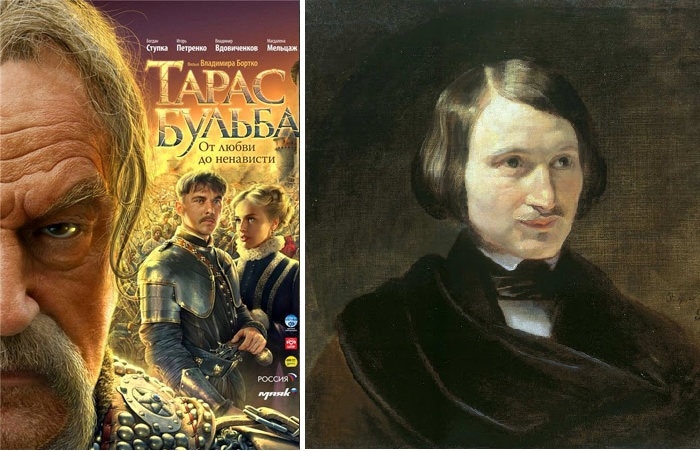

Почему в СССР не могли снять фильм про Тараса Бульбу и за что позже его прокат запретили в Украине

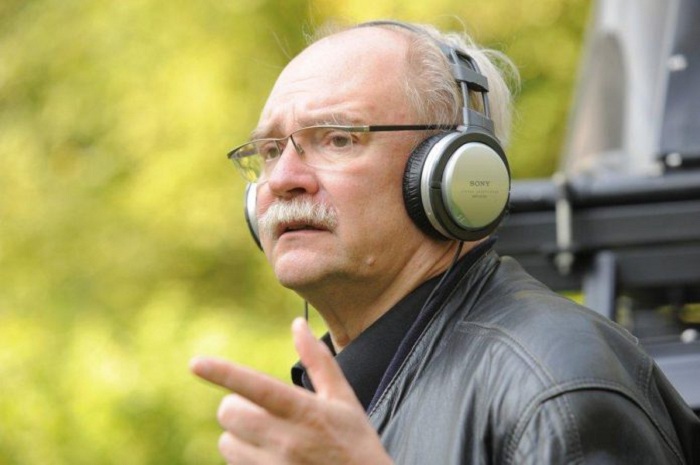

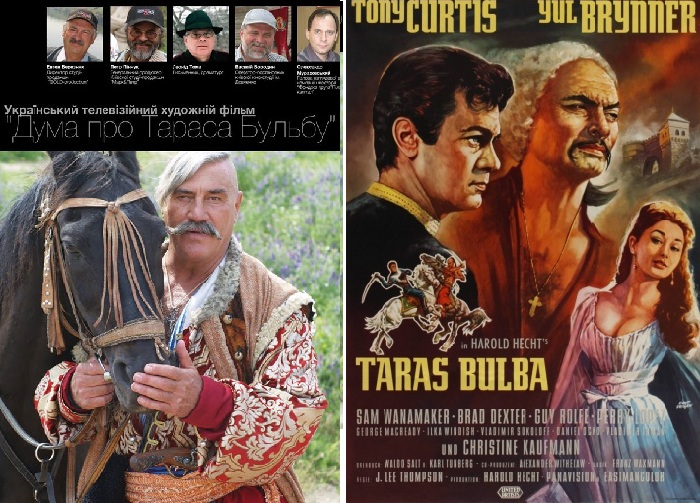

Мало, кто знает, что знаменитая повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба" за всю историю мирового кинематографа была экранизирована множество раз. Однако на родине писателя до недавнего времени не было снято ни единой версии, основанной на сюжете его бессмертного творения. И это при том, что ее дважды экранизировали в Германии, а также во Франции, Великобритании, Италии, США и Чехословакии. Почему так вышло и, что мешало кинематографистам советского времени увековечить образ казачества времен Запорожской Сечи на экране, далее в обзоре. Справедливости ради нужно отметить, что многие отечественные режиссеры в разное время испытывали огромный интерес к этому произведению. Первым в 1940 году за повесть Гоголя попытался взяться Александр Довженко. На киевской киностудии уже был назначен даже первый съемочный день... Но не суждено было осуществиться этому проекту: день в день – 22 июня 1941 года – началась Великая Отечественная война. На фронт тогда отправилась большая часть съемочной группы, чтобы запечатлевать хронику страшной реальной войны, нависшей над страной на целых четыре года. Спустя годы, в конце 60-х, классик отечественного кинематографа Сергей Бондарчук мечтавший экранизировать "Тараса Бульбу", лично написал сценарий и готов был даже сыграть главного героя. Однако чиновники Минкультуры СССР настоятельно порекомендовали Бондарчуку подыскать "какое-нибудь другое произведение для воплощения на экране".  Российский режиссер – Владимир Бортко. И, наконец, не так давно, а если быть точнее - в 2008 году за экранизацию "Тараса Бульбы" взялся известный российский режиссер – Владимир Бортко. В отличие от американской, французской, немецкой и других версий он решил максимально приблизить экранизацию к оригиналу, разумеется во второй редакции Гоголя.  1 Премьера фильма состоялась 2 апреля 2009 года, на следующий день после юбилейной даты — 200-летия Николая Васильевича Гоголя. Кинолента с огромным успехом пошла в прокат на территории всех стран постсоветского пространства, собрав за один месяц показа более 5 миллионов просмотров. И все было бы ничего, если бы не внешнеполитические события, буквально разбившие дружеские отношения двух братских народов - России и Украины. В 2014 году государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в выдаче прокатных удостоверений российскому фильму. В официальном заявлении было указано, что фильм «искажает исторические события, фальсифицирует и дискредитирует украинскую национальную идею и в целом является вопиюще антиукраинским, ставит под сомнение само существование украинского народа». А пресс-служба Госкино подчеркнула в своем заявлении: «Бортко экранизировал именно вторую версию гоголевской повести, созданную по требованию царя, где существенно смещены акценты на Русь и российское, а Украина и украинское почти отсутствуют». Хотелось бы внести ясность, почему так ополчилась украинская чиновничья рать против киноверсии Бортко. А для этого нужно вернуться к истокам истории создания повести. История создания повести «Тарас Бульба» Гоголевское творение имеет длинную и сложную историю своего создания... Задумав в 30-х годах 19 века написать историческую повесть, писатель занялся глубоким изучением первоисточников и документов. На ряду с этим Гоголь ознакомился с описаниями очевидцев того смутного времени, а также народным украинским творчеством: песнями, думами, легендами. Именно они помогли автору постигнуть дух народной жизни, характерные особенности, психологические аспекты казацкой вольницы, национальную самобытность. Повесть «Тарас Бульба» впервые была опубликована в 1835 году в сборнике «Миргород». Именно в то время она вызвала массу нареканий со стороны царской цензуры на язык ее написания и на некоторые аспекты, связанные с политикой. Редакционная авторская работа над этим произведением продолжалась в течение девять лет: Гоголь дописывал множество новых эпизодов, переписывая целые главы повести. И лишь в 1842 году во втором томе «Сочинений» повесть «Тараса Бульба» вышла в свет в новой редакции. Именно эта версия считается самой полной и окончательной. Однако совсем редко в источниках упоминается о том, что у самого Гоголя к редактору этого издания было множество претензий. Уж слишком много оказалось в тексте существенных несогласованных правок и изменений в отличие от оригинального текста. Редактором были убраны практически все слова и словосочетания, не соответствующие нормам русского литературного языка, в большей степени украиноязычные. Подтверждением того, что редактор Н.Я. Прокопович приложил ко второй версии в некоторой степени "отсебячину", является сохранившаяся оригинальная рукопись самого Николая Гоголя, которая им собственноручно была подготовлена для второго издания. Ее то и обнаружили в шестидесятые годы 19 века среди подарков Нежинскому лицею от графа Кушелева-Безбородько. Именно он выкупил бесценную рукопись у семьи Прокоповичей в 1858 году. Невзирая на оригинальную находку, длительное время последующие издания по-прежнему перепечатывались не с оригинала рукописи, а с издания 1842 года, с редакторскими правками. К слову, первая попытка сблизить и объединить авторские оригиналы рукописей Гоголя, и издание 1842 года была сделана в Полном собрании сочинений Гоголя (Издательство АН СССР, 1937—1952). И нужно отметить, что невзирая на весь ажиотаж вокруг редакторских правок, повесть претерпела совсем несущественное изменение. Что написано пером - не вырубишь топором Подытоживая вышесказанное, напрашивается вывод, что вовсе не фильм Бортко, а именно небольшое литературное художественное произведение гениального писателя, вобравшее в себя отголосок далекой эпохи, исторические события смутного времени, жизненные приоритеты народов, живущих по-соседству всерьез всколыхнуло именно сейчас понятие национальной принадлежности, затронув интересы нескольких держав: Украины, России, Польши, Израиля... И в этом межнациональном столкновении интересов вовсе нет "заслуги" русского режиссера. «Великорусская позиция, в которой обвиняют Бортко украинцы, принадлежит вовсе не ему, а самому Николаю Гоголю. Для патриотов молодого украинского государства, стремящегося сегодня как можно быстрее сформировать собственную национальную культуру и избавиться от русского влияния, это, конечно, очень обидно. Но делать тут нечего — что написано, то написано. И Бортко, в точности придерживающегося авторского текста и позиции Гоголя, винить особо не в чем». Поэтому весьма правомерен ответ России на запрет показа «Тараса Бульбы» в Украине: « А почему только фильм? Надо и книгу!» А ведь действительно, Гоголю неоднократно ставили в вину недостоверность исторического содержания повести, а также чрезмерную героизацию казачества, приписывание зверских расправ шляхтичам и бесчинств - евреям. Так, собое недовольство повесть вызвала в среде польской интеллигенции. Поляки были возмущены тем, что в «Тарасе Бульбе» польская нация представлена агрессивной, кровожадной и жестокой. Евреи были возмущены не меньше, так как изображены Гоголем как мелкие воришки, предатели и безжалостные вымогатели, лишённые всяких человеческих черт. А с другой стороны: художественное произведение, на то оно и художественное... Объективно же судить о фильме можно лишь, просмотрев его. Уверенна, каждый найдет в нем что-то для себя. Равнодушным остаться просто невозможно... О том, как снимался кинофильм, о ролях и актерах, о том что осталось за кадром «Тараса Бульбы», читайте в следующем обзоре. Послесловие Как упоминалось выше, повесть Н.Гоголя «Тарас Бульба» кинематографы разных стран экранизировали 9 раз. Краткий видеоанонс украинской и американской версии вы можете увидеть в конце обзора.  Что любопытно, в ответ на киноленту Владимира Бортко в сжатые сроки на Украине была снята 63-минутная версия «Тараса Бульбы» режиссёрами Петром Пинчуком и Евгением Березняком, которая так и не вышла в кинопрокат, однако демонстрировалась на телевидении и тиражировалась на DVD. В роли Тараса Бульбы был задествован украинский актер М. Голубович. В 1962 году зрители увидели американскую версию «Тараса Бульбы». Картина была снята совместно с югославскими кинематографистами. Главним режиссером фильма был Дж. Ли Томпсон. В роли Андрия - звезда американского кино Тони Кёртис. Нужно отметить, что эта версия в большей степени смотрится комично. Невзирая на большой бюджет, знаменитых актеров, дорогостоящую экипировку здесь от Гоголя осталось мало чего. Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010220/45353/?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F %2Fpulse.mail.ru |

Виктор родился в интеллигентной столичной семье с иркутскими корнями. Артист рассказывал, что, когда мама забеременела, пообещала родить папе сына, но только при одном условии: «Вези меня в Москву, Паша. Пусть он будет москвичом». Так и сделали. Папа артиста был инженером, а мама врачом. Когда малышу исполнился годик, началась война. Отец ушел на фронт. Артист в интервью расскажет, что окончание войны и возвращение отца было для него одним из самых сильных впечатлений детства. Птицы Своим любимым местом Виктор Павлович называл Птичий рынок, потому, что именно с ним связаны детский воспоминания артиста. Он говорил, что птицы снимают стресс, разводил юношей голубей, подкармливал щеглов и прочих московских пташек. Позднее, став артистом Московского академического Малого театра, попросил худрука отдать ему чердак и стал разводить там голубей и перепелок. В театре считалось, что взмывающие ввысь голуби — души актеров, некогда там работавших.  Хулиган Впрочем, до артистической карьеры надо было еще дойти. В школьные годы Витя слыл настоящим хулиганом, на которого ни учителя, ни папа, тогда уже занимавший хорошее место в аграрном министерстве, достучаться не могли. Знаменитое оттопыренное ухо, которое добавляет артисту колорита, он получил в наследство от своей юности. В одном из источников говорится, что травма осталась от уличной драки. Но сам артист рассказывал, что в юности увлекался борьбой и ухо ему сломали на ринге.Однажды, вместе с дворовыми приятелями, юноша попался на хулиганстве. Тогда только папины большие связи помогли ему миновать уголовного преследования. Будущий артист так перепугался, что с тех пор стал значительно тише. А, окончив седьмой класс, не стал оставаться в школе, а отправился на завод — учеником слесаря.   Артист Однако на сцену юношу тянуло. Родители воспитали в нем страсть к искусству, водя его по театрам и выставкам, пока был ребенком и слушался родителей. Получив специальность, Виктор Павлович отправился в школу рабочей молодежи, которую и окончил, чтобы поступить в театральное. Иначе образования ему не хватало. Поступил в «Щепку» и школу-студию МХАТ, остался в первой.Но спустя пару лет не сдал экзамены: не смог говорить. Сначала думал, что нервное, но голос не восстанавливался. Лишь спустя некоторое время пошел «сдаваться» врачам. Оказалось, что на связках образовались узлы, которые требовали операции. Год артист восстанавливался после хирургического вмешательства на кафедре грима. Очень боялся остаться без театра. Твердил себе, что если не восстановится и обратно не переведется, хотя бы останется при театре гримером. Но операция прошла хорошо, связки зажили и окрепли. Театры На курс попал вместе с Олегом Далем, с ним же отправился в свою первую труппу — в «Современник». Но однокурснику отдавали самые значимые и сложные роли, тогда как Павлова «задвигали». Устав ругаться по этому поводу, он ушел в театр им. Ермоловой. Там актеру нашлось куда больше ролей. И свою единственную любовь он встретил именно там.   Мама артиста была известным в столице гинекологом. Она напутствовала сына, дескать, будешь артистом, будут женщины на тебя внимание обращать. Не заводи любовниц. Пусто это. Ищи любовь. Она есть. Любовь И он нашел. Актриса театра им. Ермоловой Татьяна Говорова была такой же яркой и звонкой девушкой, какой он помнил мать. За кареглазой красоткой пришлось побегать, чтобы она уделила молодому артисту внимание. И вот, сдалась! Чтобы девчонка не сбежала, Виктор Павлович поспешил сделать ей предложение. Знаменитым Павлов стал уже в браке. Известно, что Гайдаю понравилось то самое оттопыренное ухо.Режиссер увидел в артисте студента-двоечника с радиопередатчиком, а тот не подкачал. Сцена про «билет, а при нем задача» до сих пор считается одной из самых уморительных в «Приключениях Шурика». Единственная дочь Виктора Павловича Александра родилась, когда папина популярность уже набирала обороты. Повзрослев, Саша не выберет родительскую профессию. Она захочет пойти по стопам бабушки и окончит столичный мединститут. Но всю жизнь ее будет манить небо, поэтому, после небольшой врачебной практики, девушка станет стюардессой. Человек эмоций На счету Павлова будет порядка ста пятидесяти кинофильмов. Частенько он играл и главные роли. Поклонники помнят его картинам «Адъютант его превосходительства», «Гардемарины, вперед!», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим картинам. Последняя лента, в которой Павлов снялся — комедия «Москва улыбается», датированная 2008 годом.  Виктор Павлович был из тех людей, которым свойственна эмоциональность, потому и болезни его были связаны с сердцем и сосудами. Актер пережил несколько инфарктов и инсульт, после которого оправился и снова научился жить полноценно.Однако на 66-м году жизни у него снова случился сердечный приступ. Супруга, оказавшаяся с ним дома, вызвала «скорую». Но приступ оказался очередным инфарктом, который артист не перенес. Виктор Павлович умер на руках своей единственной любимой супруги. https://www.goodhouse.ru/stars/zvezd...Fpulse.mail.ru |

Кремль под прицелом объективов и артиллерийских орудий

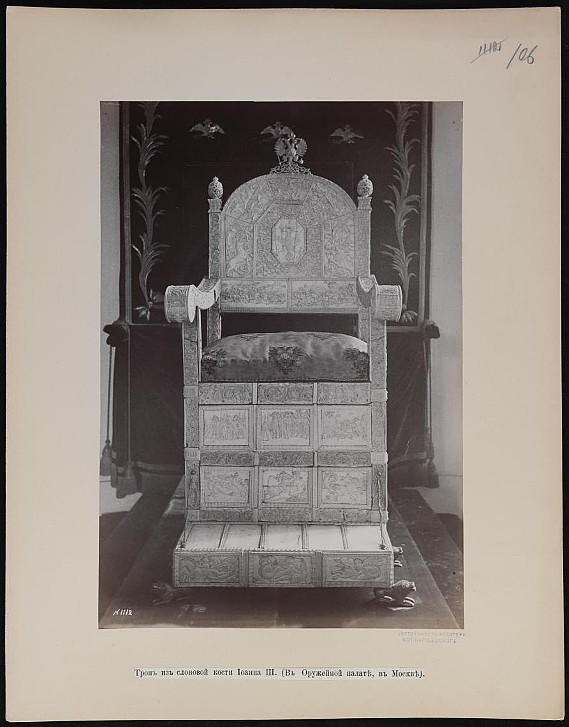

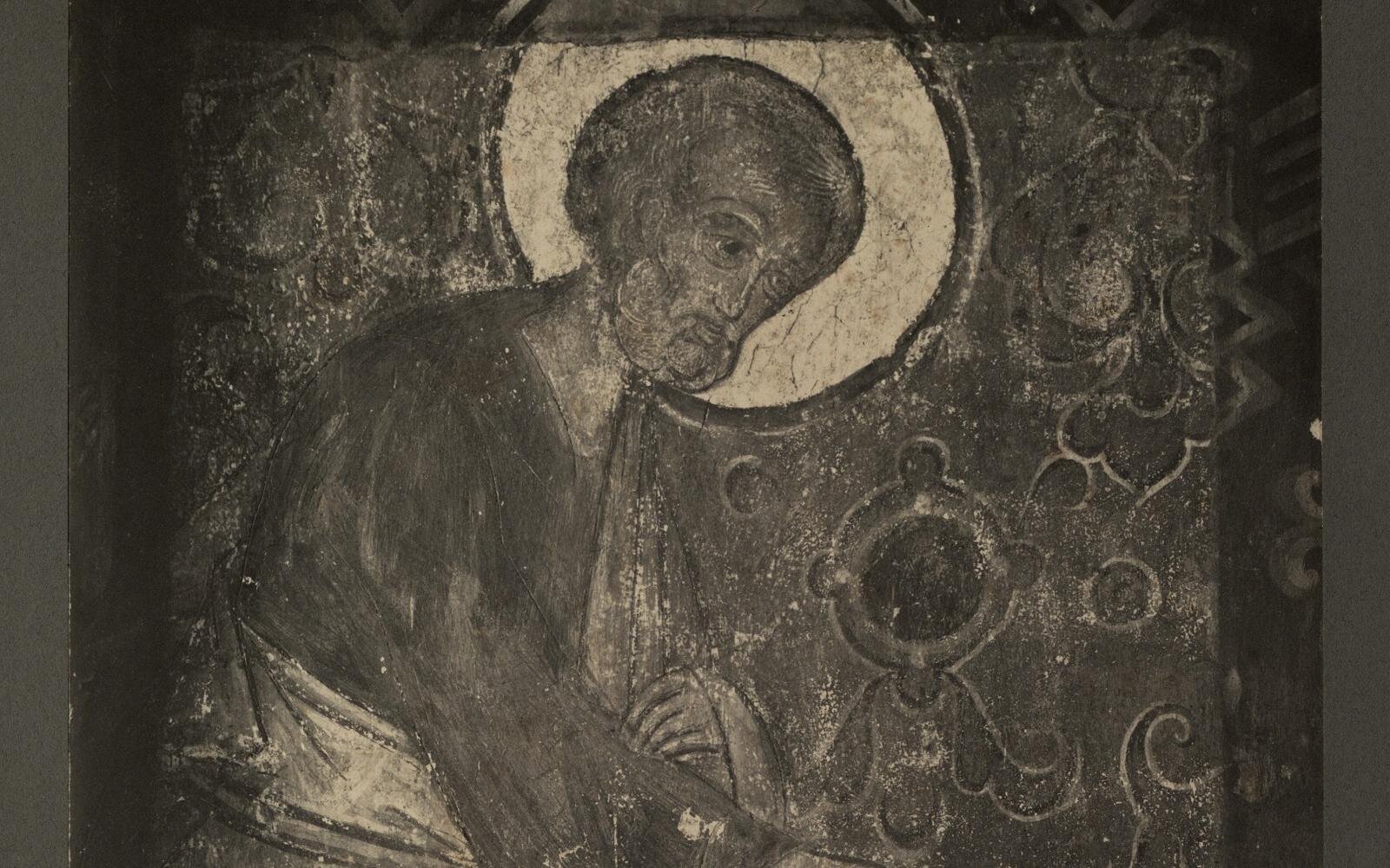

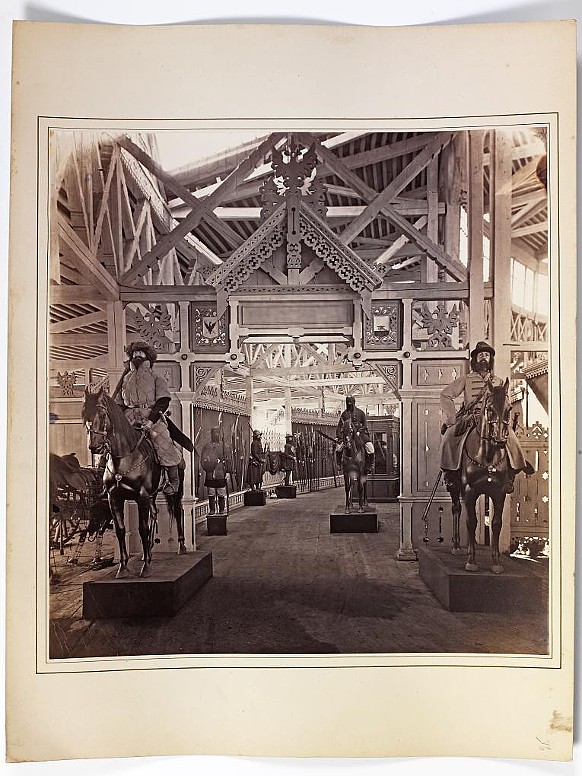

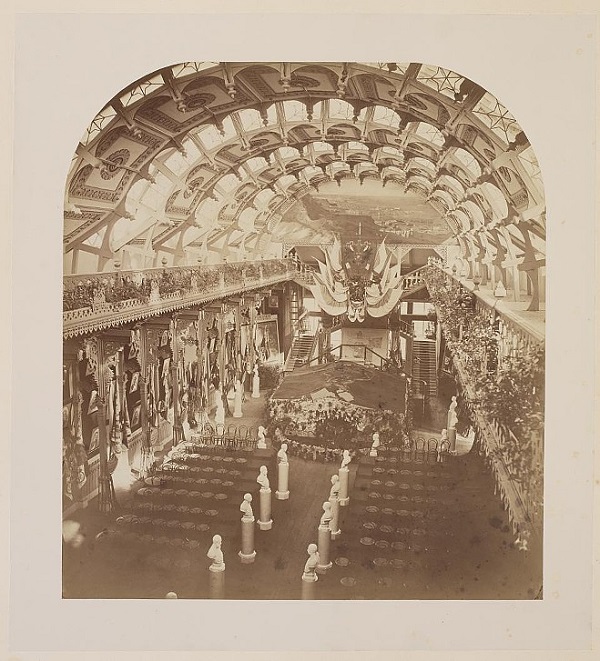

Часто история съемки и события, оставшиеся за кадром, не менее интересны, чем сами фотографии. Первые снимки Кремля и первые московские фотографы Фотография появилась почти одновременно в конце 1830-х годов во Франции и в Англии, но француз Луи Дагер запатентовал свое совместное с Нисефором Ньепсом изобретение первым. Чуть позже Уильям Генри Фокс Тальбот представил свой способ, негативно-позитивный, который стал более популярен и которым мы пользовались до изобретения цифровых технологий. В России новое изобретение вызвало большой интерес, и вскоре после известия о появлении дагерротипии, в 1839 году, член-корреспондент Императорской Академии наук Иосиф Христианович Гамель знакомится с технологиями Тальбота и Дагера непосредственно в Лондоне и Париже, а его дружба с сыном Ньепса приведет к тому, что переписка Дагера и Ньепса окажется в России. Она до настоящего времени хранится в архиве Академии наук. А в Москве талантливый изобретатель Алексей Федорович Греков совершенствует метод Дагера, и уже в 1840 г. о его опытах будут говорить в Париже. Кремль, живописная древняя крепость со своей исторической аурой, не могла не привлечь внимания первых фотографов. Самые первые виды Кремля были выполнены вскоре после изобретения фотографии в начале 1840-х годов, но до нас они дошли не в виде дагерротипов, как они были первоначально выполнены, а в виде литографий, которые были сделаны с фотографического изображения. Они были опубликованы в издании Ноэля Леребура в 1842 года. С момента изобретения фотографии прошло буквально три года. Нельзя не упомянуть и англичанина Роджера Фентона — фотографа, преуспевшего во многих жанрах, но в первую очередь он известен как основоположник военного репортажа. Его самая известная съемка 1855 года — это события Крымской войны. Но до этого кровопролитного противостояния европейских держав в 1852 г. он выполнил прекрасную серию видов Кремля, в том числе и с колокольни Ивана Великого.  Скульптура на верхней площадке Спасской башни. 1911 г. Фотограф Д. М. Гусев. Источник: Музеи Московского Кремля Скульптура на верхней площадке Спасской башни. 1911 г. Фотограф Д. М. Гусев. Источник: Музеи Московского Кремля В собрании Музеев Московского Кремля самые его ранние виды относятся к 1860-м годам. На них можно увидеть очень необычный сегодня вид Спасской башни, тогда ее стрельница имела совсем другой, ампирный облик.  Вид Московского Кремля и Москворецкого моста, не позднее 1909 г. Источник: Музеи Москвоского Кремля Вид Московского Кремля и Москворецкого моста, не позднее 1909 г. Источник: Музеи Москвоского Кремля Занятие фотографией требовало тогда не только солидных финансовых вложений, но и больших физических усилий. Сейчас фотоаппарат помещается в телефоне, а тогда и сами аппараты были громоздкие, и стеклянные пластины для выездной съемки возили с собой. При мокром коллодионном процессе пластины технически нужно было готовить непосредственно перед съемкой, а для этого необходим был темный павильон, где пластину нужно было полить эмульсией, быстро ее достать, немедленно вставить в фотоаппарат и сразу же сделать снимок. Приходилось возить с собой целую лабораторию. Несмотря на все эти сложности, фотографические ателье росли как грибы после дождя, и многие из них окупались.  Южная стена Московского Кремля, не позднее 1911 г. Фотограф Гусев Д. М. Источник: Музеи Московского Кремля Южная стена Московского Кремля, не позднее 1911 г. Фотограф Гусев Д. М. Источник: Музеи Московского Кремля Многие заведения стали успешными, потому что на гребне новой моды многие захотели иметь и свое изображение, и чтобы с ними всегда был облик родных. К тому же люди стали чаще путешествовать, им хотелось привезти с собой на память изображения тех мест, где они побывали, и показать их друзьям. Коллекции видов городов и исторических памятников также позволяли «путешествовать» по всему миру, не выходя из кабинета или библиотеки.  Вид на Смотрильную башенку и Детскую палату Теремного дворца, 1908 г. Источник: Музеи Московского Кремля Вид на Смотрильную башенку и Детскую палату Теремного дворца, 1908 г. Источник: Музеи Московского Кремля Занимались новым фотографическим ремеслом представители самых разных сословий. Например, среди российских знаменитых фотографов того времени есть и крестьянин Олонецкой губернии Петр Петрович Павлов, который еще молодым человеком приехал в Москву и поступил на работу в фотоателье, и дворянин, фотограф московской сыскной полиции Владимир Иванович фон Менгден. В конце XIX — начале ХХ века он имел собственное фотоателье на Тверском бульваре, а потом поступил на службу в полицию, и в 1910 г. снимал последствия ограбления Успенского собора Кремля. Из любителей — в профессионалы Для середины XIX века (да и в последующее время) любитель и профессионал означало главным образом, является ли фотография основным источником заработка для человека или делом для души, а не уровень мастерства и качества снимков. Так, первый известный нам фотограф Оружейной палаты (официально имевший это звание) — московский потомственный гражданин Иван Гаврилович Волков, фотограф-любитель, сын известного московского антиквара Г. Г. Волкова. В 1861 г. он обратился к директору Оружейной палаты А. Ф. Вельтману с предложением выполнить фотографические снимки вещей для новой описи. За свою работу он не просил и не получал никакого вознаграждения, желая «единственно иметь честь состоять на службе при Оружейной палате в звании фотографа». Иван Волков сообщал, что уже более восьми лет занимался фотографией «как любитель искусства, работал за границей под руководством тамошних художников, изучил их приемы и вывез несколько усовершенствованных гелиографических аппаратов». Гелиография — «солнцеписание» — в то время одно из названий фотографии. В августе 1865 года среди готовых на Высочайшее утверждение частей описи Оружейной палаты указывался «Портфель фотографических рисунков серебряной посуды состоящего при Оружейной палате фотографа Волкова», и эта коллекция фотографий западноевропейского серебра сохранилась. Отпечатки на альбуминовой бумаге, изумительные по своей изысканности и качеству передачи рельефа вещей, показывают высочайшее мастерство фотографа — и, в какой-то степени, конечно, качество его фотоаппаратов. Фотография как документ В собрании Музеев Московского Кремля хранятся не только и не столько видовые фотографии, а съемки технического характера или репродукции произведений искусства. Помимо тех съемок, которые проводились в советское время, Музеи Московского Кремля унаследовали архивы нескольких дореволюционных учреждений: Московской Синодальной конторы, Московского дворцового управления, в ведении которого и находился придворный музей Оружейная палата. И поэтому здесь очень много съемки «по делу», например, фотографии, которые делались во время реставрации. Самые ранние образцы такой съемки относятся к началу 1880-х годов — это подготовка Успенского собора к коронации Александра III. И конечно, съемка предметов — регалий российского государства, военных трофеев и посольских даров, сокровищ соборных ризниц. Самый масштабный фотопроект Оружейной палаты XIX века — съемку для описи Оружейной палаты, которая была издана в 1884 году, — выполнило фотоателье художника Михаила Михайловича Панова. Это был грандиозный заказ — 500 фотографических таблиц, на которых было представлено около двух тысяч предметов. Сохранился договор с фотографом, в котором оговаривались не только финансовые расчеты сторон, но и график работы, когда фотограф должен был приходить фотографировать экспонаты, сколько предметов снимать за день, также предусматривалась возможность неявки в случае неблагоприятной погоды. При этой съемке старались выделить сами вещи и очень редко в объектив попадали интерьеры. Например, когда снимались кареты, фон завешивался белыми занавесями, похожими на простыни.  Трон из слоновой кости. Источник: Музеи Московского Кремля Трон из слоновой кости. Источник: Музеи Московского Кремля У каждого фотографа был свой подход к съемке одних и тех же сюжетов. Так, в те же годы другой знаменитый фотограф Иван Федорович Барщевский тоже выполнял большую съемку в Кремле и тоже снимал предметы Оружейной палаты. Но если Панов работал по заказу, ему указывали, какие вещи нужно снимать, то Барщевский был свободнее. Он увлекался древнерусским искусством XVI-XVII вв., любил снимать фрагменты и детали вещей, но если предмет фотографировался целиком в экспозиции, он не избегал показа интерьеров, и поэтому сегодня мы можем видеть, например, не только трон из слоновой кости, а и всё, что находится за ним. Но, конечно же, выполнялась и съемка самих интерьеров как светских, так и церковных зданий Кремля. Так, на рубеже 1870−1880-х годов фотоателье Георгия Васильевича Трунова выполнило съемку залов Большого Кремлевского дворца и Оружейной палаты, которые впоследствии изменились. В дальнейшем эти изображения использовались при реставрации, в частности, при воссоздании Андреевского зала Большого Кремлевского дворца. Фотография — лучший помощник реставратора В отличие от рисунка фотография сохраняет даже мельчайшие детали, которые художник может пропустить или изменить, приукрасить по своему вкусу. И бывает так, что эти детали, случайно попавшие на снимок, со временем могут стать самыми важными и именно в них будет заключаться особая ценность этой фотографии. «Математическая точность в открывании подробностей вещей», как писал о главном свойстве фотографии известный критик В. В. Стасов, оказалась особенно востребованной при ремонтах и реставрациях исторических памятников, и в Московском Кремле самой последовательной и подробной стала съемка реставрации Успенского собора. Он поновлялся к каждой коронации, которые в последней четверти XIX века проходили чаще, чем могли бы: в 1881 году был убит Александр II, в 1894 г. неожиданная тяжелая болезнь прервала жизнь Александра III. Как обычно, средств для поновления не хватало, но на фотосъемку их все-таки изыскивали, в ряде случаев в оплату вкладывали собственные средства старосты собора. На обязательном фотографировании настаивали прокуроры Московской Синодальной конторы (в ведении которой находился Успенский собор) Н. А. Потёмкин и А. А. Ширинский-Шихматов, придававшие огромное значение фиксации процесса реставрации.  Фотографии фрески Исцеление Тавифы ап. Петром до расчистки в сентябре 1910 г. Источник: Музеи Московского Кремля Фотографии фрески Исцеление Тавифы ап. Петром до расчистки в сентябре 1910 г. Источник: Музеи Московского Кремля  Фотографии фрески Исцеление Тавифы ап. Петром после расчистки в сентябре 1910 г. Источник: Источник: Музеи Московского Кремля Фотографии фрески Исцеление Тавифы ап. Петром после расчистки в сентябре 1910 г. Источник: Источник: Музеи Московского Кремля При реставрации стенописи снимались слои росписи и физически они исчезали, поэтому необходимо было сохранить их точную копию при необходимости воссоздания в прежнем виде. До середины XIX века копирование выполняли на кальки, затем их стала дополнять фотография, и спустя полвека ей и будет отдан приоритет в достоверности. Сохраняя тот облик иконы или фрески, которому надлежало исчезнуть, чтобы был явлен более древний пласт, фотография психологически поддерживала решимость на исследование, приводившее к исчезновению порой целого ряда временных слоев — этапов жизни памятника — во имя первоначального. В результате сформировалась методология и идеология реставрационной фотографии, которая была сформулирована в 1910—1911 годах в ходе деятельности Особой и Исполнительной комиссий по реставрации Успенского собора. В их протоколах было записано, что «фотография должна быть безусловно точной как документ», поскольку потом именно к ней будут апеллировать при спорах об объемах и методах реставрации. Поэтому в реставрационной фотографии стали запрещать любую ретушь, но надо признать, что фотографы не всегда выдерживали это требование. Реставрационная фотосъемка, или, как еще говорят, фотофиксация, становится отдельным направлением со своими требованиями и документальной ценностью. Политехническая выставка 1872 года В собрании Музеев Московского кремля хранятся два фотоальбома, рассказывающие еще об одной странице его истории, когда древняя крепость и ее окрестности превратились в огромную выставочную площадку. В 1868 году в Общество естествознания, антропологии и этнографии возникло предложение организовать выставку последних достижений науки, техники и промышленности. Где ее провести, решалось в жарких дискуссиях. Многие полагали, что, как и Этнографическая выставка 1867 года, она может ограничиться пространством Манежа, но были и голоса за то, что надо будущую выставку разместить и в располагавшемся напротив Манежа Кремлевском саду, как в Европе, где устраивались выставки павильонного типа. И тогда историку Нилу Александровичу Попову, который в Обществе любителей естествознания возглавлял этнографический отдел, пришла в голову счастливая идея, что выставку надо приурочить к двухсотлетнему юбилею Петра Первого — царя-преобразователя, «творца рационального народного хозяйства в России». Сразу нашлись и средства, и возможности, и высочайшие покровители — великие князья Алексей Александрович и Константин Николаевич. Павильоны выставки стали располагать и вокруг Кремля и на набережной Москвы-реки, и даже внутри Кремля, хотя были и противники проведения выставки в сердце Москвы, опасавшиеся, что она может погубить Александровский сад. Ведь в результате получилось так, как если бы сегодня на территории вокруг Кремля разместилась ВДНХ.  Вход в галерею ручного оружия исторического музея Военного отдела Политехнической выставки 1872 г. Источник: Музеи Московского Кремля Вход в галерею ручного оружия исторического музея Военного отдела Политехнической выставки 1872 г. Источник: Музеи Московского Кремля Однако после открытия выставки писали, что сады «превратились в прелестный зеленый городок», то же произошло с плацем в южной части Ивановской площади, который тоже превратился в такой «городок» за стенами древней крепости. Там располагался Военный и Севастопольский отделы: два больших павильона, между которыми разместили образцовую казарму, военно-временный госпиталь, пожарную и телеграфную станции, несколько бараков и палаток.  Севастопольский и Военный отделы Политехнической выставки 1872 г. Источник: Музеи Московского Кремля Севастопольский и Военный отделы Политехнической выставки 1872 г. Источник: Музеи Московского Кремля Военный отдел был в первую очередь адресован поколению, для которого в 1874 году вводилась всеобщая воинская повинность. Таким наглядным образом они должны были познакомиться с историей российского вооружения со времени Древней Руси до современности и представить устройство армии, в которой им предстояло служить, «как казарменное мирное, так и военное». Историк архитектуры Евгения Кириченко отметила, что такие выставки, начиная с промышленных и всемирных, которые начали проходить еще в первой половине XIX века, влияют на изменение сознания, и то, что считается утилитарным, предметом повседневного употребления, вдруг может оказаться экспонатом, приобрести эстетическое и идеологическое значение. По мнению устроителей выставки, никакие лекции и никакие книги не могли заменить в деле популяризации науки «наглядные и изящные коллекции». Выставки и музеи понятны каждому, «всем по плечу». Музеи по сравнению с выставками «как учреждения постоянные могут быть более научными и систематичными», и Политехническая выставка стала родоначальницей нескольких крупнейших российских музеев, в первую очередь Политехнического. В 1873 году Музей прикладных знаний (его первоначальное название) пытались оставить возле Кремля, сохранив павильоны в Первом Кремлевском саду (это часть Александровского сада от Угловой Арсенальной до Троицкой башни), и даже какое-то время это было предметом обсуждения, но в конце концов Дворцовое правление сочло эту идею неудобной. И в результате Политехнический музей обосновался на Лубянской площади.  Главный зал Севастопольского отдела Политехнической выставки 1872 г. Источник: Музеи Московского Кремля Главный зал Севастопольского отдела Политехнической выставки 1872 г. Источник: Музеи Московского Кремля Государственный исторический музей тоже вышел из Политехнической выставки, ее Севастопольского отдела. Этот совершенно особый отдел выставки рассказывал не о достижениях науки и техники, а о Крымской войне, в которой техническая отсталость играла свою печальную роль в военном поражении России и в большом количестве жертв. Были еще живы участники Севастопольской обороны, и они были консультантами при создании макетов Малахова кургана, бруствера, перевязочного пункта. По предложению Н. И. Чепелевского, одного из устроителей отдела, собранная в нем коллекция должна была стать «основой Российского национального исторического музея». Покровитель отдела цесаревич Александр Александрович поддержал эту идею, и Исторический музей был открыт в год его коронации. В собрании Музеев Московского Кремля сохранились фотографические альбомы Военного и Севастопольского отделов Политехнической выставки, выполненные фотоателье Михаила Панова и Ивана Дьяговченко. Они были поднесены Александру II и так и остались в Большом Кремлевском дворце, в кабинете императора, а затем были переданы в музей. Подробнее о Политехнической выставке 1872 года можно узнать в Лектории музеев Московского Кремля, а те кто не успел попасть лекцию, могут увидеть ее видео. Романовы как фотографы К концу XIX в. с развитием фотографических технологий фотографические аппараты стали легкими и компактными, наряду со стеклом в качестве основы для негатива появилась пленка, и занятие фотография стал увлечением очень многих людей, в их числе и члены императорской семьи. Сохранилось немало альбомов с их любительскими снимками. Хорошо известны фотографии, на которых императрица Александра Федоровна запечатлена с фотоаппаратом «Кодак» в руках. Учителем фотографии для царской семьи стал известный фотограф и один из первых русских кинооператоров Александр Карлович Ягельский. Став в 1891 г. компаньоном фотографической фирмы «К.Е. фон Ган и К», он фактически на всю оставшуюся жизнь получил название фирмы в качестве своего личного имени. Николай II в своих дневниках так и писал: «После завтрака поехали в павильон, где Ган долго снимал меня в разных формах», «Снимались у Гана с дочками», «Ган показывал кинематограф. снимки» и т. д.  Вдовствующая императрица Мария Федоровна с дочерью и внучкой за чаем в гостиной Гатчинского дворца Источник: Музеи Московского Кремля Вдовствующая императрица Мария Федоровна с дочерью и внучкой за чаем в гостиной Гатчинского дворца Источник: Музеи Московского Кремля В собрании Кремля сохранился образец такой семейной съемки, на котором вдовствующая императрица Мария Федоровна со своей дочерью Ксенией Александровной и внучкой Ириной Александровной (будущей княгиней Юсуповой) сидят за накрытым чайным столиком в гостиной Гатчинского дворца. Можно обоснованно предположить, что автор снимка — великий князь Александр Михайлович, муж Ксении. Под прицелом Есть несколько известных мест для эффектной панорамной съемки Московского Кремля, одной из излюбленных точек фотографов была Швивая горка (сегодня это район Гончарной улицы на Таганке) откуда Кремль был виден как на ладони. Но в 1917 году это обстоятельство, к сожалению, сыграло печальную роль в истории древней крепости, потому что и для артиллерийского обстрела это место тоже подходило идеально. Позднее начальник артиллерийского отряда, который привез туда орудия, вспоминал, что «в любую точку без промаха можно было класть снаряды». В результате были повреждены соборы, Чудов монастырь, Малый Николаевский дворец и кремлевские башни, остановились и кремлевские куранты. Узнать подробнее о том, как проходили фотосессии Московского Кремля и как они помогали и помогают реставраторам восстанавливать то, что не пощадило время и люди, можно в Лектории Музеев Московского кремля. https://diletant.media/articles/4527...Fpulse.mail.ru |

За что воевали Румыны

Октябрь 1941 года. Немецко-фашистские войска, преодолевая упорное сопротивление частей Красной Армии, продолжали продвигаться в глубь нашей Родины. Героически боролся осажденный Ленинград, после месячной обороны пал Киев. Продолжались ожесточенные битвы и на других фронтах. На юге гитлеровцы, форсировав Днепр, захватили левобережье Украины и развернули наступление на Ростов, Крым, чтобы затем прорваться на Северный Кавказ. На самом южном фланге фронта непоколебимым форпостом стояла Одесса.  Командование Южного фронта и Черноморского флота, обком, горком партии еще до подхода врага приняли меры для укрепления подступов к городу, начали готовить к обороне население. В строительстве оборонительных рубежей приняло участие до 100 тысяч человек. Город был опоясан сооружениями общей протяженностью до 250 километров. В его черте имелись внутренние полосы обороны, которые предназначались для ведения боев в самой Одессе и для прикрытия возможной эвакуации наших войск и защитников города. После подхода к Одессе Приморской армии боеспособность войск, оборонявших ее, значительно возросла. Командование Черноморского флота сформировало из личного состава кораблей и частей 2 полка морской пехоты. Защитники Одессы, оторванные от главных сил Южного фронта, успешно отбивали все атаки сателлита гитлеровской Германии — армии боярской Румынии, предвкушавшей легкую победу, быстрый захват черноморской жемчужины Украины. В течение 70 дней стояли они насмерть против 18 дивизий врага, но города не сдали. В Крым рвалась одна из лучших фашистских армий — 11-я. Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение оставить Одессу и перебросить Приморскую армию в Крым. Это решение было для нас, рядовых командиров и солдат, полной неожиданностью. Войска Приморской армии готовились к длительной борьбе, продолжали укреплять оборонительные рубежи, успешно отражали натиск немецко-румынских войск. К тому же за десять дней перед этим прибывшая на усиление Приморской армии 157-я дивизия и моряки Черноморского флота, высадившиеся у с. Григорьевки, нанесли врагу мощный контрудар, разгромили его группировку на правом фланге армии и захватили артиллерию крупного калибра, обстреливавшую город. В свою очередь части 25-й Чапаевской и 95-й дивизий, державших фронт в направлении ст. Дальник, смелой контратакой отбросили врага почти на 18 километров. Удар был столь стремительным, что наши войска, помимо большого числа пленных, прямо на огневых позициях захватили артиллерийские батареи, подготовленные для обстрела города. Только на переднем крае сектора, где вела бои 95-я дивизия под командованием генерал-майора В. Ф. Воробьева, было свыше двух тысяч убитых вражеских солдат и офицеров. Наши успехи угнетающе действовали на психику врага, понижали боеспособность румынских солдат, не знающих, во имя чего, ради каких целей они должны отдавать свои жизни. Как-то после отражения одной из атак в районе хутора Красныш переселенец ко мне привели пленных (я в то время командовал 287-м полком Чапаевской дивизии). Я задал им вопрос: за что они воюют? Ответ был характерным. Думается мне, что так на него ответил бы каждый вражеский солдат: — Когда нам объявили о войне против большевиков,— сказал пленный офицер, — то полковник пообещал: «Как только мы дойдем до реки Буг, каждый солдат получит по 15 гектаров земли». — И вы уверены, что получите? — Нам говорили, что, как только начнется война, Красная Армия разбежится и мы легко дойдем до Буга. — Ну, а сейчас что думаете? — Что говорить?! Не так легко победить Красную Армию. Вот сколько времени мы пытаемся взять Одессу, но, кроме огромных потерь, ничего не имеем. Солдаты нервничают, они ежедневно видят смерть своих товарищей… Стоило грабителям почувствовать отпор, как у них моментально пропадало желание воевать. Угар первых дней войны у румынских солдат прошел, и при любой возможности они сдавались в плен. http://history-doc.ru/za-chto-voeval...Fpulse.mail.ru |

Злонамеренная ложь на самом высоком международном уровне: освобождение Освенцима американцами, встреча Гитлера и Сталина во Львове

На наших глазах разворачивается самая масштабная информационная операция всех времен  Как библейский потоп Сегодня обычный гражданин находится в очень сложной ситуации. Количество источников информации постоянно растет, доверие к ним падает. К традиционным, таким как газеты, ТВ и радио добавились интернет-издания, социальные сети, форумы, блогеры, «диванные аналитики» и «социальные журналисты». Любой может взять мобильное устройство и стать «источником» — запустить прямое вещание с места события или обычный трындеж. В общем, современный информационный поток напоминает библейский потоп. Безусловно, движение информации контролируется. Это делают и главные мировые СМИ, формируя заданную новостную ленту и медийные нарративы, а также интернет-гиганты и социальные сети, цензурируя сообщения и поиск информации. Главный пострадавший И кто же является главным пострадавшим в такой ситуации? Это не тот самый «обычный гражданин». В конце концов, он может просто взять и отключить ТВ, выйти из сетей, вырубить компьютер или мобильное устройство. Или включить мозги. Но с этим возникает определенная проблема, потому что целым поколениям уже привито осколочное, фрагментированное восприятие, «клиповое мышление». Некоторые уже больше двух предложений прочитать не могут. А если и прочитают чуть больше, то им нужен «переводчик», толкователь, который объяснит, что же на самом деле сказали. Место самой информации занимает ее интерпретация. Совсем не удивительно, что в такой ситуации появляются профессиональные разоблачители «интерпретаторов». Они открывают сайты и борются с фейками – недостоверной информацией. Но обычная проверка или исследование показывает, что разоблачение фейка – тот же самый фейк. Деятельность разоблачителей проплачена либо государственными, либо олигархическими структурами. И круг замыкается. Таким образом, главным пострадавшим в этой ситуации становится Правда. Газета «Правда» и информагентство ОБС Нельзя сказать, что в этом есть что-то новое. Ложь всегда носит красивые одежды и предстает в облике правды. А о правде говорят, что она «голая». И что она одна. И, якобы, «об этом сказал фараон». В советские времена с правдой тоже было не просто. Хотя и существовала газета под таким названием. И у очень многих было сформировано убеждение, что если в газете что-то написали, значит, так оно и есть на самом деле. Также в советское время существовал и альтернативный, тоже «надежный» источник – ОБС (информагентство «Одна бабка сказала»). Это явление отразил неподражаемый Владимир Высоцкий: «Словно мухи, тут и тамЭра фальсификаций Но наши времена, скорее всего, предсказаны в романе Джорджа Оруэлла «1984». Главный герой антиутопии работал в Министерстве Правды, где он занимался непрерывной фальсификацией различной исторической информации (статистических данных, исторических фактов) на всех уровнях информирования населения: СМИ, книгах, образовании, искусстве, спорте. И сегодня мы наблюдаем то же самое. Мы стали свидетелями злонамеренной лжи на самом высоком международном уровне. Вспомним классический пример, когда Госсекретарь США Колин Пауэлл сотрясал пробиркой с «химическим веществом» прямо на заседании ООН, убеждая мировую общественность в необходимости войны с Ираком. И, как выяснилось потом, химоружия в Ираке не было.Затем этот прием повторялся много раз. Например, во время вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008 года. Все западные СМИ в один голос трубили, что Россия развязала войну против Грузии, хотя на мониторах НАТО транслировалось в прямом эфире нападение грузинских военных на Цхинвал. Самый свежий пример – история с российским «вмешательством» в выборы президента США. В основе обвинений — пресловутое «досье Стила», как потом выяснилось в результате длительных расследований, сфальсифицированный «документ». Но процесс отстранения от власти законно избранного президента США был запущен, и сейчас мы уже наблюдаем, как разворачивается процедура импичмента. Самая масштабная информационная операция Однако самая масштабная информационная операция по фальсификации касается итогов Второй мировой войны. Прошло 75 лет, и этот срок глобальные игроки посчитали достаточным, чтобы получить выгоду от редактирования истории. В процесс вовлечено множество стран, международные структуры. И мы видим как ловко используется ситуация переизбытка информации и неспособность потребителей новостей отделить зерна от плевел. Кульминация процесса – сообщение американских дипломатов о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден американскими солдатами. Общеизвестно, что с 1941 по 1945 год здесь погибло около 1,4 миллиона человек. Из них более миллиона — евреи. Освенцим стал одним из главных символов Холокоста, и освобождала концлагерь Советская Армия. Позже посольство США в Дании признало свою ошибку. Но было ли это ошибкой?Как рассказал литовский публицист Владимир Водо, американский сайт Wikipedia проводит зачистку архивных снимков. На 12 января 2020 года к удалению были запланированы фотоснимки, запечатлевшие освобождение концлагеря Освенцим красноармейцами. Администратор сайта задумал удалить две части советского документального фильма и шесть фотографий, подписанных как «Освенцим. Освобождён в январе 1945 года». Может, два факта никак не связаны? Совпадение? Нет, больше похоже на то, что действия координируются из единого центра. Гитлер и Сталин встречались во Львове, так пишет пресса В этой связи ожидаемо приходят соответствующие новости из соседней Украины. Президент Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о вине СССР во Второй мировой войне. Но в чем именно состоит вина более 20 миллионов человек, отдавших свои жизни, чтобы победить фашизм, Зеленский не объяснил. Конечно, такие слова могут быть расценены и как предательство миллионов украинцев – жертв фашизма, уже не способных с того света ответить нынешнему главе Украины. Еще дальше пошел экс-президент соседней страны Леонид Кравчук. Во время телеэфира он заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове до начала войны. Позже, когда Кравчука попросили дать больше подробностей, он сказал, что читал об этом в СМИ, а сам лично не видел архивного документа, способного доказать факт встречи. «Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — уточнил первый президент Украины.История с Леонидом Кравчуком очень хорошо иллюстрирует наблюдение, которым мы поделись в начале этих заметок. Но одно дело, когда что-то говорит рядовой гражданин, другое — глава крупного государства, пусть и бывший. Но о котором известно, что он выпускник Академии общественных наук при ЦК КПСС и бывший член ЦК КПСС. То есть, исторически хорошо был «подкован» еще во времена СССР. Додон коснулся «болевой точки» Безусловно, в поле зрения организаторов операции по пересмотру итогов Второй мировой войны находится и Молдова. Характерная история случилась с президентом страны. В Израиле, на торжественных мероприятиях Игорь Додон сказал: «Трагедия еврейского народа происходила в том числе на территории нашей Родины, которая в годы войны была оккупирована немецкими и румынскими войсками, уничтожившими до 300 тысяч евреев. Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества… Такое не должно повториться!»Это высказывание молдавского президента вызвало бурную реакцию определенных кругов. Речь главы государства немедленно осудили местные унионистские партии и политики. Две критические статьи посвятила выступлению Игоря Додона румынская редакция Международного Французского Радио (RFI). Уточним, что Международное Французское радио входит в общественную телерадиокомпанию France Media Monde. Она финансируется в большей степени за счёт аудивизуального налога (рядовыми французами), в меньшей — за счёт дотаций правительства. Молдавская и европейская правда о войне Так вот, автор одной из публикаций Валериу Вику считает, что говоря о Второй мировой войне недопустимо вспоминать румынскую оккупацию Молдовы. По мнению другого автора Овидиу Нахоя, Игорь Додон своим заявлением «не побоялся ещё больше усилить раскол общества». Нахой хоть и признает, что румынское государство, несёт ответственность за гибель 380 тысяч евреев и 11 тысяч цыган, но убеждает аудиторию, что Бухарест официально не отказался от своей вины, поэтому нельзя говорить о румынской оккупации. По мнению автора статьи, выступление президента Молдовы в Израиле противоречит «европейской версии» событий, следовательно, оно не может быть верным. Эта реакция политиков и комментаторов вызывает справедливый вопрос: так говорил ли Игорь Додон правду или исказил действительность? Эли Визель поставил в дискуссиях точку Преступления румыно-фашистской администрации хорошо задокументированы. Но определенные круги в Румынии и на Западе утверждали, что Холокост в Молдове – историческая пропаганда Москвы. Однако результаты деятельности Международной комиссии Эли Визеля, узника концлагерей Освенцим и Бухенвальд и лауреата Нобелевской премии мира, поставили точку в дискуссиях. В документе на основе доказанных фактов описываются ужасы Холокоста на территории нынешней Молдовы в 1937—1940 гг. и 1941−1944 г.г., когда страна находилась под румынской оккупацией. С тех пор Холокост в Молдове международно установленный исторический факт. «Трагическая глава в истории Румынии» Это были вынуждены признать и на официальном уровне в Румынии. В 2009 году в Бухаресте был открыт Мемориал жертв Холокоста. Тогда президент Румынии Траян Басеску заявил, что «признать геноцид периода Второй мировой войны и почтить память 400 тысяч евреев и цыган, погибших в этот период, — долг Румынии». По мнению Бэсеску, холокост в Румынии является, «трагической главой недавней истории», необходимо «восстановление памяти и ответственности за прошлое». В июле 2016 года парламент Молдовы единогласно поддержал отчет Международной комиссии по изучению Холокоста под руководством Эли Визеля. Декларация парламента однозначно осуждает систематическое преследование и уничтожение евреев нацистами и их пособниками в 1937—1944 гг. на нынешней территории Республики Молдова. Неудобная правда Но если Холокост в период Второй мировой войны признан на официальном уровне и в Румынии, и в Молдове, то почему подвергается нападкам Игорь Додон? Очевидно, суть не в личности молдавского президента. Во-первых, у Румынии есть свой особый интерес в сокрытии правды о Холокосте на территории современной Молдовы. Эта правда как незаживающая рана. И она формирует невидимую границу в сердцах и умах людей по разные стороны Прута. И в последние годы в Молдове очень многое делалось, чтобы информация о преступлениях румынской администрации в годы Второй Мировой войны подавлялась. В школьных учебниках ее нет. На официальном уровне сознательно выпячивались «преступления советского режима», депортации, но замалчивались зверства румыно-фашистской администрации в Бессарабии. Во-вторых, это делается в рамках кощунственной глобальной программы по пересмотру итогов Второй мировой войны, когда всемирному общественному мнению навязывается новая интерпретация событий. Сегодня, используя манипулятивные информационные технологии, Запад хочет принизить роль СССР в победе над фашисткой Германией и ее сателлитами. А также внедрить в сознание масс стереотип о виновности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны наряду с фашистской Германией. Битва продолжается: места дедов и отцов заняли внуки и дети Безусловно, происходящее в Молдове не уникально. С учетом местных особенностей процессы декоммунизации, десоветизации происходят во всех странах бывшего СССР, а также Восточной Европы. Улицы переименовываются, символы запрещаются, памятники уничтожаются, учебники переписываются, преступники времен Второй мировой войны превращаются в героев. Правда о Второй мировой войне и Победа СССР над фашизмом стали последним бастионом. Его штурм начался давно. Обычные граждане этого, вероятно, и не замечают. Они просто не могут самостоятельно справиться с информационным потоком, когда под видом правды к ним приходит красиво упакованная ложь.Увы, приходиться признать, что Вторая мировая война еще не завершилась. Битва продолжается. Только места дедов и отцов в окопах заняли внуки и дети. И защищать им нужно Память предков и их Подвиг. https://news-front.info/2020/02/01/z...Fpulse.mail.ru |

История сражения, изменившего ход войны: на «МИРе» – фильм «Горячий снег»

Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания Сталинградской битвы - одного из переломных сражений Великой Отечественной и одного из самых кровавых в мировой истории. Этому сражению посвящен советский фильм «Горячий снег», рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова. Несколько пушек и пулеметов против сотен чудовищных немецких машин. Силы неравные. Но остановить врага нужно – любой ценой. «Права отхода не даю. Для всех без исключения. Единственная эффективная причина для ухода с позиции может быть только одна – смерть», – говорит герой фильма генерал Бессонов.«Горячий снег» снят по роману Юрия Бондарева. Он сам воевал под Сталинградом. Как и режиссер Гавриил Егиазаров. «Горячий снег» – история одного сражения, которое полностью изменило ход войны. Осенью 1942 года советские солдаты окружили немецких военных. Чтобы пробить это кольцо, Гитлер отправил танки. 40 настоящих танков Т-34 снимались в «Горячем снеге». Их дали специальные артиллерийские части. Для русских солдат на резервных складах нашли автоматы, ручные пулеметы и пушки – тоже с фронта. Снимали фильм на полигоне под Новосибирском. Зима была лютой. Мороз – минус 45. Актеры мерзли, как когда-то солдаты на передовой. Многих актеров нашли в местных новосибирских театрах. Например, Тамару Седельникову. Она сыграла самоотверженную санитарку Таню. Не думая о себе, под пулями, она подавала снаряды. - Уходи отсюда! Уходи отсюда к чертовой матери, слышишь? - Не надо ругаться, лейтенант. Всех своих героев режиссер Егиазаров рисует без лишнего пафоса. Солдаты – совсем еще молодые ребята. По-братски делят котелок со спиртом и мечтают снова увидеть родину. Как рядовой Касымов из Казахстана. «Степь. Горы. Весной трава так много. А цветы целый зеленый океан», – говорит персонаж Болота Бейшеналиева.Хаос войны, затянутое пороховым дымом поле. Снег здесь горячий. От пламени подбитых танков, от взрывов бомб, выстрелов и человеческих чувств. МИР24 | История сражения, изменившего ход войны: на «МИРе» – фильм «Горячий снег» |

Фёдор Келлер: за что петлюровцы убили «первую шашку России»

Белый генерал Фёдор Келлер прославился как герой Первой мировой войны и один из самых харизматичных сторонников русской монархии. В 1918 году он при не вполне выясненных обстоятельствах погиб в захваченном украинскими националистами Киеве. Несгибаемый монархист Военная карьера графа Фёдора Эдуардовича Келлера началась на полях русско-турецкой войны 1877-1878 гг. В чине генерал-лейтенанта он участвовал в русско-японской войне, а в годы Первой мировой войны стал генералом от кавалерии. За личное мастерство кавалериста Келлера называли «первой шашкой России» и «лучшим клинком империи». Крайне реакционные (по большевистской терминологии) взгляды в итоге привели Келлера в стан Белого движения, причём он был одним из наиболее монархически настроенных белогвардейцев. Осенью 1918 года генерал оказался на оккупированной немцами Украине и некоторое время сотрудничал со ставленником кайзера гетманом Скоропадским. С 18 по 26 ноября Келлер занимал должность «главнокомандующего всеми вооружёнными силами» в Киеве, хотя рвался уехать в Псков, чтобы бороться с большевиками. Бой с петлюровцами 14 декабря 1918 года Киев заняли войска Директории Украинской народной республики, председателем которой был Симон Петлюра. К этому времени Фёдор Келлер уже не занимал никаких постов, разочаровавшись в политике Скоропадского. Незадолго до падения Киева он проявлял осторожный оптимизм, полагая, что у петлюровцев в войсках есть «дисциплина». «Петлюра и его Директория не могут меня не отпустить на полную свободу, как человека, не занимающегося политикой», - писал Келлер в дневнике (цитируется по книге Сергея Фомина «Золотой клинок империи»). О самом Петлюре Келлер был наслышан как о «порядочном и честном человеке». Однако эти надежды не оправдались. Войдя в город, «самостийники» начали убивать русских офицеров. В попытке их спасти Келлер возглавил небольшой отряд белогвардейцев и повёл их к сборному пункту – Педагогическому музею. Соратники Келлера рассчитывали выйти из Киева и прорваться к Дону. На Крещатике они наткнулись на вступающую в город Днепровскую дивизию УНР – и в этот момент завязалась перестрелка. Кто первый открыл огонь, неизвестно, но на некоторое время белые оттеснили петлюровцев. При этом генерал Келлер сказал знаменательную фразу: «Есть победители, которые очень похожи на побеждённых». Гибель Келлера Как вспоминал один из участников тех событий, столкнувшись на Крещатике со «сплошной стеной» петлюровцев, отряд Келлера в итоге рассеялся. Множество офицеров попало в плен, а Келлер укрылся в Михайловском монастыре, где его также арестовали петлюровцы. Самому Симону Петлюре при въезде в Киев 18 декабря преподнесли наградную шашку Келлера. О дальнейшей судьбе генерала есть несколько версий. Одну из них власти УНР опубликовали в киевских газетах – они утверждали, что Келлер был убит «при попытке бежать». Это произошло в ночь на 21 декабря, когда солдаты конвоировали Келлера и его адъютантов через Софийскую площадь в сторону Лукьяновской тюрьмы. Однако, как были уверены белогвардейцы, никакого побега Келлер не замышлял, а стал жертвой спланированной акции петлюровцев. Сначала из засады раздался выстрел, а затем стрельбу открыли уже конвоиры. «Граф был убит пулей в затылок, а штабс-ротмистр Иванов – пулей в голову и 4-мя штыковыми ударами. Окончив свою работу, доблестные республиканские солдаты разбежались», – рассказывал генерал Владимир Воейков. Наконец, по третьей версии, не было и конвоя, а генерала целенаправленно привезли в санях к памятнику Богдану Хмельницкому для казни. По легенде, кровь Келлера долго не высыхала – говорили, что она «легла на голову Украины». И если полной уверенности в деталях произошедшего нет, то мотивы убийц вполне ясны. Фёдора Келлера убили в первую очередь как политического противника, сторонника единой и неделимой России во главе с государем-императором. Кроме того, петлюровцы не простили генералу, что он «омрачил» их торжественный вход в столицу, как они полагали, навсегда освобождённой Украинской республики. В действительности, как известно, Петлюра правил в Киеве всего 47 дней. https://cyrillitsa.ru/history/133291...vcy-ubili.html |

Какой орден времен Великой Отечественной войны не нужно было сдавать государству после смерти владельца После 1977 года в СССР абсолютно все награды после смерти их владельца подлежали возврату. Но из данного правила существовало одно исключение, благодаря которому этот военный орден стал особенно любим в народе. Царские правила Институт российских наград сформировался только в XVIII веке. Как указано в энциклопедии «История России XVIII-ХХ вв.» под редакцией А. В Шубина и П. П. Черкасова, в конце 1690-х годов Петр I учредил первый в стране орден Святого апостола Андрея Первозванного, после чего всем награжденным было велено являться на орденские собрания («капитул присутствующих кавалеров») для обсуждения всевозможных вопросов об орденах, достоинствах кандидатов и избрания должностных лиц. В 1797 году все российские ордена образовали единый орден с общим статусом и администрацией, который получил название Капитул Российского кавалерского ордена. Тогда же установилась практика не только награждения, но и возврата орденов. Дело в том, что после смерти героя его награды подлежали возврату в Капитул орденов. По крайней мере об этом факте упоминается в издании «Петр II Петрович Негош и Россия» (Университет Дмитрия Пожарского, 2013). Однако со времен окончания правления Николая I это правило фактически не соблюдалось. Между тем аналогичная практика «перекочевала» и в Советскую Россию. Правда, в основном государству возвращались лишь ордена представителей высшего командования. Благодаря этому награды не затерялись и теперь хранятся в музеях. Народный орден Несмотря на приведенные выше факты, правило, согласно которому после смерти награжденного его родственники обязаны были сдать абсолютно все его ордена государству, действительно существовало. Однако, как пишут авторы издания «Награды, знаки различия и униформа Великой Отечественной войны» Виктор Шунков, Игорь Гусев, Денис Тарас и Андрей Ядловский, до 1977 года исключение составляла лишь одна награда – орден Отечественной войны. Вячеслав Бондаренко, автор книги «100 великих наград мира», считает, что именно потому, что орден Отечественной войны хранился в семье фронтовика, он и заслужил столь трепетное и любовное отношение в народе. Впрочем, как утверждает Бондаренко, поначалу эта награда получила условное обозначение «За воинскую доблесть». Название «Отечественная война» — это заслуга одного из авторов проекта — Сергея Дмитриева. Сергею Дмитриеву и Александру Кузнецову хватило на разработку эскиза всего несколько дней. Соответствующее поручение Иосиф Сталин дал 10 апреля 1942 года, а 18-го числа того же месяца и года образцы орденов уже были отлиты в металле. Несмотря на то, что награда изготавливалась из золота и серебра, ее не нужно было возвращать государству после смерти владельца. Только в 1977 году орден Отечественной войны стал подлежать возврату. Современное право В этом плане интересно и современное законодательство. Как указано в издании «Семейное и наследственное право» А. В. Вишняковой, государственные награды (а именно звание Героя и другие почетные звания Российской Федерации, а также ордена, медали и знаки отличия (в том числе и Советского Союза) не входят в состав наследства. Это значит, что в соответствии с пунктом 12 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года No 442, эти награды могут быть переданы лишь наследникам первой очереди, то есть супругу, родителям или детям. В том случае, если наследников первой очереди у усопшего награжденного не имеется, все его ордена и медали подлежат возврату в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам. https://russian7.ru/post/kakoy-orden...oy-otechestve/ |

Генералы, отдавшие жизни за Сталинград