|

Фото авторское Осенняя роза Осыпал лес свои вершины, Сад обнажил свое чело, Дохнул сентябрь, и георгины Дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза Между погибшими одна, Лишь ты одна, царица-роза, Благоуханна и пышна. Назло жестоким испытаньям И злобе гаснущего дня Ты очертаньем и дыханьем Весною веешь на меня. Афанасий Фет 1886 год. |

Борис Пастернак

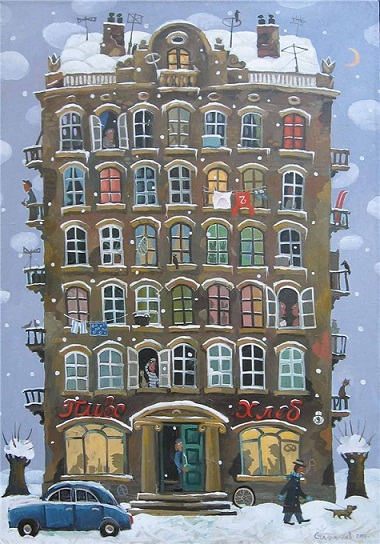

Памяти Марины Цветаевой Мне так же трудно до сих пор Вообразить тебя умершей, Как скопидомкой мильонершей Средь голодающих сестер. Что сделать мне тебе в угоду? Дай как-нибудь об этом весть. В молчаньи твоего ухода Упрек невысказанный есть. Всегда загадочны утраты. В бесплодных розысках в ответ Я мучаюсь без результата: У смерти очертаний нет. Тут все — полуслова и тени, Обмолвки и самообман, И только верой в воскресенье Какой-то указатель дан. Зима — как пышные поминки: Наружу выйти из жилья, Прибавить к сумеркам коринки, Облить вином — вот и кутья. Пред домом яблоня в сугробе. И город в снежной пелене — Твое огромное надгробье, Как целый год казалось мне. Лицом повернутая к Богу, Ты тянешься к нему с земли, Как в дни, когда тебе итога Еще на ней не подвели. 1943 г. |

Воскресное стихотворение Литературного Салона

Даты прошедшей недели

12.09.1802 – в Петербурге покончил с собою Александр Радищев 12.09.1921 – родился Станислав Лем, польский писатель, фантаст 15.09.1613 – родился Франсуа де Ларошфуко, французский писатель. 15.09.1789 –родился Джеймс Фенимор Купер, американский классик приключенческой литературы. 15.09.1890 – родилась Агата Кристи, английский классик детективного жанра. 16.09.1284 – родилась Джульетта Капулетти 18.09.1852 – первая публикация в печати Льва Толстого (повесть «Детство») Истории в деталях # 49

факты, серьезные и не очень: то, что было на самом деле, и то, чего, возможно, не было Уильям Шекспир Ромео и Джульетта (фрагмент, слова Ромео) Но тише! Что за свет блеснул в окне? О, там восток! Джульетта - это солнце. Встань, солнце ясное, убей луну - Завистницу: она и без того Совсем больна, бледна от огорченья, Что ей служа, ты все ж ее прекрасней. Не будь служанкою луны ревнивой! Цвет девственных одежд зелено-бледный Одни шуты лишь носят: брось его. О, вот моя любовь, моя царица! Ах, знай она, что это так! Она заговорила? Нет, молчит. Взор говорит. Я на него отвечу! Я слишком дерзок: эта речь - не мне. Прекраснейшие в небе две звезды, Принуждены на время отлучиться, Глазам ее свое моленье шлют - Сиять за них, пока они вернутся. Но будь ее глаза на небесах, А звезды на ее лице останься, - Затмил бы звезды блеск ее ланит, Как свет дневной лампаду затмевает; Глаза ж ее с небес струили б в воздух Такие лучезарные потоки, Что птицы бы запели, в ночь не веря… 1) Имя и фамилия Итак – Джульетта Капулетти Имя «Джульетта» – это не полноценное имя. Это уменьшительный вариант от имени «Джулия», используемый в качестве обращения к девочке с таким именем. Фамилия Джульетты, Капулетти — это искажённая версия итальянской фамилии Каппеллети, что в переводе означает «Шляпникова».  2) Источники История Джульетты нам всем известна по пьесе «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (1595), которая в своих первых публикациях носила более длинное название: «Превосходнейшая и печальнейшая трагедия о Ромео и Джульетте». Однако сюжет "Ромео и Джульетты" не принадлежит самому Шекспиру. Он взял за основу широко известную по тем временам историю. Эту историю с сюжетом "в общем все умерли" можно встретить еще у Овидия в его знаменитых «Метаморфозах» (2–8 гг. н. э.). «Жили Пирам и Фисба; он всех был юношей краше, Предпочтена и она всем девам была на Востоке. Смежны их были дома, где город, согласно преданью, Семирамида стеной окружила кирпичной когда-то. Так знакомство меж них и сближенье пошли от соседства. С годами крепла любовь; и настала б законная свадьба, Если б не мать и отец...» Первым каноничным текстом считается прозаическая новелла «Новонайденная история двух благородных влюблённых», которую в 1524 году сочинил итальянец Луиджи да Порто. Далее последовали многочисленные интерпретации сюжета авторами из разных стран, среди которых мы выделим новеллу Маттео Банделло (1554), опубликованную в Италии, и поэму на английском языке "Трагическая история Ромео и Джульетты" за авторством Артура Брука (1562, 3020 строк). В Италии, когда говорят о пьесе Шекспира и его героях, принято упоминать сначала имя девушки, а потом парня – Джульетта и Ромео.  3) Суть истории в двух абзацах Итак, в Вероне живут два знатных семейства Монтекки и Капулетти. Ещё Данте Алигьери в своей "Божественной комедии" (1320) писал "Приди, беспечный, кинуть только взгляд: Мональди, Филиппески, Капелетти, Монтекки, — те в слезах, а те дрожат! Приди, взгляни на знать свою, на эти насилия, которые мы зрим…". Чтобы узнать, что всё кончится плохо, не нужно было сидеть в театре 2 часа. Шекспир этого не скрывал с первых строк Пролога Фамилий тех свирепая борьба, Влюбленных смерть, любви их страстной сила, – Вот то, что мы вам здесь изобразим, Прося у вас на два часа терпенья… Джульетта - единственная дочь Капулетти, для нее готов жених Парис. Ромео носит фамилию Монтекки, и он влюблен в Розалину, двоюродную сестру Джульетты. Проникнув на бал к Капулетти с тайной целью увидеть Розалину, Ромео видит Джульетту, она видит его. Парис и Розалина позабыты. Она на балконе, он под балконом, стихи вы прочитали в начале выпуска. С момента их первой встречи часовая стрелка не прошла и одного поворота, как знакомый монах их венчает. В тот же день двоюродный брат Джульетты Тибальд убивает друга Ромео – Меркуцио, Ромео убивает Тибальда. Не желая выходить замуж за Париса, Джульетта выпивает псевдояд, Ромео не получает известие о "псевдо", и думая, что потерял её, убивает ещё и Париса, и выпивает настоящий яд. Очнувшаяся Джульетта, видя сложившееся недоразумение, в отчаянии закалывает себя. Смерть, как мороз безвременный, убила Прекраснейший из всех цветов в саду». Это были, пожалуй, самые насыщенные 24 часа в истории любви всех времен и народов.  4) Красота Джульетты Она затмила факелов лучи! Сияет красота её в ночи, Как в ухе мавра жемчуг несравненный. Редчайший дар, для мира слишком ценный! Как белый голубь в стае воронья — Среди подруг красавица моя». 5) Розалина Не все красивые слова о женщинах, которые произносит Ромео, - относятся к Джульетте, и это приводит к ошибкам на ряде сайтов. «Неуязвима для любовных стрел, Она Дианы предпочла удел, Закована в невинность, точно в латы, И ей не страшен Купидон крылатый. Не поддается нежных слов осаде, Не допускает поединка взоров И даже золоту — святых соблазну — Объятий не откроет никогда». О, слишком уж прекрасна и умна, Умно-прекрасна чересчур она!» Всё это о Розалине.  5) Джульетта и замуж Мать считает, что пора Так о замужестве пора подумать. В Вероне многие из знатных дам Тебя моложе, а детей имеют. Что до меня — в твои года давно уж Я матерью твоей была. Отец, редко находящий, по-видимому, консенсус с женой, возражает - напоминая, так получается, 25-летней матери Джульетты, сколько самой Джульетте лет. Ей нет ещё четырнадцати лет; Пускай умрут ещё два пышных лета — Тогда женою сможет стать Джульетта. Несложно догадаться, какое мнение у жениха Париса: "Я матерей счастливых знал моложе". Шекспироведы отмечают, что вообще в Англии того времени редко в подростковом возрасте женились, и даже среди знати и дворян, где возраст вступления в брак был ниже, 13-летние невесты встречались 1 штука на 1000. В ту эпоху подавляющее большинство невест было от 19 лет, чаще - около 23 лет, а большинство конкретно дворянок - по меньшей мере 16 лет. 6) Возраст Джульетты Приходит первая любовь, Когда тебе всего пятнадцать, Приходит первая любовь, Когда ещё нельзя влюбляться. Нельзя по мненью строгих мам, Но ты спроси у педсовета Во сколько лет свела с ума, Во сколько лет свела с ума Ромео юная Джульетта! На этот вопрос существует точный ответ, вложенный Шекспиром в уста отца Джульетты, во второй сцене первого акта пьесы, который мы попросим его произнести ещё раз Я повторю, что говорил и раньше: Моё дитя ещё не знает жизни; Ей нет ещё четырнадцати лет… Итак, Джульетте было 13 лет. Или нет? В новелле Банделло, как и в ее французском переводе 1559 года, первым попавшем в Англию, Джульетте 18 лет (Ромео – 20). У Артура Брука Джульетта, помолодев на 2 года, стала 16-летней (Ромео её ровесник). Шекспир омолодил главного персонажа пьесы еще на 2 года. 7) День рождения Джульетты Казалось бы, и тут не должно быть никаких сомнений. Об этом нам говорит кормилица в третьей сцене первого акта, клянясь последним, что у нее есть. Четырнадцать своих зубов отдам (Хоть жаль — их всех-то у меня четыре), Что ей еще четырнадцати нет. До дня Петрова сколько остается? Недели две? Ну вот, в Петров день к ночи И минет ей четырнадцать годков». Итак – Петров день, 12 июля. Вопрос закрыт? Это если мы безоговорочно верим Пастернаку. А если он неверно перевёл этот важный факт, а мы его неверно интерпретировали? Обратимся к Шекспиру. В оригинале речь идёт о Lammas-tide – летнем празднике первого урожая, который по традиции отмечают 1 августа. Считается, что именно в это время начинают сохнуть растения, а плоды и семена созревают и осыпаются, чтобы на их месте уже через год взошли новые. Но правильно ли эту историю изложил Вильям наш Шекспир? В первоисточной новелле Маттео Банделло (1554) мать Джульетты говорит о дочери: "В день святой Евфимии ей минет восемнадцать лет..." День святой Евфимии приходится на 16 сентября. Так что вам кажется правдоподобнее – то, что Джульетта "лев" или то, что Джульетта - "дева" (по гороскопу)?  8) Кормилица (спин-офф) При обсуждении первоначального текста, читатель обратил внимание на ярко поданную Шекспиром беззубость кормилицы. Как же так? – вопрошала она - У полнокровных итальянцев, зубы сохраняются в целости и сохранности до глубокой старости — здоровый климат, полноценное питание. Сколько же лет старушке? Поэтому, прежде чем мы перейдем к году рождения Джульетты, остановимся на возрасте кормилицы. Думаю, ей чуть более 30. Во время съемок фильма Франко Дзеффирелли (1968) Пэт Хейвуд, исполнявшей её роль, было 36 лет. Дочь кормилицы была ровесницей Джульетты. Ну вот, в Петров день к ночи И минет ей четырнадцать годков. Она была с моей Сусанной (царство Небесное всем христианским душам!) Ровесница. Сусанну бог прибрал. Во Всеобщей энциклопедии науки и искусства, чаще называемой по именам основателей "Энциклопедия Эрша и Грубера", издаваемой на протяжении 19 века, было написано следующее: Вид кормилицы должен быть здоровым и цветущим. Признаком здоровья кормилицы обычно являются ее хорошие зубы. Так какую трагедию, связанную с гибелью Сусанны и почти полной потерей зубов ее матери, приберег на потом, но так и не рассказал нам Шекспир? 9) Год рождения Джульетты Ответ и на этот вопрос помогли найти строчки из новеллы Маттео Банделло: "Во времена синьоров делла Скала в Вероне среди горожан, известных своим богатством и знатностью, славились два семейства - Монтекки и Капеллетти... В те дни властителем Вероны был Бартоломео делла Скала, приложивший много старания, чтобы примирить эти два враждующие рода..." Бартоломео делла Скала – это реальная историческая личность, правившая Вероной с 1301 по 1304 год. Возможный период действия истории сузился до 4 лет. Следующий шаг помогла сделать упоминаемая в тексте трагедии Пасха, случившаяся в мае. Из тех лет, что Вероной правил Бартоломео делла Скала, такое случилось лишь в 1302 году. После вычета 18 канонических лет Джульетты (по "шкале" Банделло), была установлена и принята точная дата рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года. Заметим, что Шекспир не только изменил возраст Джульетты, он и всё действие перенес на более поздний срок. В четвертой сцене второго акта Меркуцио сравнивает Ромео с Петраркой, а его первую любовь к Розалине - с любовью Петрарки к Лауре. Петрарка родился только в 1304 году. Ни Ромео, ни Меркуцио до этого не дожили, потому как были персонажами трагедии. 10) Возраст исполнительниц роли Джульетты Только в 1662 году на сцене Джульетту сыграла женщина - актриса Мэри Сондерсон. До этого момента на все роли в театре, включая женские, исполняли только мужчины. Наиболее близка по возрасту к Джульетте была наша Елизавета Арзамасова (известная любителям сериалов по ситкому "Папины дочки"). В момент премьерных представлений Московского драматического театра им. К. С. Станиславского в 2010 году ей было 14 лет. Впервые трагедия “Ромео и Джульетта” была экранизирована в 1900 году, существует несколько десятков экранизаций этой знаменитой пьесы. В 1916 году вышел немой фильм, где роль Джульетты в 31 год исполняла один из первых секс-символов кинематографа Теда Бара. Актриса прославилась тем, что играла роковых красавиц-соблазнительниц. Образ юной и невинной Джульетты настолько не вязался со славой актрисы, что зрители валом повалили на этот фильм. Пожалуй, самая известная Джульетта - Оливия Хасси в фильме Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» (1968) сыграла в 17 лет. Шедевральные откровенные постельные сцены шокировали зрителя. Клэр Дейнс в фильме База Лурманна «Ромео + Джульетта» (1996), где роль Ромео исполнил Леонардо ди Каприо, а действие перенесено в наши дни, было 17 лет. В 1954 году известная наша балерина Галина Уланова танцевала Джульетту в фильме-балете «Ромео и Джульетта» в 44 года.  Оливия Хасси 11) Ромео Сейчас во многих языках и культурах имя "Ромео" стало нарицательным для обозначения безнадёжно влюблённого мужчины. В переводе с латинского Ромео обозначает паломник, в пьесе вероятно это означает "паломник любви". 12) Джульетта в России Впервые на русский язык пьеса "Ромео и Джульетта" была переведена в первой половине XIX века. 13) Спутник Урана Именем Джульетты назван спутник планеты Уран, открытый 3 января 1986 года по снимкам аппарата «Вояджер-2». Возможно, вы удивитесь этому (как и я) – но только потому, что далеки от астрономии. ВСЕ спутники Урана (а их на данный момент открыто 27) с тех самых времен 19 века, когда им стали давать названия, называются в честь персонажей пьес Шекспира (24) и поэмы Поупа «Похищение локона» (3). И да – Дездемона там тоже есть. Согласно исследованиям, Джульетта может столкнуться с Дездемоной в ближайшие100 млн лет. 14) Роза Именем Джульетты назван сорт роз - один из самых дорогих в мире. На выведение сорта было потрачено около 15 лет и более 16 млн долларов. В рейтинге самых дорогих цветов в мире, который мне попался на глаза, роза Джульетта занимала третье место.  15) Парфюм Не смогли обойти тему Джульетты и создатели парфюма. Соответствующий брэнд создал Романо Риччи, правнук легендарного модельера Нины Риччи. «Я хотел открыть перед современной женщиной новую вселенную, где романтичность и хрупкость гармонично сочетаются со свободой и независимостью» В итоге мир получил дерзкий бренд Juliette Has a Gun («Джульетта с пистолетом»).  16) Памятные места в Вероне. Балкон. В 1907 году в Вероне появился Дом Джульетты на улице Виа Капелло. Конечно же с самым знаменитым в поэзии балконом.  Ежегодно это место посещают около 250 тысяч туристов. Следует заметить, что балкон упоминается только в 1524 году в сюжете итальянского автора Луиджи Да Порто. В оригинальной версии у Шекспира речь идет не о балконе. Ромео слушал речь Джульетты просто из окна. 17) Памятные места в Вероне. Статуя Джульетты. В финале пьесы мы можем прочитать Капулетти. Монтекки, руку дай тебе пожму. Лишь этим возмести мне вдовью долю Джульетты. Монтекки. За неё я больше дам. Я памятник ей в золоте воздвигну. Пока Вероной город наш зовут, Стоять в нём будет лучшая из статуй Джульетты, верность сохранившей свято. 23 апреля 1964 года в связи с празднованием четырёхсотлетия со дня рождения Шекспира веронская газета L' Arena напомнила горожанам об обещании Монтекки. В 1968 году статуя была готова, но своё место во дворике дома Джульетты заняла лишь 8 апреля 1972 года благодаря старанию Клуба Джульетты. Вскоре у поклонников появилась примета, что потерев правую грудь статуи, можно получить счастье в любви. Из-за частых прикосновений к 2014 году ее асфодели были истёрты до появления трещин. В результате власти города решили убрать ставшую символом Вероны статую в музей, а во двор дома Джульетты поставить копию. Каждый год 16 сентября в городе проходит празднование «Дня рождения Джульетты».  18) Гробница В Вероне также существует гробница Джульетты — саркофаг XIII—XIV веков из красного мрамора в крипте упразднённого монастыря капуцинов в Вероне. Является популярным туристическим объектом. Впервые гробница Джульетты в монастыре капуцинов упоминается в новелле Луиджи да Порто (1524). 19) Счастливый финал В адаптации "Ромео и Джульетты" за авторством знаменитого испанского литератора Лопе де Вега концовка истории совсем другая, счастливая, а не печальная. Давайте на этом сегодня и закончим. |

Ночами лета голубыми

Я не могу весь мир объять,

Но петь пытаюсь и сейчас. Любовь берегут. Но и утерянная она остаётся обретённой. Воспоминания как лёгкий бриз, ласкающий мою кожу. Когда холодная вода Балтийского моря пенится поверх босых ступней, все это отчего-то не важно: любил, любишь ли сейчас, перегорел и разлюбил... Любовь довольно рискованное чувство, может случиться многое плохое. «Солнце сияло, но было темно, зеленел заснеженный луг, мчалась машина и медленно завернула за угол вдруг…» «Что за песню пели сирены или, каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, – уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна». Думаю - любил! Иначе бы не заронил столь глубокое ответное чувство, что и сегодня теплит моё сердце. Потеря ответного чувства ужасающа, но и величественна, поднимающая дух. Это было, и будет помниться всегда.  Возвращение Кто услышал раковины пенье, Бросит берег и уйдет в туман; Даст ему покой и вдохновенье Окруженный ветром океан... Кто увидел дым голубоватый, Подымающийся над водой, Тот пойдет дорогою проклятой, Звонкою дорогою морской... Так и я... Мое перо писало, Ум выдумывал, А голос пел; Но осенняя пора настала, И в деревьях ветер прошумел... И вдали, на берегу широком О песок ударилась волна, Ветер соль развеял ненароком, Чайки раскричались дотемна... Буду скучным я или не буду - Все равно! Отныне я - другой... Мне матросская запела удаль, Мне трещал костер береговой... Ранним утром Я уйду с Дальницкой. Дынь возьму и хлеба в узелке,- Я сегодня Не поэт Багрицкий, Я - матрос на греческом дубке... Свежий ветер закипает брагой, Сердце ударяет о ребро... Обернется парусом бумага, Укрепится мачтою перо... Этой осенью я понял снова Скуку поэтической нужды; Не уйти от берега родного, От павлиньей Радужной воды... Только в море Бесшабашней пенье, Только в море Мой разгул широк. Подгоняй же, ветер вдохновенья, На борт накренившийся дубок... Эдуард Багрицкий |

Маленький принц (Кратенький пересказ) В пустыне знойной и опасной Принц, заблудившись, очутился, С своей любовью - розой красной В душе навеки он простился. Но в воздухе вдруг звук раздался, И прилетел аэроплан, А в нём сидел и улыбался Француз весёлый Антуан. Он Принцу маленькому тихо Сказал: -Лети-ка, брат, домой, И не буди ты злое лихо Своей межзвёздною красой. И принц пошёл и укусился Гремучей гадкою змеёй. Он к розе красной возвратился И там обрёл навек покой! |

Любовь... любовь!

И ВЫ со мною.... Вы напрочь можете забыть, Лишить себя воспоминаний. И в сердце образ мой убить, Прогнать тепло былых свиданий. В душе способны Вы унять, Тоску и боль, забить кнутами. И на кресте меня распять, Шептать проклятия устами. Но не подвластна Вам судьба, И ВЫ, в конце концов, смиритесь. Вас утомит с собой борьба, И ВЫ со мною обручитесь. Я не поставлю Вам в вину, Мне причинённые страданья. Я буду Вас любить одну, В любви найду Вам оправданье Я буду Вас превозносить, На образ Ваш в тиши молиться. У Вас прощение просить, И Богом мне как Вам проститься. * * *  ЛЕСНАЯ НИМФА В том сосновом лесу воздух пахнет смолой. Среди елей и пихт мы столкнулись с тобой. В этом дивном лесу видел я в первый раз Как сверкают огни голубых твоих глаз. Первый раз в этот лес я тогда заглянул, В омут глаз бросил взгляд и тотчас утонул. Дева чащи лесной, не глумись надо мной, Твоей песней сражен, я пойду за тобой. Ты меня позови, дай надежду любить, Я оставлю свой дом и в лесу стану жить. Позаброшу свой мир, позабуду друзей, Все отдам за тебя я оставлю людей. * * * |

Мы строили часто не храмы, а просто бараки, на стенах бараков царапали мы имена. Как метку эпохи оставили памяти знаки, вам их не понять, но ведь это не наша вина. И вот уж другие баллончиком ставят автограф, да слушают музыки тень из смартфонов крутых. Лишь блёклые фото найдёт запоздалый биограф нас бывших давно, и витающих в сферах иных. |

что и как - открытыми глазами

Шла однажды утром ранним

WOLF EAGПо ковру из листьев Осень Пролилась дождем печальным Челку рыжую отбросив Долгий путь, но Осень знала Ей отмерян свыше срок И уверенно шагала К перекрестку всех дорог Там, на рубеже столетий Остановится несмело Потому что Осень встретит Девочку в снежинках белых И отдаст последний листик Что в своей руке держала Одинокий, золотистый Улыбнется девочка Зима И накроет мягким покрывалом Океаны, горы, мысли и дома Снежной бурей разразится Наметет сугробов сток И … неизбежно устремится К перекрестку всех дорог Там стоит в веснушках милых И с улыбкой до ушей Та, что разукрасит мир красиво Кисточкой своей К солнцу тянется подснежник Ветер дышит в волосах А в глазах зеленых нежно Распускается Весна Платье невесомых кружев Одуванчиков венок Но и ей однажды нужно К перекрестку всех дорог… |

В день рождения Поэта

Влюбленное сердце

Свирепствует, Словно лев разъяренный, Но нежности райская птица Здесь же, рядом. Есано Акико  Кто смотрится в тебя, моя любовь, кто в тебе отражается? Надеюсь, ты не хранишь мне верность? К черту верность тела! Только возвращайся ко мне время от времени. Только возвращайся, бога ради… Cкрытый текст - |

Вновь мирового круга оборот, Проходит год, очередной в столетьи, На смену сентябрю октябрь идёт, Но не забыли мы пока о лете. Сегодня солнце яркое с утра, Листва ещё пока не опадает, День будет нынче жарким, как вчера. А завтра что? О том Метслужба знает. В сети прогноз весьма хороший есть, (Надеяться на лучшее мы рады), Его читаем, как благую весть, Но обмануть опять ведь могут гады. Но завтра будет завтра, а сейчас С балкона сделал фото я планшетом, Подарок это маленький для вас - Немного солнца и тепла при этом! |

Цитата:

Игорь Северянин Октябрь Люблю октябрь, угрюмый месяц, Люблю обмершие леса, Когда хромает ветхий месяц, Как половина колеса. Люблю мгновенность: лодка... хобот… Серп... полумаска... леса шпиц... Но кто надтреснул лунный обод? Кто вор лучистых тонких спиц? Морозом выпитые лужи Хрустят и хрупки, как хрусталь; Дороги грязно-неуклюжи, И воздух сковывает сталь. Как бред земли больной, туманы Сердито ползают в полях, И отстраданные обманы Дымят при блеске лунных блях. И сколько смерти безнадежья В безлистном шелесте страниц! Душе не знать любви безбрежья, Не разрушать душе границ! Есть что-то хитрое в усмешке Седой улыбки октября, В его сухой, ехидной спешке, Когда он бродит, тьму храбря. Cкрытый текст - |

ночерелло

Зачем слова,

тут слов не надо, всего лишь есть, осенняя капель.  |

Под дыханьем непогоды Под дыханьем непогоды, Вздувшись, потемнели воды И подернулись свинцом- И сквозь глянец их суровый Вечер пасмурно-багровый Светит радужным лучом, Сыплет искры золотые, Сеет розы огневые И — уносит их поток… Над волной темно-лазурной Вечер пламенный и бурный Обрывает свой венок… Тютчев Фёдор 1850 г.  ♫ На самом деле ничего не заканчивается ♫ |

Цитата:

Юнкер Шмидт Вянет лист. Проходит лето. Иней серебрится… Юнкер Шмидт из пистолета Хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова Зелень оживится! Юнкер Шмидт! честное слово, Лето возвратится! Козьма Прутков |

Даты прошедшей недели

26.09.1805 – родился Дмитрий Веневитинов, русский поэт (ИД19/6) 28.09.1803 – родился Проспер Мериме, французский писатель, мастер новеллы. 29.09.1547 – родился Мигель де Сервантес Сааведра, испанский писатель 30.09.1659 – Робинзон Крузо оказывается на необитаемом острове 1.10.1791 – родился Сергей Аксаков, русский писатель 3.10.1625 – состоялся бал, на котором королева Анна Австрийская должна была появиться с подвесками 3.10.1895 – родился Сергей Есенин, русский поэт История в деталях # 51

факты, серьезные и не очень: то, что было на самом деле, и то, чего, возможно, не было Сергей Есенин Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. И стоит береза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом огне. А заря, лениво Обходя кругом, Обсыпает ветки Новым серебром. 1913 Это второй выпуск, посвященный Есенину. Первый смотрите в ИД4 (3.10.2021). 1) Стихотворение выпуска Стихотворение "Береза" – это первое опубликованное стихотворение Сергея Есенина. Публикация состоялась в январе 1914 года в детском журнале «Мирок». Есенину 18 лет. Вот до этого возраста мы и пройдём биографию поэта в этом выпуске, задержавшись главным образом на его "рязанском" периоде, оставив частичку и для будущих выпусков. Сосредоточившись на детских годах Есенина, воскликнем с непониманием – так откуда же всё взялось?  2) Журнал Журнал «Мирок» был ежемесячным иллюстрированным детским журналом для семьи и начальной школы. Выбор этого журнала начинающим поэтом был неслучаен. Его выпускала типография Ивана Сытина, в которой Есенин некоторое время работал корректором. Журнал издавался в Москве с 1902 по 1917 год.  3) Автор То, что это стихотворение написал именно Есенин, было установлено лишь в 1955 году (!). Стихотворение было опубликовано под псевдонимом «Аристон» - единственный случай в творчестве поэта. Чуть позже в 1914 году Есенин написал «Распечатался я во всю Ивановскую. Редактора принимают без просмотра и псевдоним мой «Аристон» сняли. Пиши, говорят, под своей фамилией». Что же обозначал этот псевдоним? Вряд ли Есенин знал об имени отца Платона или о царе Спарты, живших до нашей эры. Друг детских и юношеских лет Есенина Николай Сардановский утверждал, что имя взято от названия музыкального ящика Aristonette, изобретенного в Германии в 1880-х годах и вошедшего в те годы в моду в России. Более логически правдоподобным выглядит предположение о том, что первоисточником для псевдонима послужило стихотворение Гавриила Державина «К лире» (Звонкоприятная лира), где есть такие строки: Души все льда холоднея. В ком же я вижу Орфея? Кто Аристон сей младой? Нежен лицом и душой, Нравов благих преисполнен 4) Гонорар Свой первый гонорар, кажется, около трех рублей, Сергей целиком отдал отцу. На эти деньги он смотрел не как на обычный заработок, а как на нечто высшее, достойное лучшего применения. Отдавая первый гонорар отцу, Сергей хотел расположить отца в сторону своих литературных занятий. Отец Есенина не верил, что можно прожить на деньги, заработанные стихами. Ему казалось, что ничего путного из этого не выйдет. 5) Белая береза Под моим окном "Моё окно" Есенина находилось в центре села Константиново Рязанской области - в доме, где поэт родился в крестьянской семье. Расположено село в 43 километрах к северо-западу от Рязани и известно с 1619 года. В 2010 году в нём проживало 357 человек. Дом Есенина сохранился. Рядом с ним растут (как утверждают экскурсоводы) посаженные поэтом тополь и та самая берёза.  До сегодня еще мне снится Наше поле, луга и лес, Принакрытые сереньким ситцем Этих северных бедных небес. 6) Имя Будущий поэт был наречен Сергеем в честь Преподобного Сергия Радонежского. Матери имя понравилось, а бабка (мать отца) Аграфена запротестовала. Ей казалось, что люди, носящие одно имя, обязательно походят друг на друга, и она боялась, что мальчик будет иметь сходство с их соседом Сергеем, которого Аграфена видеть не могла. Отцу все эти бабьи хлопоты были неинтересны. Он и домой-то из Москвы, где в эти дни работал, при рождении сына не вернулся. Священник заверил бабку, что ребенок таким не будет, а напротив, будет хороший и добрый человек. Оправдал ли Сергей Александрович такое доверие? Вопрос дискуссионный. 7) Детство поэта Серёжа жил в семье бабушки Аграфены. Вокруг него была отнюдь не интеллигентная среда. Пиетета к одному из великих русских поэтов не было никакого. "Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку". Потом меня учили плавать. Дядя Саша (брат матери) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, а потом пошёл ко дну. А дядя все кричал: "Эх, стерва! Ну куда ты годишься?" Сергей, как вы уже догадались, не утонул. Дядя Саша вытащил посиневшего Сергея на берег и стал трясти его вниз головой до тех пор, пока тот не пришёл в сознание. Шли годы. К 8 годам Сережа стал заменять дядям (со стороны матери) охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо он был выучен также лазить по деревьям. Был Сергей большим драчуном и ходил всегда в царапинах. Дедушка иногда сам подзадоривал его на кулачную, а возражавшей бабке говорил: "Ты у меня, дура, его не трожь! Он так будет крепче!"  По субботам Сергея мыли. Гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе. Газет в деревне не было. "Как же в таких условиях запускать бумажного змея?" – спросите с удивлением вы. И будете правы. Никак. А девятилетний Сергей выход нашел! Снял со стены религиозную картину (репродукцию?) с изображением страшного суда, смастерил из неё змея и на целый день обеспечил веселье деревенской ребятне. Страшный дедовский суд состоялся вечером. Следы от порки на теле будущего поэта настолько впечатлили одного из друзей Сергея, что он запомнил это на всю свою долгую жизнь. Эта история и взята-то из его мемуаров. 8) Мать, братья и сёстры В 1900 году у пятилетнего Сергея умирает от коклюша его двухлетняя сестра Ольга. Через год ей на замену в семье появляется сестра Анна. И снова – не всё хорошо. Жизни ей было отведено месяц. Я вспомнил тебя, дорогую, Моя одряхлевшая мать. Как прежде, ходя на пригорок, Костыль свой сжимая в руке, Ты смотришь на лунный опорок, Плывущий по сонной реке. <...> Потом ты идешь до погоста И, в камень уставясь в упор, Вздыхаешь так нежно и просто За братьев моих и сестер. (1925, одряхлевшей матери – 50 лет) Отношения между родителями Есенина были нехорошими. После смерти второй дочери мать Есенина Татьяна уходит из семьи, и в 1902 году у нее рождается внебрачный сын от другого мужчины. Состоявшийся суд не даёт Татьяне права на развод, поскольку муж отклонил требование жены. Татьяны была вынуждена вернуться в семью, но потом вновь ее покидает – не могла вынести укоры и брань со стороны мужа. Потом вновь возвращается. «Отец был „чудаковатым“ в глазах односельчан. Жену не побил. Водку не пил. В свободное время читал книги».  В 1905 году в семье рождается очередная сестра Сергея – Катерина. И в 10 лет Есенин впервые становится отцом – крёстным отцом. Для Екатерины. Неплохой вопрос для школьной викторины по литературе. Целью такого выбора крёстного отца было стремление к экономии – это позволяло скромнее отпраздновать рождение и крестины новорождённой. „Если он потом не сможет быть полезным ей, — говорила бабушка, — то сейчас он ей очень нужен будет, ведь ему няньчить-то ее“. Десятилетнего Сергея связали мною по рукам и по ногам» (Екатерина). Впрочем, разве сорванца что-то может связать? Екатерина (1,5 года): Мать с бабушкой летней порой в поле, а Сергей один оставался со мной, я была целиком в его распоряжении. Сергей выносил меня на улицу, сажал на землю и уходил, куда ему нужно. Раза два меня спасали от свиней, которые покушались на мою жизнь [не редкая и страшная смерть для крестьянских младенцев – от свиней], бодливая корова с ревом катала меня по улице, но была укрощена прежде, чем пропорола меня рогами. Судьба хранила меня, я не была искалечена, остался только ревматизм на всю жизнь. В 1911 году родилась еще одна сестра – Александра. 9) Школа В деревне отсутствовал календарь. И поэтому в первый класс Есенин пошёл 11 сентября (1904 года). Это было Константиновское четырехгодичное земское народное училище. Его тоже вам покажут во время экскурсии.  Учился Сергей хорошо, но за шалости в третьем классе был оставлен на второй год. Тем не менее в 1909 году Есенин закончил земское училище с похвальным листом. После этого родители отдали его в учительскую школу, находящуюся в другом селе (окончил в 1912 году). Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский учитель. 10) Первые стихотворения «Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки». Пожалуй, главным вопросом, который задавали детским друзьям Есенина, был вопрос о первых стихах. Всё, что вспоминали дружки (а к тому времени они уже были в возрасте) –публиковалось. Хотя речь шла о рифмах типа "кулак – дурак", или подобных двустишьях Щука в рака вцепилась — На нем кататься училась“. (1907, хроника жизни поэта) Развиваться стихосложение началось в учительской школе с 1910 года, где он много читал литературы. Хотя тоже, так себе стихи были. Милый друг, не рыдай, Не роняй слез из глаз И душой не страдай: Близок счастья тот час...». Нередко Есенин посылал младшеклассников отнести свои стихи девочкам. А они прочитают и начнут ахать и охать, говорят меж собой: "Кашник, а как здорово пишет". Есенин, питался в столовой (кашей), и таких местные, отъедавшиеся на собственных харчах, называли "кашниками". Судя по озвученной антитезе, еда в столовых обычно не способствовала развитию умственных способностей. Но Есенин смог. В июле 1912 году он переписывает некоторые свои стихотворения в тетради, составив таким образом из них свой первый рукописный сборник. Дает сборнику название — «Больные думы». 11) Первая влюбленность Это была односельчанка Анна Сардановская. «... однажды летним вечером Анна и Сергей, прибежали в дом священника и попросили бывшую там монашенку разнять их, говоря: "Мы любим друг друга и в будущем даем слово жениться. Разними нас, пусть, кто первый изменит и женится или выйдет замуж, того второй будет бить хворостом". Первой через несколько лет нарушила обязательство Анна. Сергей, приехав из Москвы на родину, узнал про это и, написав ей письмо, передал его свидетельнице их обещания — монашке с просьбой отдать Анне, когда она придет. Та передала и спросила: „Что Сережа пишет?“ Анна с грустью в голосе сказала: "Он, матушка, просит тебя взять пук хвороста и бить меня, сколько у тебя сил хватит". Так рассказывали подросшие дружки Есенина. Но есть ведь документы, где всё записано. Согласно им, первым нарушил обещание Есенин, обвенчавшись с Зинаидой Райх в 1918 году, а Анна Сардановская вышла замуж только в 1920 году. Так и остался Есенин хворостом не битым. 12) Рязань Наряду с Евпатием Коловратом Есенин считается одним из самых знаменитых уроженцев рязанской земли. Примечательно, что Есенин родился в день празднования 800-летия города Рязань (21 сентября 1895 года по ст.ст.). Это было первое отмечание дня города. Младшей Москве, напомню, в 1895 году исполнялось 748 лет. Своё 700-летие москвичи в 1847 году праздновали, а вот 750-летие заленились. Так 100 лет (до 1947 года) и обходился город без дней рождения. Всю жизнь у поэта был заметный рязанский акцент. Если крикнет Рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая. Дайте родину мою".  13) В Москву! В Москву! По окончании учительской школы, в августе 1912 года, Есенин переехал в Москву. Да! Теперь решено. Без возврата Я покинул родные поля. Уж не будут листвою крылатой Надо мною звенеть тополя. Низкий дом без меня ссутулится, Старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах Умереть, знать, судил мне Бог. Весной 1913 года Есенин устроился работать в типографию Сытина на самую низшую должность помощника корректора. На деревенского Есенин внешне похож мало. Остроумен, насмешлив, заносчив и самолюбив. В обиду себя не даст, хоть и не москвич. На нём коричневый костюм, накрахмаленная рубашка с высоким стоячим воротничком, модно завязанный галстук. И вот в этой типографии и было выпущено первое стихотворение поэта.  14) Москва - Рязань Уехав в Москву, Есенин изредка навещал родное село. Город Рязань находится в 184 км от Москвы. С Казанского вокзала столицы ежедневно в Рязань курсируют электропоезда разной степени комфортабельности. Железная дорога, соединяющая города, была построена в 1860-х годах англичанами и потому стала единственной линией МЖД с левосторонним движением. Но в 1915 году Есенина из Москвы в родное Константиново вёз не электрический ток, а паровоз. Путешествие было утомительным. Проехав часть пути, на одном из остановочных пунктов Есенин вышел из вагона подышать свежим воздухом, и даже, как утверждают очевидцы сочинил экспромтом несколько строк. Сведения об этом незначительном факте из жизни поэта удалось раскопать в архивах одному из исследователей-энтузиастов. Выяснилось, что речь шла о месте, соответствующем современной остановке с безликим названием "Платформа 42 км". И вот, два года назад, к 125-летию со дня рождения поэта станция была переименована в Есенинскую.  Это не единственный случай, произошедший на дороге Москва – Рязань. Еще до появления здесь железной дороги из Москвы в город Бронницы в этом же направлении ехал Пушкин. Он продержался не 42 км, как Есенин, а 24. И тоже покинул своё транспортное средство. Это событие было увековечено к 169-й годовщине со дня рождения поэта, в 1968 году – в виде памятника Пушкина, присевшего под дубом. К настоящему времени дуб не сохранился – а памятник можно увидеть, не выходя из электропоезда у станции Томилино. 15) Первый сын За строптивый характер работники типографии невзлюбили Сергея Есенина. Полюбила его только 22-летняя корректор Анна Изряднова. В результате этой внебрачной любви 21 декабря 1914 года у поэта родился первый сын – Юрий. Будь Юрием, москвич. Живи, в лесу аукай. И ты увидишь сон свой наяву. Давным-давно твой тезка Юрий Долгорукий Тебе в подарок основал Москву. Сына Анна растила одна. В 1930-х годах Юрий работал старшим Техником-конструктором в военно-воздушной академии РККА им.Жуковского. В марте 1937 года он был арестован по обвинению в подготовке теракта против руководителей советского государства. В августе 1937 года расстрелян. В ноябре 1956 года реабилитирован, его дело признано полностью сфальсифицированными. Впрочем, все фальсификаторы этого дела 1930-х годов тоже не пережили.  В московском доме, где родился Юра Есенин сегодня музей. Организовал его актер Сергей Никоненко, сыгравший Есенина в советском фильме «Пой песню, поэт…» (1971). Среди актеров, сыгравших Есенина, вспомним также Сергея Безрукова (2005, сериал "Есенин"), и, что забавно, его отца - Виталия Безрукова, сыгравшего поэта в советском фильме "Анна Снегина" (1969). 16) Березы в творчестве классиков Русь моя, люблю твои березы! С первых лет я с ними жил и рос. Потому и набегают слезы На глаза, отвыкшие от слез... (Н.Рубцов) Русское название березы лингвисты связывают с глаголом беречь. Славяне считали березу даром богов, оберегающим человека. Есенин, как мы видим, по-доброму отнесся к березе. Совсем не так поступали с ней маститые поэты, которые нередко были с ней беспощадны, ради добавления драматизма. Алексей Толстой Острою секирой ранена береза, По коре сребристой покатились слезы; Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй! Рана не смертельна, вылечится к лету, Федор Сологуб В весенний день мальчишка злой Пронзил ножом кору берёзы, — И капли сока, точно слёзы, Текли прозрачною струёй. Константин Бальмонт Пилой поющею подточен яркий ствол Еще не выжившей свой полный век березы. На землю ниспроверг ее не произвол, Не налетевшие прерывистые грозы. Нужно ли говорить, что всего Серебряного века милее мне Сергей Есенин?  https://www.youtube.com/watch?v=VeE_UFR7yOI |

Даты прошедшей недели

5.10.1713 – родился Дени Дидро, французский писатель, просветитель, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел». 5.10.1925 – в США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя - небольшой сборник рассказов, названный «В наше время». 6.10.1920 – в Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин. 8.10.1892 – родилась Марина Цветаева, русская поэтесса 8.10.1931 – родился Юлиан Семенов, русский советский писатель 8.10.1970 – Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе. История в деталях # 52 факты, серьезные и не очень: то, что было на самом деле, и то, чего, возможно, не было Марина Цветаева Кто создан из камня, кто создан из глины, – А я серебрюсь и сверкаю! Мне дело – измена, мне имя – Марина, Я – бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти – Тем гроб и нагробные плиты... – В купели морской крещена – и в полете Своем – непрестанно разбита! Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня – видишь кудри беспутные эти? – Земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной – воскресаю! Да здравствует пена – веселая пена – Высокая пена морская! 23 мая 1920 ...В самый трудный, в самый безысходный час своей души — идите ко мне… 1) Топ-10 Вы идёте, задумавшись, по улице, размышляя о чём-то своём, и вдруг из ниоткуда возникает съёмочная группа телеканала "Культура", проводящая (под камеру!) опрос на поэтическую тему, и вам нужно без промедления назвать 10 самых-самых лучших русских поэтов. Здесь нет правильного и не правильного ответа. Но 10 хоть каких-то поэтов вспомнить нужно. Я вспомнил эту десятку. Александр Пушкин (1799) (ИД1, ИД6, ИД7, ИД9, ИД10, ИД18, ИД23, ИД37), Фёдор Тютчев (1803) (ИД2, ИД45), Михаил Лермонтов (1814) (ИД3), Афанасий Фет (1820) (ИД13), Николай Некрасов (1821) (ИД14), Александр Блок (1880) (ИД6, ИД12), Анна Ахматова (1889) (ИД39), Борис Пастернак (1890) (ИД24, ИД27), Марина Цветаева (1892), Сергей Есенин (1895) (ИД4, ИД51). Из этой десятки Марина Цветаева дожидалась своего выпуска дольше остальных. И вот – наконец.  2) Марина В стихотворении этого выпуска отражена этимология имени Марина. В начале было латинское слово marīnus, которое в переводе на русский язык означает «морской». Древние римляне, у которых решения, как известно, принимали одни мужики, выбрали это слово для имени себе – Марин. А когда многодетным римским отцам было затруднительно выдумывать новые имена дочерям, они просто переделывали мужские имена. Так и появилось женское имя Марина, которое стало доминирующим. Но хотя Марина и означает "морская", её отцом является вовсе не Посейдон. 3) Отец У Марины Цветаевой – примечательный отец, которого будут помнить не меньше поэта. Русский учёный-историк, филолог и искусствовед, член-корреспондент Петербургской академии наук, профессор Московского университета и много чего ещё. Но помнят его как создателя и первого директора музея, который в настоящий момент называется Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и является одним из главных музеев Москвы.  Мама поэтессы — Мария Александровна получила блестящее домашнее образование, была творчески одарена. И вот в одну из суббот в этой семье рождается Марина. Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья, Я родилась. Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Мария Александровна создала в доме уникальную творческую атмосферу, благодаря которой ей удалось воспитать дочерей (у Марины была еще и младшая сестра Анастасия) эмоционально восприимчивыми, чуткими. Семья, располагая возможностями, подарила Цветаевой ощущение собственной избранности и уникальности.  1905 год, сёстры, одна из которых (слева от Насти) - Марина 4) Образование Начальное образование Марина получила в Москве (Российская империя). Осенью 1902 году в попытке излечить российский туберкулёз жены Цветаев с семьей уезжает в Итальянскую Ривьеру. В 1903-1905 годах Марина продолжила образование в пансионах Лозанны (Швейцария) и Фрайбурга (Великое герцогство Баден). В шестнадцать лет предприняла поездку в Париж (Франция), чтобы прослушать в Сорбонне (Париж) краткий курс лекций о старофранцузской литературе.  5) Первые стихи Марина начала писать стихи ещё в шестилетнем возрасте, причём на трёх языках одновременно - на русском, на французском и немецком языках. В 1910 году 18-летняя Марина опубликовала на свои собственные деньги первый сборник стихов — «Вечерний альбом», в который были включены первые 111 стихов поэтессы. Максимилиан Волошин, высоко оценив эти стихи, посвящает Цветаевой стихотворение «К вам душа так радостно влекома», которое заканчивалось строками: Ваша книга — это весть оттуда, Утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чуда, Но как сладко слышать: чудо — есть! Второй сборник, изданный в 1912 году под названием «Волшебный фонарь» набрал больше критики. Николай Гумилёв сказал, что это подделка на стихи, потому что тематически и духовно сборник дублировал «Вечерний альбом». Критично высказался и Валерий Брюсов, которому Цветаева ответила Нужно петь, что все темно, Что над миром сны нависли... Так теперь заведено. — Этих чувств и этих мыслей Мне от Бога не дано! Через год Цветаева про свои стихи пишет известное стихотворение Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я – поэт, Сорвавшимся, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, В святилище, где сон и фимиам, Моим стихам о юности и смерти, – Нечитанным стихам! – Разбросанным в пыли по магазинам (Где их никто не брал и не берет!), Моим стихам, как драгоценным винам, Настанет свой черед. май 1913 Это стихотворение написано русскими аршинными буквами на одном из домов голландского города Лейден.  6) Самое известное стихотворение В 1915 году 23-летняя Марина Цветаева пишет стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной». Самым известным стихотворение делают отнюдь не их авторы. Эдьдар Рязанов, взяв в свой фильм эти стихи Цветаевой, принудительно вдолбил их в головы людей. Но сделал это так искусно, что в отличие от школьного вдалбливания – мы к ним не воспылали неприязнью. Мне нравится, что можно быть смешной — Распущенной — и не играть словами, И не краснеть удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. По словам сестры Цветаевой Анастасии, эти стихи поэтесса посвятила её второму мужу, Маврикию Александровичу Минцу (Насте лишь 21 год, а уже второй муж). К моменту знакомства поэтессы с Маврикием Минцем, он был обручён уже с Анастасией. Маврикий Минц оказывал Марине знаки внимания, выражая свое восхищение и преклоняясь перед поэтессой. Изящно и легко Марина Цветаева поставила точку в этой истории, хотя и признавалась собственной сестре, что увлечена ее женихом не на шутку. Взаимная симпатия так и не переросла в любовь. 7) Влюблённости «А может быть, я никогда не хотела, чтобы меня любили, лучше — я, потому что я — лучше люблю» Марина была натурой влюбчивой. А может поэту другим и быть невозможно? Ведь, чтобы вдохновение пришло, ему нужно открыть дверь. Даже в моих выпусках, не будучи главной их героиней, Марина уже неоднократно упоминалась как сторона романов. А были и ещё истории. Суда поспешно не чини: Непрочен суд земной! И голубиной — не черни Галчонка — белизной…. …А впрочем — что ж, коли не лень! Но, всех перелюбя, Быть может, я в тот черный день Очнусь — белей тебя! Была и вовсе неординарная история отношений с Софьей Парнок (1914-1916), которую, как пишут, Сергей Эфрон даже собирался вызвать на дуэль. Серебряный век – век несостоявшихся дуэлей. Всех героинь шекспировских трагедий Я вижу в Вас. Вас, юная трагическая леди, Никто не спас. Одно из самых известных стихотворений Цветаевой, «Под лаской плюшевого пледа...», посвящено именно Софье. Под лаской плюшевого пледа Вчерашний вызываю сон. Что это было? — Чья победа? — Кто побежден? Всё передумываю снова, Всем перемучиваюсь вновь. В том, для чего не знаю слова, Была ль любовь? Кто был охотник? — Кто — добыча? Всё дьявольски-наоборот! Что понял, длительно мурлыча, Сибирский кот? В том поединке своеволий Кто, в чьей руке был только мяч? Чье сердце — Ваше ли, мое ли Летело вскачь? И все-таки — что ж это было? Чего так хочется и жаль? Так и не знаю: победила ль? Побеждена ль? Действующих лиц в моей повести не было… Была Любовь! Она и действовала лицами! 8) Муж и дети Но муж у Цветаевой был один – Сергей Эфрон. Из письма В. В. Розанову: «Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!.. Мы никогда не расстанемся. Наша встреча – чудо». Свадьба состоялась в январе 1912 году, когда Сергею исполнилось 18 лет (он был на год младше Марины). Перед иконой, у которой венчались Сергей Эфрон и Марина Цветаева можно постоять. Она сейчас находится в Москве, в церкви Воскресенья Словущего (Брюсов переулок).  Меня – видишь кудри беспутные эти? – Земною не сделаешь солью. В юности кто-то сказал Цветаевой, что для того, чтобы волосы завивались надо побрить голову. Марина делала это раз десять. Во взрослом положении бриться налысо женщине, конечно, неприглядно. Поэтому на других фотографиях прическа Цветаевой не всегда выглядит привлекательно. Эту фотографию, сделанную в 1911 году, Цветаева отправила Максимилиану Волошину с письмом на ее обороте: "Дорогой Макс, вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби и непременно обоих". Я с вызовом ношу его кольцо - Да, в Вечности — жена, не на бумаге. - Его чрезмерно узкое лицо - Подобно шпаге. Безмолвен рот его, углами вниз, Мучительно-великолепны брови. В его лице трагически слились Две древних крови. В том же 1912 году появилась на свет первая дочь, которую родители назвали Ариадна. Первого ребенка Цветаевой помогали воспитывать нанятые кормилицы.  Марина и Ариадна. Весной 1917 года рождается вторая дочь - Ира. Время было тяжёлое. Не было кормилиц, муж воевал. В 1919 году Цветаева отдает двух дочерей в Кунцевский детский приют. Для двухлетней Иры – это был смертный приговор. Она умирает в феврале 1920 года. Две руки - ласкать-разглаживать Нежные головки пышные. Две руки - и вот одна из них За ночь оказалась лишняя... В 1925 году, уже в эмиграции, у Марины рождается мальчик, которого назвали Георгием. Марина хотела назвать его Борисом в честь Пастернака, но уступила желанию мужа. Но человека зовут так как зовут, а не так как написано в паспорте. И сына Марина звала Мур: "Борис – Георгий – Барсик – Мур". 9) Эмиграция 18 января 1918 года Марина Цветаева видела мужа в последний раз перед более чем четырехлетней разлукой. Белая гвардия, путь твой высок: Черному дулу — грудь и висок. Сергей после революции выступил на стороне Деникина, который был разбит, и осенью 1920 года Эфрон вынужденно бежал в Европу. На кортике своем: Марина - Ты начертал, встав за Отчизну. Была я первой и единой В твоей великолепной жизни. Я помню ночь и лик пресветлый В аду солдатского вагона. Я волосы гоню по ветру, Я в ларчике храню погоны. Марина добивалась возможности уехать к мужу за границу и получила разрешение от советской власти в мае 1922 года. Марина и Ариадна недолго прожили в Берлине и переехали в Прагу, так как муж учился в это время в Пражском университете. В Праге соединившаяся семья жила до 1925 года, до рождения сына Георгия, после чего переехала в Париж. Дома до звезд, а небо ниже, Земля в чаду ему близка. В большом и радостном Париже Все та же тайная тоска… Параллельно рождению сына, в Праге у Цветаевой развивается роман с другом мужа Константином Родзевичем. "Мой родной, мой любимый, мой очаровательный — и — что всего важнее — и нежнее: — мой! Вчера, засыпая, думала о Вас — пока перо не выпало из рук". Она меня выдумала. Я поддавался ее образу и очень это ценил. Но с другой стороны, это мешало мне жить. Как лавина! Марина даже ушла из семьи, хотя вскоре вернулась к Эфрону. В 1928 году в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы - «После России», включивший в себя стихотворения 1922—1925 годов. Большинство произведений Цветаевой, написанных за 17 лет заграничной жизни, так и не были опубликованы.  Не по нраву я тебе - и тебе, И тебе еще - и целой орде. Пышен волос мой - да мало одеж! Вышла голосом - да нрав нехорош! Полно, Дева-Царь! Себя - не мытарь! Псарь не жалует - пожалует - царь! 10) Back in USSR 18 марта 1937 года первой из семьи вернулась в СССР Ариадна, осенью 1937 года – Сергей Эфрон, вслед за ними в 1939 году в СССР возвращается и Марина с сыном. По возвращении в Советский Союз Эфрону и его семье была предоставлена государственная дача НКВД в Подмосковье. 11) Судьба мужа Сергея Эфрона Как мог белогвардеец возвратиться в Советскую Россию в самый разгар репрессий (1937)? Сергей Эфрон с 1931 года за границей начал работать на советские спецслужбы, вербуя для советской разведки эмигрантов. Эфрон желал возвращения на Родину, и оно было ему позволено. Эфрон был арестован НКВД 10 октября 1939 года. За два года допросов его здоровье пошатнулось. И его поместили в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы. 6 августа 1941 года Эфрон был осуждён по статьям «измена Родине» и «участие в контрреволюционной террористической организации». В своём последнем слове заявил: «Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки». Расстрелян 16 октября 1941 года. Реабилитирован посмертно 22 января 1956 года. 12) Судьба дочери Ариадны 26-летняя Арианда была арестована органами НКВД 27 августа 1939 года и осуждена по статье "шпионаж". Ариадна провела 8 лет в исправительно-трудовых лагерях и 6 лет в ссылке в Туруханском районе. Была реабилитирована в 1955 году. И как под землёю трава Дружится с рудою железной, — Всё видят пресветлые два Провала в небесную бездну. Сивилла! — Зачем моему Ребёнку — такая судьбина? Ведь русская доля — ему… И век ей: Россия, рябина… 13) Судьба сына Георгия "Мальчиков нужно баловать, - им, может быть, на войну придется" Во время Великой Отечественной войны Георгий Эфрон был призван в армию. Он воевал на Белорусском и Прибалтийском фронтах. В июле 1944 года сына Цветаевой ранили и отправили в полевой госпиталь. Там он и скончался. 14) Судьба Марины Цветаевой В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ. В 1941 году Цветаева с сыном уехала в эвакуацию в городок Елабугу на Каме. В последние недели жизни в Елабуге Цветаевой пришлось стирать бельё местному милиционеру, чтобы свести концы с концами. 26 августа 1941 года Марина пишет заявление в Совет Литфонда: «Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда». 31 августа 1941 года она покончила жизнь самоубийством. Правы ли на смерть идущие? Вечно ли будет темно? Это узнают грядущие, Нам это знать — не дано. На похоронах Цветаевой никого не было. Точное место захоронения — неизвестно. Могилы Цветаевой нет (разве что символическая).  Одним из обрядов православной церкви является отпевание – богослужение, во время которого Церковь просит у Бога прощения грехов умершего и дарования ему упокоения в Небесном Царстве. Отпевание самоубийц по правилам православной церкви запрещено. Ибо не можно даровать упокоения и прощения людям, добровольно ушедшим из жизни. Но патриарх (Алексий II) сделал для Цветаевой исключение – через 50 лет, в 1991 году. Дьякон Андрей Кураев вспоминал: "Я собрал свидетельства о ссылке Цветаевой в Елабугу, об условиях ее не-жизни там — это было скорее доведение до самоубийства. Когда я все это изложил покойному патриарху Алексию II, меня удивила легкость его решения: без подробных расспросов, взвешиваний, — его решение было сердечно-интуитивным". Знаю, умру на заре! На которой из двух, Вместе с которой из двух – не решить по заказу! Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух! Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу! Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь! С полным передником роз! – Ни ростка не наруша! Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь Бог не пошлет по мою лебединую душу! Нежной рукой отведя нецелованный крест, В щедрое небо рванусь за последним приветом. Прорезь зари – и ответной улыбки прорез... – Я и в предсмертной икоте останусь поэтом! |

А за окном гуляют Дождь с Дождихой... (мне жаль, что люди видят только дождь). Она с ним по бульвару бродит тихо, а он ей заливает... (ну и что ж). Шуршат листвой, укутываясь в вечер, сегодня им не хочется спешить. Для них ведь осень - это время встречи... Особенное время для души. Они негромко шлепают по лужам, стуча морзянкой капельной: "Приём"... Дождю с Дождихою совсем не скучно шагать по мокрой осени вдвоём.  |

«Ночью суда, проплывая, ведут разговор мимоходом.

Голос, гудок, а потом — тьма и опять тишина».  Глубина Будил захвоенные дали рев парохода поутру, а мы на палубе стояли и наблюдали Ангару. Она летела озаренно, и дно просвечивало в ней сквозь толщу волн светло-зеленых цветными пятнами камней. Порою, если верить глазу, могло казаться на пути, что дна легко коснешься сразу, лишь в воду руку опусти. Пусть было здесь немало метров, но так вода была ясна, что оставалась неприметной ее большая глубина. Я знаю: есть порой опасность в незамутненности волны, ведь ручейков журчащих ясность отнюдь не признак глубины. Но и другое мне знакомо, и я не ставлю ни во грош бессмысленно глубокий омут, где ни черта не разберешь. И я хотел бы стать волною реки, зарей пробитой вкось, с неизмеримой глубиною и каждым камешком насквозь! Евгений Евтушенко |

Пушкин А. С. Осень I Октябрь уж наступил — уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний хлад — дорога промерзает, Журча еще бежит за мельницу ручей, Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает В отъезжие поля с охотою своей, И страждут озими от бешеной забавы, И будит лай собак уснувшие дубравы. |

Воскресное стихотворение Литературного Салона

Даты прошедшей недели

12.10.1609 – в Лондоне впервые в мире напечатана светская песня - «Три слепых мышонка» 13.10.1880 – родился Саша Чёрный, русский поэт 14.10.1926 г. – вышла в свет книга «Винни Пух» Алана Александра Милна (Лондон) 15.10.70 г. до н. э. – родился Публий Вергилий Марон, один из величайших поэтов Древнего Рима 15.10.1814 – родился Михаил Лермонтов, русский поэт 15.10.1826 – Николай Гнедич завершил 20-летнюю работу над переводом гомеровской «Илиады». 15.10.1897 – родился Илья Ильф, прозаик, соавтор Евгения Петрова 15.10.1906 – родился Арчи Гудвин (тот, кто без Гугла знает, кто это – молодец) 16.10.1854 – родился Оскар Уайльд, ирландский эстет История в деталях # 53

факты, серьезные и не очень: то, что было на самом деле, и то, чего, возможно, не было Саша Чёрный "Больному" Есть горячее солнце, наивные дети, Драгоценная радость мелодий и книг. Если нет — то ведь были, ведь были на свете И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ... Есть незримое творчество в каждом мгновеньи — В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом! Созидай золотые мгновенья — В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз... Бесконечно позорно в припадке печали Добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве Новые Встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Если сам я угрюм, как голландская сажа (Улыбнись, улыбнись на сравненье моё!), Этот чёрный румянец — налёт от дренажа, Это Муза меня подняла на копье. Подожди! Я сживусь со своим новосельем — Как весенний скворец запою на копье! Оглушу твои уши цыганским весельем! Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье. Оставайся! Так мало здесь чутких и честных... Оставайся! Лишь в них оправданье земли. Адресов я не знаю — ищи неизвестных, Как и ты неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролёты, Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц! Полюби безотчетную радость полёта... Разверни свою душу до полных границ. Будь женой или мужем, сестрой или братом, Акушеркой, художником, нянькой, врачом, Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом: Все сердца открываются этим ключом. Есть еще острова одиночества мысли — Будь умён и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над тёмной водою нависли — Можешь думать... и камешки в воду бросать... А вопросы... Вопросы не знают ответа — Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета: Убегай от тоски и с глупцами не спорь. 1910 год Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности 1) Аллея звёзд В славном городе Одессе есть своя аллея звёзд, открытая в 2014 году. Каждый год на ней прибавляются новые фамилии известных людей, родившихся в этом городе. Есть здесь Анна Ахматова. Есть здесь и Саша Чёрный.  2) Еврейский поэт Александр родился в Одессе в обычной еврейской семье зажиточного провизора Менделя Давидович Гликберга (деспотичный отец) и его супруги Марьям Мееровны (истеричная мать). Набрал при подготовке выпуска в поисковике "крылатые фразы" Саши Чёрного и вот Найди семь знакомых и ходи к каждому раз в неделю обедать. Анекдотическая ипостась корней Александра Гликберга. 3) Братья «Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Меня называли Сашей Чёрным. Когда я еще не думал, что из моей "литературы" что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем» Представляю себе туповатых родителей, которые, шевеля губами и морща лоб, думают - как назвать сына. В итоге решают не мучаться, а назвать тем же именем, что и предыдущего. Похоже на ещё один анекдот, и я этому не верю. Чёрный был та еще язва – придумать подобное было для него раз плюнуть. Более правдоподобным мне видится такое объяснение: Родители просто забывали имена своих пятерых детей и называли их по визуальному восприятию - чёрного (по волосам) называли Чёрным. 4) Крещение еврея В 1887 году в России была принята норма: дети из семей евреев могли учиться в общих гимназиях, но их количество не должно было превышать 10 процентов от числа учащихся. Ввиду этого, хитрый папаша Мендель придумал выход: он покрестил всю семью в православие. Это происходило не только в России. В ИД15/3 я писал, что то же самое произошло и с немецким поэтом Генрихом Гейне в Германии. Кстати, одним из псевдонимов Саши Чёрного был "Гейне из Житомира". 5) Образование - путь к попрошайничеству Крещение позволило Александру, в возрасте 9 лет, поступить в гимназию в городе Белая Церковь. Туда к тому времени переехала семья. Учеба давалась Александру тяжело. За постоянную неуспеваемость его хотели несколько раз отчислить. За это к постоянной домашней порке добавлялась еще и гимназическая. И вот, в возрасте 15 лет, не закончив образование, Александр сбегает из дома. Приют ему дает родная тетка, и увозит его в Петербург для продолжения учебы. Но вскоре его и тут отчисляют за неуспеваемость. В отчаянном положении, оставшись без средств к существованию, он написал своим родителям, но они остались равнодушными к его судьбе. Александр начинает вести образ жизнь нищего и занимается попрошайничеством. Ослу образованье дали. Он стал умней? Едва ли. Но раньше, как осёл, Он просто чушь порол, А нынче — ах злодей — Он, с важностью педанта, При каждой глупости своей Ссылается на Канта. 1909 6) Заметили и обогрели 8 сентября 1898 году в крупной питерской газете того времени "Сын отечества" выходит статья о несчастной судьбе юноши, которого бросила семья – "Срезался по алгебре". Эту историю прочитал Константин Роше, благотворитель и общественный деятель из города Житомир. Потрясённый и растроганный он отыскал Александра и взял его к себе на воспитание. Он первый обратил внимание на поэтические способности будущего литератора. Роше нанял учителей и Александр стал учиться стихосложению. Константин Константинович хотел дать хорошее образование юному Александру Гликбергу, но из Житомирской гимназии его тоже выгнали. На этот раз - без права поступить куда-либо. Поводом послужила размолвка с директором гимназии. На этом с образованием в России нерадивого юноши было покончено. В энциклопедии для мальчиков, конечно, ничего о безалаберности Чёрного не говорят: Мальчик учился в гимназии, но не окончил её — пришлось зарабатывать на жизнь. 7) Служба в армии Будучи 20-летним молодым человеком, Александр с легкостью заменил гимназию на армию, где и прослужил положенный двухлетний срок (1900-1902). 8) Первые стихи Первое стихотворение Александра «Дневник резонёра» (под псевдонимом «Сам по себе») был опубликован в житомирской газете «Волынский вестник» в июне 1904 года (Гликбергу – 23 года). Через год он уже сотрудничал с пятью крупными петербургскими журналами. 27 ноября 1905 года в журнале "Зритель" (СПб) появилось первое стихотворение, подписанное псевдонимом Саша Черный - сатирический стих "Чепуха", в котором поэт открыто высмеивал верхушку власти. Напечатавший его журнал был закрыт по указу властей. Трепов - мягче сатаны, Дурново - с талантом, Нам свободы не нужны, А рейтузы с кантом. Сослан Нейдгарт в рудники, С ним Курлов туда же, И за старые грехи - Алексеев даже...  9) Псевдоним При наличии такого красивого имени как Александр называть себя в псевдониме Сашей – выбор, мягко говоря, странный. Не сразу, но нелепость этого понял и сам Чёрный. Поэт пытается избавиться от него, подписывая свои произведения С. Черный и А.Черный, но из этой затеи ничего не выходит, и его продолжают звать Саша. Самому Черному не нравилась эта фамильярность, но до конца жизни он так и остался Сашей: «…даже знаменитое имя свое, которое было в ту пору у всех на устах, сильно его раздражало. "Черт меня дернул придумать себе такой псевдоним! Теперь всякий олух зовет меня Сашей"» 10) Супруга «Весенний ветер за дверьми… В кого б влюбиться, чёрт возьми!» В 1905 году Чёрный женился на Марии Васильевой, преподававшей логику. Она родилась на 9 лет раньше его и переживёт его на 29 лет. 11) Университет В 1906 году Чёрный выпускает свой первый сборник стихов «Разные мотивы», но тираж арестовывают из-за политической цензуры. Чтобы избежать ареста, Чёрный со своей женой уезжают в Германию. В стихотворном цикле "У немцев" сатирически изобразил немцев. Я представляю себе условного гражданина Мьянмы, приехавшего учиться в университет России, и написавшего в итоге сатирический цикл "У русских". Светлый немец Пьёт светлое пиво. Пей, чтоб тебя разорвАло! А я, иноземец, Сижу тоскливо, Бледнее мизинца, И смотрю на лампочки вяло. Чтобы не тратить время, Чёрный поступает в Гейдельбергский университет. И с 1906 по 1908 годы Александр, как вольнослушающий студент, посещает лекции университета. 12) "Сатирикон" Чёрный получил широкую известность, как автор популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов. С 1908 по 1911 год Черный работал с журналом «Сатирикон» - это время стало пиком его литературного творчества. "Получив свежий журнал, читатель прежде всего искал стихи Саши Черного. Не было такой курсистки, такого студента, врача, адвоката…которые бы не знали их наизусть" (Из воспоминаний Корнея Чуковского). Не приняв переход журнала от острой политической сатирической направленности в «дешёвую юмористику», Чёрный покидает журнал.  13) Стихи для детей Где-то с 1911 года Чёрный начал писать для детей. И написал для них 25 сборников стихотворений, включая "Живую азбуку". Хотя у самого поэта совсем не было детства. У меня не было детства! У меня не было юности! В книге моей жизни недостаёт этих двух золотых вступительных страниц. И детей у поэта не было тоже. Но писатель обладал удивительной способностью смотреть на мир глазами ребенка. Был я мальчик румяный, веселый, как чижик… По канавам спускал корабли из коры. Со стены ребятишки кричали мне: «Рыжик!» Я был рыжий – и бил их, и гнал их с горы. Прибегал я домой весь в грязи, босоножкой, Мать смеялась и терла мочалкой меня. Я пищал, а потом, угостившись лепешкой, Засыпал до румяного нового дня…. …В поле я у ручья забирался под мостик, Рыбок горстью ловил, сразу штук по семи». Ангелята спросили: «За хвостик?» - «За хвостик». Ангелята вздохнули: «Хорошо быть детьми».  14) Война В августе 1914 года, с началом Первой Мировой войны, ранее отслужившего 34-летнего мужчину с военным билетом, попадающего, как теперь нам всем известно, в первые волны мобилизации, мобилизуют из запаса в армию. Чёрный был зачислен в полевой госпиталь. И хотя непосредственно в боевых действиях Чёрный участия не принимал, насмотреться на искалеченных, окровавленных, раздавленных, обожженных, потерявших рассудок ему довелось сверх меры. Это было на Пасху, на самом рассвете: Над окопами таял туман. Сквозь бойницы чернели колючие сети, И качался засохший бурьян. Воробьи распевали вдоль насыпи лихо. Жирным смрадом курился откос… Между нами и ими печально и тихо Проходил одинокий Христос. Но никто не узнал, не поверил виденью: С криком вскинулись стаи ворон, Злые пули дождем над святою мишенью Засвистали с обеих сторон… И растаял — исчез он над гранью оврага, Там, где солнечный плавился склон. Говорили одни: «сумасшедший бродяга»,— А другие: «жидовский шпион»…  15) Эмиграция Чёрный негативно воспринял революцию большевиков, а потому в 1920 году вместе с женой навсегда покинул СССР. Сначала он едет в Литву и проживает с женой на хуторе, затем перебирается в Ковно (сегодняшний Каунас). «Какой-то малограмотный чекист, осматривая мой чемодан, выхватывал из него рукописи. Некоторые из них рвал, другие отбрасывал в сторону, а третьи оставлял. И все это только чтобы показать свою власть. Если бы у меня была сила, я бы ему перегрыз горло». Затем Чёрные получают визу в Германию и живут год в Берлине. Здесь он продолжает писать сатирические фельетоны, которые публикуются в местных журналах. В 1923 году в Германии из-за экономического кризиса закрылись многие издательства — поэт был вынужден покинуть страну. Вместе с супругой он перебрался в Италию. Последним пунктом его жизни и творчества стала Франция. Переезд обошелся дорого: Чёрному пришлось продать Римскому университету свою коллекцию произведений русских классиков, которую он собирал всю жизнь. В 1929 году супруги облюбовали местечко Ла Фавьер, купили земельный участок и построили небольшой уютный домик. В подражание Некрасову в 1930-1931 годы он пишет поэму «Кому в эмиграции жить хорошо». …Кому-де в эмиграции В цыганской пестрой нации Живется хорошо? Козлов сказал: "Наборщику", Попов решил; "Конторщику", А Львов, икнувши в бороду, Отрезал: "Ни-ко-му". Опять прошлись по рюмочке И осадили килькою, Эстонской острой рыбкою, Пшеничный полугар. Козлов, катая шарики Из мякиша парижского, Вздохнул и проронил: "А все-таки, друзья мои, Ужели в эмиграции Не сможем мы найти Не то чтобы счастливого, Но бодрого и цепкого Живого земляка? 16) Саша Чёрный и Вова Маяковский В своей автобиографии Маяковский писал: «Саша Черный — поэт почитаемый. Радовал его антиэстетизм». На десятках сайтах можно встретить фразу о том, что Маяковский цитировал стихи Чёрного в общественном транспорте. Если бы у нас на форуме была Тема о поэтических загадках, то эта фраза была бы кандидатом для этой темы. С трудом нашёл, что же в этом контексте Маяковским было произнесено. А вот что: «Кто-то справа осчастливил — робко сел мне на плечо» (Чёрный, "На галерке, 1908) Если вы представляете рост Маяковского (ИД43/15), то впечатлитесь. А вот ещё: Когда на его просьбу сделать что-нибудь немедленно, Маяковский получал ответ: сделаю завтра, он говорил раздраженно словами Чёрного: «Лет через двести? Черта в стуле! Разве я Мафусаил?» (Чёрный, "Потомки", 1908) После того, как Черный оказался по другую сторону баррикад, Маяковский стал именовать его не иначе как «Сашей Белым», «когда-то злободневным, а теперь озлобленным». Впрочем, и Чёрный Маяковского не жаловал: Маяковский Смесь раешника с частушкой, Барабана с пьяной пушкой,— Красный бард из полпивной, Гениальный, как оглобля,— От Нью-Йорка до Гренобля Мажет дегтем шар земной. 17) Чёрный и Белый Среди поэтов Серебряного века наряду с Сашей Чёрным есть и Андрей Белый. Два хлебноцветных поэта родились с разницей в 13 дней (Белый – 26 октября 1880). Белый пока ждёт своего выпуска. А Черный, нужно сказать, визуально тоже стал вскоре белым - поседел очень рано. Черными остались только усы.  18) Саша Гликберг и Лёша Пешков В 1912 году Чёрный побывал на Капри, где познакомился с Максимом Горьким. Писатель говорил о Чёрном: «Он гораздо интересней и талантливее своих двух книжек и кажется мне способным написать превосходные вещи». 19) Качества Корней Чуковский писал о Чёрном: "Худощавый, узкоплечий, невысокого роста. В «Сатириконе» он не участвовал в шумных разговорах, и когда все шутили, не смеялся. Грудь у него была впалая, шея тонкая, лицо без улыбки… Он чувствовал себя чужаком…" «…вечно один и тот же интеллигентский кургузый пиджак и обвислые, измятые брюки» В литературном прейскуранте Я занесен на скорбный лист: «Нельзя, мол, отказать в таланте, Но безнадежный пессимист». 1911 Точного повторения таких слов в рецензиях на произведения Черного обнаружить не удалось, но общий тон некоторых из них был близок: «Все безнадежно, все ненужно, все равно: эта мысль проходит через длинный ряд стихотворений Саши Черного… Не поэтическое бессилие, а пониженная жизнеспособность сквозит в однообразии обличений Саши Черного: не неумение писать, а неумение жить… Сатиру Саши Черного губит мелкий, беспочвенный пессимизм… обличая нашу сегодняшнюю жизнь, винит во всем мироздание» Парадокс. Про Чёрного пишут, что его стихи помогают избавиться от депрессии, но пишут также, что он мизантроп и скептик. Вот начало его стишка про новый 1909 год. Родился карлик Новый Год, Горбатый, сморщенный урод, Тоскливый шут и скептик, Мудрец и эпилептик…. 20) Поэтический след Черный был одним из немногих авторов, которые сломали стереотип о том, что поэт должен писать на возвышенные, вечные темы. Но нужно ли было это ломать? 21) Соломон Соломон нам оставил два мудрых совета: Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Царь израильский Соломон жил в 10 веке до нашей эры. Его отцом был тот самый Давид, который сразил Голиафа. Соломона считают одним из самых мудрейших людей за всю историю человеческой цивилизации. Более точные цитаты звучат так. Про глупцов (актуально для форума): Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Про тоску (обратите внимание на отрезанное Чёрным окончание фразы) Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд.  22) Сплин Питерская рок-группа «Сплин» записала композицию на стихи Черного - «Под сурдинку» (1909). И свое название взяла именно из этого стихотворения. О зимняя спячка медведя, Сосущего пальчики лап! Твой девственный храп Желанней лобзаний прекраснейшей леди. Как молью изъеден я сплином... Посыпьте меня нафталином, Сложите в сундук и поставьте меня на чердак, Пока не наступит весна. 23) Фраза, которую я искал Нередко актуальным для цитирования становится эта цитата Чёрного. Когда поэт, описывая даму, Начнет: "Я шла по улице. В бока впился корсет", Здесь "я" не понимай, конечно, прямо - Что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по-дружески открою: Поэт - мужчина. Даже с бородою. 1909 24) Финал в 52 года Сгубило поэта доброе, но слабое сердце. Когда по соседству вспыхнул пожар, он бросился на помощь. С его помощью пожар быстро потушили, но дома он почувствовал себя плохо и через несколько часов, после сильного сердечного припадка, скончался. Когда он умер, его собака, фокстерьер Микки, легла к нему на грудь и скончалась от разрыва сердца.  Черного похоронили на кладбище Ле-Лаванду. Пишут, что на могильной плите Саши Чёрного была высечена строка из стихотворения А.Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный». Этой фотографии найти не удалось. После смерти супруги в 1961 году платить за уход могилы стало некому и могилу убрали. Сейчас точное место захоронения не известно. …И вот тогда, молю беззвучно, Дай мне исчезнуть в черной мгле, — В раю мне будет очень скучно, А ад я видел на земле. Закончу словами одного из поклонника творчества Чёрного: "Саша Чёрный жив и переживёт всех нас, и наших внуков, и правнуков и будет жить ещё много сотен лет, ибо сделанное им сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который – лучшая гарантия для бессмертия".  Звенит в ушах, в глазах, в ногах, С трудом дописываю строчку, А муха на моих стихах Пусть за меня поставит точку |

Стих про семь цветов. Красная гвоздика, спутница тревог, Оранжевый подсолнух - солнечный цветок. Жёлтой дыни сладкой чуть шершавый бок, Зелёной рощи сумрак таинственно глубок. Голубой и чистый небосвод высок, Синий, синий вырос в поле василёк. Фиолетовым закончил радугу сам бог, Чтобы про фазанов каждый помнить мог. |

Воскресное стихотворение Литературного Салона

Даты прошедшей недели

18.10.1934 – родился Кир Булычев (Игорь Можейко), прозаик, автор известных фантастических повестей 19.10.1918 – родился Александр Галич, советский поэт, автор и исполнитель собственных песен. 20.10.1854 – родился Артюр Рембо, французский поэт. 20.10.1953 – в США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 22.10.1870 – родился Иван Бунин, русский писатель и поэт, первый из русских писателей, удостоенный Нобелевской премии. 22.10.1895 – родился Эдуард Багрицкий, русский поэт 23.10.1920 – родился Джанни Родари, известный итальянский детский писатель 23.10.1958 – Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе История в деталях # 54

факты, серьезные и не очень: то, что было на самом деле, и то, чего, возможно, не было Александр Галич Когда я вернусь…